|

Foreign languages in Algeria : power technology Abstract: Tackling the question of foreign language teaching in Algerian universities, this article insists on the numerous reforms known in this sector. Key Words : Foreign languages – Returns – Arabic – Language – Institute – Faculty of linguistics – Didactics. |

Sidi Mohamed LAKHDAR BARKA : Chargé de Cours, Département d’Anglais – Littérature comparée, Université d’Oran – Es-Sénia, 31 000, Oran, Algérie.

Une vision rétrospective des quatre décennies de pratique de l’enseignement des langues étrangères dans les universités algériennes montre que cette expérience est marquée par une série de réformes. La première dans les années soixante-dix, la seconde dans les années quatre-vingt et la dernière fin des années quatre-vingt-dix. Trois réformes en si peu de temps, additionnées à une suite de constats d’échec[1] portant sur l’inefficacité des refontes des contenus pédagogiques, ainsi que sur le statut type de l’institution la plus adéquate à assumer cette tâche, attestent d’un malaise à définir une démarche claire, quant à la conception d’une politique des langues étrangères.

Nos observations, à l’université d’Oran, même si elles ne représentent que l’étude d’un cas d’espèce, se fondent sur d’autres, corroborées par ailleurs, dans d’autres universités du pays. La chronicité du ‘syndrome’ , nous a amené à interpeller ce cheminement relativement sinueux et aporique de notre ouverture sur l’Autre. Ces « hésitations » fébriles révèlent ainsi à quel point « le regard de cet Autre » peut déterminer le projet de notre identité en tant que peuple d’abord, et en tant que nation ensuite.

Ces réformes balisent approximativement trois stades de maturation et d’organisation d’une pratique didactique des langues étrangères, qui correspondent sommairement à :

A. La reconversion des facultés en instituts : l’ère des ILVE (Institut des Langues Vivantes Etrangères) ou la transition des « Belles Lettres » vers la langue instrument.

B. L’ère des ILE, moment de grandes convictions dans le mythe de l’intégration des langues des sciences et des techniques : consécration de la langue Instrument.

C. Le retour aux Facultés des Lettres, Langues et Arts, où les langues étrangères perdent leur statut de spécificité taxonomique : avec, toujours la prospective de les réduire uniquement à des langues fonctionnelles (instruments).

Cette instabilité des institutions (Instituts, Facultés, Centres, Ecoles,…) dans la mise en œuvre d’une politique linguistique, révèle leur inadéquation à atteindre des objectifs d’enseignement déterminés, ou l’absence d’objectifs. En effet, l’université héritée de la période coloniale correspondait à une technologie « ensemble de techniques, industriels et métiers, système essentiel à cette société » (Mauss, 1992), s’imposait alors, la nécessité en toute priorité, de définir des objectifs correspondants à un projet de société mettant en équation méthodique, les réalités langagières du pays, naissant du questionnement sur la nature de l’identité nationale. Cette problématique aurait généré la mise en chantier organique d’institutions répondant aux attentes de cette société.

On est là, face à une carence technologique où l’inexistence d’actes techniques traditionnels (Mauss, 1992), dans ce domaine précis, induira l’improvisation qui va marquer les politiques de formation de formateurs qui se sont suivies dans les langues étrangères.

Notre hypothèse pose, que toutes ces réformes (ou autres euphémismes) constituent des opérations de lifting linguistique, dont les buts sont de maquiller une incapacité à formuler ces attentes, ou, volonté consciente de fonctionner dans et par des prothèses discursives ponctuelles, revendiquant une légitimité idéologique conjoncturelle de pouvoir.

Les anachronismes et l’accumulation de décisions aussi éphémères qu’inefficaces (qualité essentielle de l’outil, ici le type d’établissement) balisent un parcours qui se singularise, par une volonté délibérée de calquer le modèle d’apprentissage des langues étrangères, sur le modèle d’apprentissage de la langue arabe, dite officielle. Ce processus, appelé « arabisation » est en porte-à-faux sur un a priori antinomique : Arabe langue officielle = pratique virtuelle// Arabe parlé (dit dialectal) = pratique langagière réelle, qui ne peut être dupliquée aux langues étrangères à destinée internationale (compte tenu de leur longue tradition typographique). Cette antinomie montre que cet enseignement s’est focalisé sur une linguistique descriptive centrée sur les caractéristiques techniques et scientifiques des langues, en occultant de façon continue, leurs composantes sociologiques et culturelles. Dans ce type de situation, constatée par ailleurs dans d’autres pays nouvellement indépendants, on peut parler d’un phénomène « d’aseptie sociale du langage, effectuée consciemment ou non par les enseignants, de la maternelle à l’université » (E. Bautier, 1991).

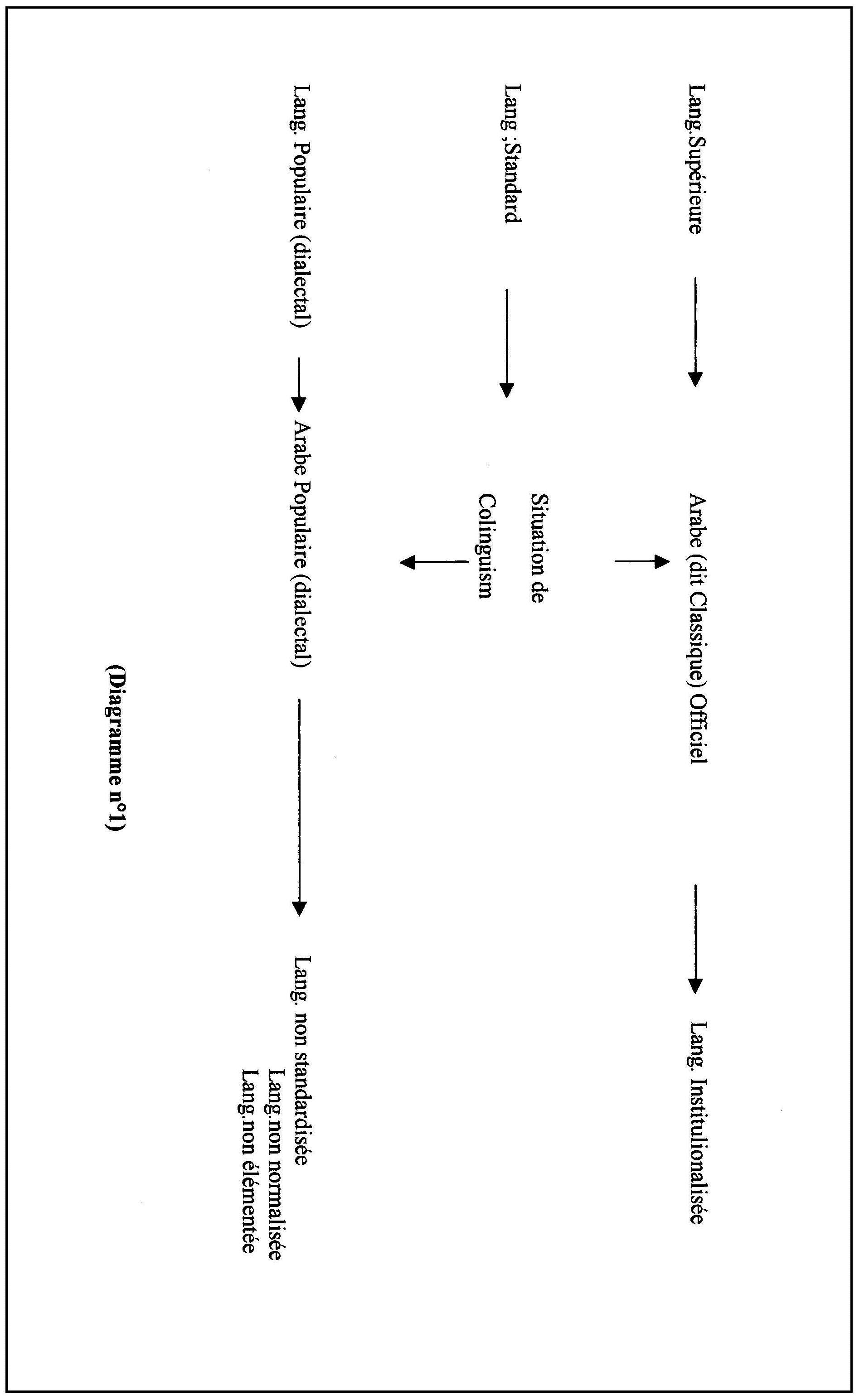

Le schéma suivant illustre les niveaux de similitude et de confusion :

Arabe Langues Etrangères

Langue officielle--------------------------------------Langue officielle

Langue écrite------------------------------------------Langue écrite

Langue constitutionalisée----------------------------Langue élémentée

Jargon---------------------------------------------------Langue civile

Langue Instrument------------------------------------Langage fonctionnel

Cette volonté obsessionnelle d’affirmer une identité culturelle, certes niée dans le passé colonial, à partir d’à priori linguistiques volontaristes et présupposés idéologiques persistants, va se cristalliser sur la langue d’enseignement, c’est-à-dire le système éducatif, qui sera conçu et organisé selon des stratégies de confiscation et d’exclusion de la capacité (voir légitimité) du pouvoir de représentation des langues[2]

Les objectifs de cette réflexion, nous imposent de procéder selon le déroulement chronologique des réformes qui se sont suivies, car chaque étape, illustre la nature dialectique des rapports Langue Nationale/Langue Etrangère. En instaurant un enseignement de la langue qui se prend pour sa propre fin, c’est-à-dire « qui institue la langue en objet et non le langage comme activité » (BAUTIER 1991, p.24), une dynamique de divergence va se développer, qui aboutira à une conception antagonique des langues [rejets mutuels] au lieu d’être antonymique [différentes mais complémentaires].

I. Ergonomie d’une langue officielle

L’Algérie indépendante a hérité des facultés de lettres, dans lesquelles on formait des licenciés es-lettres, le français étant la langue d’enseignement et le diplôme reconnu par la métropole.

La première réforme (décret n° 71-232 du 25/08/1971) va transformer les facultés en « Institut des Langues Vivantes Etrangères » plus adaptés aux « besoins du pays », donnant ainsi naissance à une situation de fait, dont ni les enseignements ni les objectifs ne seront mis en adéquation, avec la réalité langagière de l’environnement social et culturel.

En effet, en quelques années, on passe d’un diplôme initialement intitulé « licence es-lettres » à un diplôme devenu « licence d’enseignement es-lettres » et « licence d’enseignement littéraire » comme phase transitoire de 1971 à 1972, avec les mêmes enseignants et les mêmes enseignements. En même temps, toujours avec la même infrastructure (enseignants et programmes), commence la formation pour les nouveaux inscrits, d’un cursus qui les mènera vers une « licence d’enseignement en langues étrangères » et une « licence d’enseignement des langues étrangères » .

- S’opère ainsi une dissociation langue/lettre, par le moyen d’un cloisonnement des contenus en sous-disciplines, pris en charge par des unités d’enseignement appelées « modules ».

- On assiste à une introduction massive (environ un tiers du volume enseigné) de disciplines relevant de la linguistique tout en réduisant les charges horaires habituellement dévolues à la littérature et civilisation. La linguistique est enseignée comme un ensemble de disciplines connexes, ayant un caractère technique et qui permettent de déconstruire une langue en entités autonomes, au nom d’une rationalité structuraliste, et de n’en récupérer que la somme des signifiés qui produisent le sens dont on a besoin : d’où la fonctionnalité.

- On notera l’apparition de modules consacrés aux langues des sciences et des techniques.

Cette nouvelle structure va induire deux conceptions aisément dichotomisées, dans la pratique pédagogique, puisque l’on aura dorénavant des modules supposés utiles (modules d’apprentissage de la langue) et d’autres dont on remet en question le rôle et la pertinence au nom d’une certaine fonctionnalité utilitariste (modules de littérature).

Cette dualité est consacrée dans le paradoxe en relation au contenu par le qualificatif « vivante ». On admet implicitement qu’il existe des langues vivantes par rapport à des langues mortes, et l’arabe serait inclus dans la seconde catégorie par omission dans l’intitulé des Instituts de Langue et Lettres arabes .

Dans la même optique si l’on accepte les qualificatifs vivante/morte, sachant que le premier signifie une langue parlée et le second celle qui ne l’est pas ou plus, il serait intéressant de savoir quel est l’arabe vivant, et corollairement l’arabe mort ?

a. Celui qui est utilisé dans le journal d’information télévisé et dans la presse parlée, organes étatiques d’information : jargon constitué[3].

b. Ou celui qui nous permet de communiquer dans la quotidienneté, d’apprécier avec un plaisir évident, largement populaire et partagé, le verbe truculent et la satire des institutions par les personnages de la marge créés par des hommes de lettres, poètes et dramaturges, porteurs et gardiens du patrimoine oral algérien. Ces créateurs ont transmis par le verbe une tradition bien vivante qui a survécu à 130 années d’interdits coloniaux et s’entêtent, après plusieurs décennies de colinguisme,[4] à faire vivre le génie du peuple maintenu dans l’infraculturalité sous prétexte d’oralité (diag.1).

Les arrêtés portant liste des instituts des universités, création des ILE du milieu des années soixante-dix vont mettre un terme aux non-dits générés par le qualificatif « vivante ». En même temps sont créés « les Instituts de Langue et Littérature Arabes ». Ainsi on détermine des objectifs à la langue arabe par rapport aux langues étrangères en tant que paradigmes de pouvoir. Ces dernières seront perçues comme des alternatives potentielles de déstabilisation discursive. Plutôt que de privilégier la démarche taxonomique dans l’organisation et la gestion de la transmission des connaissances des cultures « Autres », le point de vue d’ordre stratégique a prédominé définissant, encore une fois, les langues en relation à des objectifs singulièrement idéologiques, fondés sur la constitutionnalisation d’un jargon à l’échelle de la nation, ce qui semble être une tradition dans le monde arabe. V. MONTEIL nous dit : « Les Arabes ont gardé des habitudes de pensée dont il leur est malaisé de se défaire. On a vu que leur nationalisme (qawmiyya) est surtout linguistique et culturel » (1960,p. 356).

On a par conséquent transposé une notion qui relève des catégories juridiques d’un état moderne sur un champ culturel (inhérent à la langue elle-même en tant que fait social) substituant ainsi langue d’enseignement à la langue naturelle. Même de ce point de vue on n’échappe pas à la contradiction suivante :

- L’arabe parlé dans presque tout le territoire (langue de représentation) n’est pas reconnu en tant que langue nationale, et donc non élémenté.

- Alors que l’arabe langue nationale (celui de la « République des Lettrés ») est international, puisque c’est la langue officielle de l’état dans environ quinze nations au moins, constituant la Umma, c’est-à-dire la nation arabe.

Ce glissement du champ sémantique de l’expression « langue nationale » s’imposera plus comme un critère d’exclusion des pratiques langagières des autres langues et principalement du français. L’équation réelle met en jeu les rapports de force communicationnels qu’entretiennent le français (et les langues étrangères dans son sillage), en tant que langue internationale de savoir et média/langage d’accès à la société rationnelle, technologique contemporaine d’un côté, et de l’autre l’arabe encore assis sur des a priori idéologiques et subjectifs qui contraignent toute approche méthodique des questions langagières dans le champ culturel algérien.

Ces rapports de force sont explicitement formulés dans l’un des rares textes fondateurs, officiels, qui se soient penchés sur le problème de la langue, la Charte Nationale de 1976. Ses rédacteurs confirment le pouvoir des langues étrangères :

« …tout en nous ouvrant sur les autres et en maîtrisant…la connaissance de langues de culture qui nous faciliteraient la constante communication avec l’extérieur, c’est-à-dire avec les sciences et les techniques modernes et l’esprit créateur dans sa dimension universelle la plus féconde. » (Titre troisième p.66)

et rétablissent l’arabe comme contre-pouvoir à partir de notions de légitimité et d’authenticité historiques , où les critères de potentialités langagières deviennent secondaires, sinon sans fondement :

« Ainsi généralisée la langue arabe et sa maîtrise en tant qu’instrument fonctionnel, créateur, est une des tâches primordiales…en retrouvant son propre équilibre, authentique et rationnellement outillé de son être national, l’Algérie. » (p.65)

Cette notion de légitimité va rapidement se transformer en norme et induire une spirale de l’exclusion dans le discours officiel qui, par zèle, rejettera même les parlers locaux et dialectes de l’arabe de l’oralité (actes de parole), à la périphérie du « culturellement correct », alors que leur appartenance au patrimoine national est un fait admis et reconnu[5].

Cette rupture sera officiellement consacrée en institutionnalisant cette option de l’authenticité linguistique par une politique de formation des formateurs. Ainsi les ILLA, avec un département de langue arabe et un département de lettres arabes (Arrêtés de juillet 1975 et janvier 1976), dans un pays où l’arabe est une langue nationale et officielle, produiront des licenciés, dotés d’un diplôme passeport, leur permettant d’accéder aux postes clés de l’exécutif comme le définit si bien E. HAUGEN :

« Une langue standard qui est l’instrument d’une autorité tel qu’un gouvernement, peut offrir à ses utilisateurs des récompenses matérielles sous la forme de pouvoir et position. »[6]

On remarquera la récurrence du terme « instrument fonctionnel » qui décline les stratégies linguistiques aussi bien dans la citation de la Charte Nationale que dans la définition qui est donnée précédemment. Plutôt que de normaliser les dialectes ces instituts vont produire des titres de légitimité, privilèges de classe, d’un establishment de lettrés d’état.

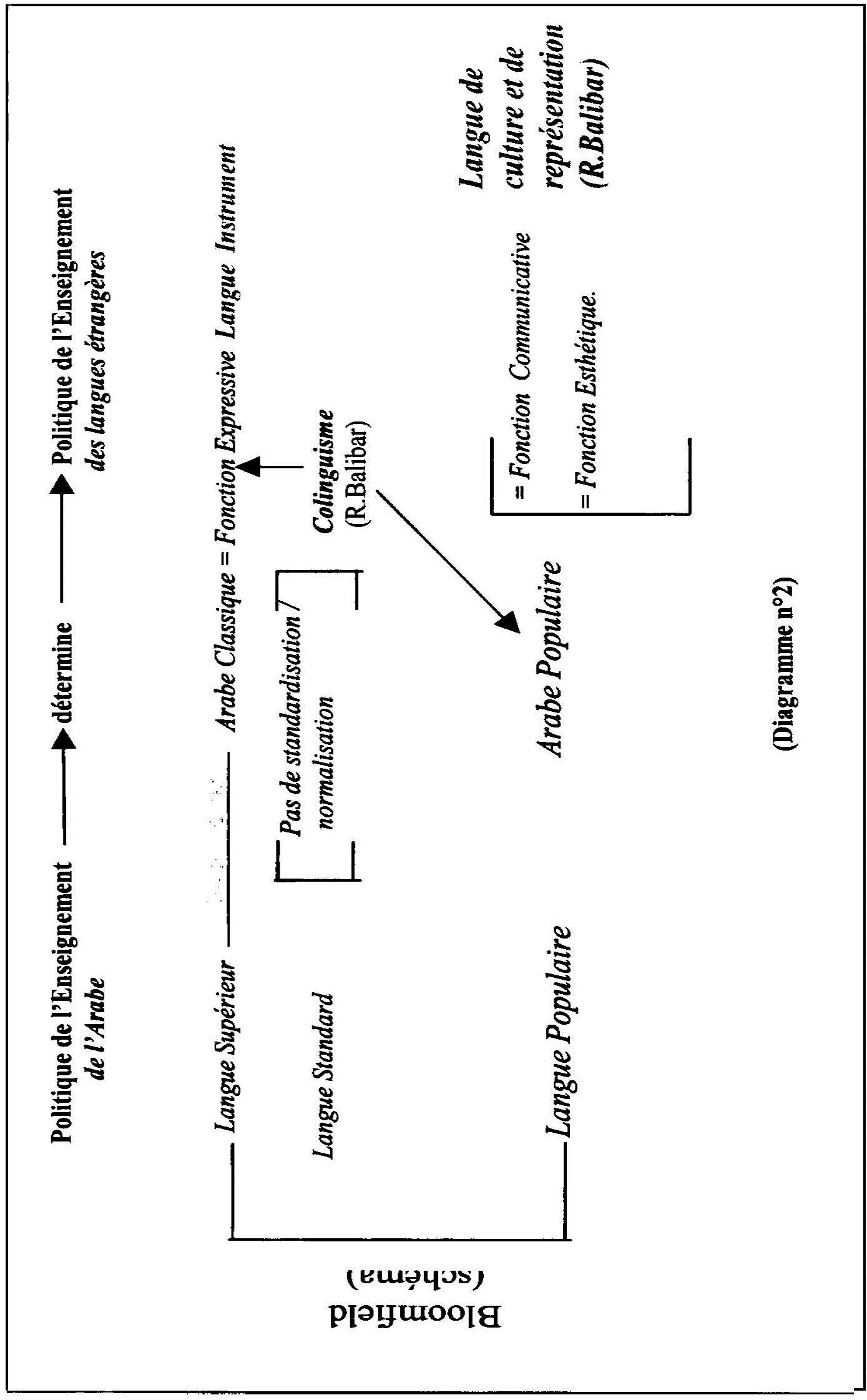

En homme d’état éclairé et perspicace, et pressentant les dérives qu’induiraient ces stratégies linguistiques, le Président H. Boumédiène, convoque une conférence internationale (1975) regroupant les plus grands experts, érudits et intellectuels du monde arabe, afin de faire un état des lieux de l’arabe en Algérie, et avancer des propositions méthodiques pour lancer un programme d’arabisation sur le long terme. Après trois ou quatre jours de débats enflammés, la plate-forme rédigée se limite à une série de déclarations sentencieuses à la limite du pamphlet, et d’injonctions totalement dénuées de sens pédagogique. Immédiatement après sont nommés deux ministres. Le premier dans l’enseignement supérieur (A. RAHAL), ouvert aux langues internationales. Il va non seulement conforter la connaissance du français, mais aussi stimuler une ouverture sur le monde anglo-saxon en intensifiant les enseignements de cette langue. Le second à l’éducation nationale (M. LACHERAF), excellent bilingue, brillant intellectuel et érudit de dimension internationale va systématiser la refonte du primaire et du secondaire sur la base d’une procédure méthodique et rigoureuse. La disparition prématurée du Président (1978), va mettre fin à leur fonction et à leurs projets, et redonner cours à une arabisation préoccupée par l’institutionnalisation de sa « fonction expressive » caractéristique de son autorité (diag.2).

Partant du principe idéologique erroné qu’une langue naturelle peut être instrumentalisée à des fins purement utilitaires en la dépouillant de sa capacité de représentation langagière, les instituts vont initier une pratique d’enseignement des langues qui va aboutir à des aberrations quant au résultat escompté.

II. Enjeux de langues

Après une décennie d’expérience d’enseignement des instituts, la configuration des tendances langagières réelles s’obstinent à infirmer les objectifs d’instrumentalisation des langues tel qu’envisagés dans les années soixante-dix. Pour illustrer ce propos nous nous arrêterons aux constats suivant :

II.1. Sacré écrit

Il est un fait objectivement établi aujourd’hui, que dans toute langue on observe trois niveaux : supérieur, standard et populaire (schéma de Bloomfield). On constate que l’euphémisme « arabisation » voile la dualité langue supérieure # langue populaire, la première fortement connotée de préjugés classicistes parce qu’écrite et limitée dans son impact sur le paysage langagier algérien. La seconde est maintenue dans les fonctions subalternes des « langues propagées » par nécessité économique ou autre (R. BALIBAR).

Il revenait de droit à l’enseignement supérieur par la création de structures de planification et de recherche, de mettre en branle une réflexion afin d’aplanir cette dualité en standardisant la langue populaire. Cette opération se devait de passer par une remise en cause du pouvoir de l’écrit, figé dans ses formes et sacralisé par une tradition de réification du « signe de la révélation » en «dirigisme linguistique » ainsi que le présente J. BERQUE :

« La umma communauté à usage de Dieu, s’érige en

antithèse de la collectivité profane. »

Le phénomène de rejet est antagonique et profondément ancré dans la ténacité de ces deux types de « légitimité » (virtuelle et réelle) sauf que celle de l’arabe populaire, bien qu’étant entachée de l’étiquette de langue incomplète, ersatz « créolisé » de l’arabe officiel, continue de se développer, en se prévalant de sa vaste capacité à communiquer verticalement et horizontalement (échange d’informations) sur une large échelle sociale.

II.2. Ce « Français » que je ne saurais voir…

Si l’on fait parler les textes gérant l’enseignement des langues étrangères, on remarquera le statut particulier réservé au Français par les Arrêtés du 4/08/75 et 13/02/76.

2.2.a. Toutes les langues étrangères, c’est-à-dire l’anglais, le russe, l’allemand, l’espagnol sont organisées selon le volume horaire suivant :

- Apprentissage de la langue :

+ Compréhension orale : 345 h.

+ Compréhension écrite : 345 h.

+ Littérature : 270 h.

+ Linguistique : 390 h.

On ajoutera quelques matières annexes dont un stage pédagogique pour lequel aucun volume horaire n’est fixé. C’est là le cursus tel que défini par l’Arrêté du 26 juillet 1974 établissant la liste des modules entrant dans le curriculum des études d’une licence de six semestres.

2.2.b. « L’option français » fait exception avec approximativement les volumes horaires suivant :

+ Compréhension orale et écrite : 105 h.

(tous modules d’apprentissage de la langue confondus )

+ Littérature française : 510 h.

Il suffit donc de comparer les volumes consacrés à l’apprentissage de la langue, soit sept fois plus important pour les autres langues (700 h. pour 105 h.) que pour le français, pour constater son statut spécifique, non pas de langue étrangère, mais de « langue seconde » car son apprentissage continue de se faire au contact de locuteurs natifs de la langue à apprendre. Dans ce cas précis, les besoins linguistiques immédiats des apprenants, varient et requièrent des techniques et méthodologies appropriées à chaque profile en situation de « submersion en langue seconde »[7]. On observe par ailleurs qu’est maintenue sa caractéristique de langue de culture, c’est-à-dire de représentation, puisque ses lettres y constituent le gros du cursus. L’instrumentalisation du français n’est donc qu’une vue de l’esprit, la réforme de 1984-1985 n’a pas changé grand chose en dehors de l’introduction timide de la didactique en quatrième année , alors que l’on délivre une licence d’enseignement.

II.3. Résistance endogène (Lecture d’un échantillon)

On pourra nous reprocher peut-être de développer une herméneutique des textes administratifs qui déterminent le statut des langues étrangères par leur enseignement supposé, et que la réalité est toute autre.

Nous nous sommes déplacés sur le terrain de l’expérience de la pratique pédagogique, pour faire parler le réel. En effet, nous avons compilé les dix numéros de la Revue des langues étrangères, de l’Université d’Oran. Elle a les mérites de la durée, de la stabilité et de l’ouverture puisqu’elle se singularise comme un forum de préoccupations, de réflexion et de recherche sur les matières linguistiques en Algérie, où tous les enseignants concernés expriment des avis méthodiques sur la question.

Une lecture synoptique de toutes les publications la constituant, toutes langues étrangères confondues, révèle une production que l’on peut regrouper selon quatre grandes rubriques :

Didactique = Trois articles

Civilisation = Vingt deux articles

Linguistique = Trente deux articles

Littérature = Quarante neuf articles

La disproportion évidente entre littérature et civilisation (71 articles) et didactique et linguistique (35 articles), soit plus du double, nous fait prendre conscience du décalage qui existe entre ce qui est planifié et ce qui est réalisé. Cet écart rend compte de l’importance consacrant cet enseignement comme transmission de savoirs, alors que le diplôme qui sanctionne ces formations est une licence « d’enseignement de la langue », c’est-à-dire un savoir-faire.

Ce constat coule de source quand on sait que tant la conception des différentes réformes que leur mise en application, ont été assurées par des enseignants, consultants et praticiens : eux-mêmes le produit d’une formation es-lettres, établie sur une longue tradition d’efficacité, dans l’acquisition et la transmission des savoirs.

II.4. Transferts de discours

Au début des années quatre-vingt, une série de textes portant sur l’organisation pédagogique et la durée de la licence sont promulgués. La licence passe de six semestres à huit et rétablit l’annualisation des programmes, au lieu de la bi-semestrialisation, et les moyennes des modules seront désormais compensées pour le passage à l’année supérieure. La quatrième année se compose d’un premier semestre fait de séminaires, où les cours sont des travaux pratiques, et un deuxième semestre sans cours, pendant lequel le candidat a le choix entre préparer un mémoire ou faire un stage pédagogique.

L’échec de cette mutation/réduction de langue de culture à langue fonctionnelle dans les enseignements prodigués dans les instituts (ILE) sera définitivement consommé par une série de mesures qui répondent dans la hâte à des besoins immédiats, mais excluent une planification sereine sur des perspectives de long terme.

4.a. Des Ecoles Normales Supérieures en Lettres et Sciences Humaines sont créées (Décrets n° 84-206/207/208) pour prendre en charge les formations et recyclages d’enseignants des langues étrangères (PEM et PES : professeurs d’enseignement, respectivement du moyen et du secondaire). Ces écoles vont fournir un complément pédagogique, aux connaissances déjà acquises par les étudiants dans les ILE.

4.b. Apparaissent en même temps les CEIL (Centre d’Enseignement Intensif des Langues) qui vont prendre en charge des programmes de langues fonctionnelles pour « arabiser » ou «angliciser » des universitaires dont la langue d’enseignement est toujours le français.

4.c. Des conventions de formation accélérée en arabe et en anglais, avec envoi des formateurs dans les pays de la langue vont venir en appoint.

- Ces conventions (ESP Centers : English for Specific Purposes) et centres vont sombrer dans la désuétude quelques années après leur lancement. Nous nous contenterons d’exposer une parmi toutes les raisons qui ont mené à leur obsolescence, illustrant les côtés improvisés et amateurs qui ont motivé ces programmes.

- Par exemple, les enseignants envoyés dans certains pays du Moyen Orient se sont rendus compte une fois sur place :

+ que l’enseignement supérieur se faisait dans une grande proportion en anglais ou en français, langues d’enseignement incontournables dans cette partie du monde.

+ que les appareils conceptuels et terminologiques dans les différentes sciences sociales et humaines, disciplines dont l’urgence était prioritaire dans ces programmes, étaient traduits à l’arabe avec quelques années de retard, alors que les enseignants algériens y avaient souvent accédé directement dans la langue d’origine ou par la traduction qui entre le français et l’anglais est généralement immédiate, dans les deux sens.

+ quand ces appareils existaient traduits en arabe, se posait le problème du monopole de la standardisation du concept ou du mot clé, selon qu’il était traduit dans un pays ou un autre, chacun revendiquant l’exhaustivité de la concision sémantique[8].

4.d. Une tentative d’introduction de l’anglais en troisième année du primaire à la place du français, est immédiatement vouée à l’échec, cette langue est enfourchée comme cheval de bataille. Même à titre expérimental, des parents d’élèves se sont vite aperçus que dans le supérieur, la langue d’enseignement restait le français, et que parfois l’accès aux connaissances est complété en anglais, notamment par le recours aux traductions, selon les besoins dans les phases terminales : des mémoires, thèses et publications de recherche.

Le mythe de l’anglais comme panacée de cette alternative au français, va être brandi comme une quête de la modernité (synonyme de savoir et savoir-faire technologique) nécessaire et suffisante. L’anglais boutoir, contre-culture va donner naissance à des mentalités gadgetophiles, vivant dans le mirage technologique, par la grâce de la maîtrise des jargons langagiers de la télécommunication informatisée[9], communément appelés NTIC (nouvelles technologies informatiques de la communication). Cet optimisme trouve sa justification dans le credo de l’internationalisation « inéluctable » de la communication dans la langue des cultures dominantes, moteurs de la mondialisation, sous-entendues anglo-saxonnes.

III. « Arabisant » : un métier

Vers la fin des années quatre-vingt-dix le paysage des langues étrangères à l’Université est voué à une anarchie complète. C’est la période où arrivent les premières promotions de l’école fondamentale, lancée au début des années quatre-vingt. Le français leur a été enseigné à partir de la troisième année du primaire, et l’anglais dés la deuxième année du cycle moyen, alors que les autres langues étrangères sont abandonnées. Les ILE et ILLA sanctionnent avec le même diplôme (une licence de langue), des apprenants qui auront eu des parcours d’apprentissage radicalement inégaux comme suit :

1- Un candidat bachelier n’ayant jamais étudié de russe, d’allemand ou d’espagnol, peut s’inscrire à l’ILE et être licencié de l’enseignement supérieur dans l’une de ces langues après un programme de quatre années d’apprentissage de la langue choisie.

2- Un candidat bachelier ayant deux années d’anglais dans le cycle moyen, trois années dans le secondaire, peut s’inscrire à l’ILE et obtenir une licence d’enseignement supérieur d’anglais après neuf années d’apprentissage de cette langue.

3- Un candidat bachelier ayant trois années de français dans chaque cycle, primaire, moyen et secondaire (soit neuf années), peut s’inscrire à l’ILE et obtenir une licence d’enseignement supérieur de français après treize années d’apprentissage de cette langue.

4- Un candidat bachelier ayant douze années d’arabe, peut s’inscrire à l’ILLA et obtenir une licence d’enseignement supérieur d’arabe après seize années d’apprentissage de cette langue.

1. La troisième étape est entamée, les objectifs qui n’ont pu être atteint pour des raisons que l’on ne peut officiellement admettre, même si elles sont souvent voilées par des alibis acceptables, tel que la « démocratisation de l’enseignement », point de vue largement partagé aujourd’hui, même en Europe, comme l’exprime D. LODGE dans le cas de la Grande Bretagne :

« L’enseignement est plus impersonnel qu’autrefois, entretenant plus d’étudiants sans hausse des moyens financiers. J’admets à contre cœur que cela soit le prix à payer pour la justice sociale. » (2001, p.58)

va mener à un changement catégorique dans les méthodes d’approche de la problématique langagière à l’université.

Les Décrets exécutifs n°98-384 du 2 décembre 1998 relatifs à l’organisation et au fonctionnement des universités , vont officiellement consacrer le retour aux facultés sous l’euphémisme de « restructuration » à des fins d’exploitation plus efficace et de rentabilité des potentiels techniques et scientifiques.

Cette démarche cache mal ce qui devient une fusion des ILE et des ILLA, où les langues étrangères perdent leur statut taxonomique et deviennent un simple département, au sein d’une faculté qui ne peut anticiper ni leurs objectifs ni leurs besoins, pour les raisons dont on peut illustrer quelques unes des situations Kafkaïennes qui déterminent maintenant leur gestion :

* Le département est sous la coupe d’un doyen de formation « lettres arabes » puisque l’arabe est devenu la langue obligatoire et unique des institutions et de l’administration (lois de 1991) rendant les enseignants des langues étrangères, du jour au lendemain, impuissants quant à la gestion de leur carrière professionnelle, puisque celle-ci se trouve déterminée par une langue qu’ils ne maîtrisent pas, et le cadre contraignant mis en œuvre pour la réaliser.

* L’autonomie relationnelle et de budgétisation pour mener à bien toutes les activités scientifiques et de recherche, qui habituellement se font en partenariat avec les institutions étrangères à l’étranger ou représentées en Algérie, pour chaque langue, dépendent dorénavant du bon vouloir d’un doyen paré de la compétence linguistique, qui projette la problématique de la langue arabe en Algérie, dont il est le produit, sur la gestion de l’enseignement des langues étrangères, qu’il pourra contrôler en toute légitimité par la rétention de l’information et la capacité administrative de décision (il est ordonnateur financier aussi). L’aléatoire désormais prévaut, le subjectif détermine le devenir des institutions, symboles de notre ouverture sur le monde, supposées maintenir ce caractère d’universalité.

IV. Marché aux discours

L’incapacité, ou peu de volonté à élaborer un schéma transparent de modèles de lisibilité langagière passant par le principe universel d’une langue de représentation, élémentée, à ne pas confondre avec son potentiel d’exploitation fonctionnelle (jargons et terminologies générés par les nécessités d’adaptation aux besoins de l’environnement économique et social), va mettre en branle un dispositif juridique, dont les fins clairement exprimées seront d’imposer par la contrainte un statut de la langue arabe en l’institutionnalisant comme langue officielle unique de l’écrit et de l’oral, c’est-à-dire de pouvoir, puisque ces lois seront accompagnées d’une série de dispositions pénalisantes[10].

1. En effet, en 1991, sont promulguées les lois portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe (Lois n°91-05 du 16 janvier 1991). Elles définissent les domaines d’application, et en ce qui concerne l’université, deux articles vont imposer l’arabe comme seule langue d’expression : les articles 18 pour les interventions, déclarations et conférences, et 37 pour l’arabe comme seule langue d’enseignement dans les établissements et instituts du supérieur, avec échéance « au plus tard le 5 juillet 1997, pour une arabisation totale. ». Cette loi prévoit des dispositions pénales à l’égard de tout contrevenant, mettant ainsi les enseignants en situation de délit d’incompétence, et par conséquent pénalement justiciable.

Encore une fois, la dure réalité du paysage langagier va atténuer l’enthousiasme optimiste de ses promoteurs puisque l’ordonnance du 21 décembre 1996 va modifier l’article 18 en ajoutant : « elles doivent être traduites à l’arabe lorsqu’elles sont en langue étrangère », et l’article 37, sera purement et simplement abrogé.

Le caractère contraignant de cette loi, va être atténué par la création d’un Conseil Supérieur de la Langue Arabe (décret 98-226 du 11/07/98), qui régulera et contrôlera sa mise en application en émettant des avis consultatifs sur tout problème une fois étudié par un ensemble d’experts en la matière.

2. Un Conseil Supérieur à l’Education a été créé en 1999, avec pour objectif essentiel, la proposition d’une refonte totale et sur le long terme, du primaire et du secondaire. De toutes les dispositions à mettre en œuvre, et elles sont nombreuses et délicates, deux d’entre elles, conçues pour compenser les déficits de l’arabisation, ont cristallisé les énergies d’une cabale médiatique, contre cette réforme Benzaghou, du nom de son président.

- La première rétablit l’enseignement du français dés la deuxième année du primaire ;

- La deuxième, introduit l’anglais dés la première année du cycle moyen.

Ce document conséquent, conçu par des dizaines d’experts reconnus en Algérie, s’est vu opposer une force d’inertie relativement importante qui a retardé sa mise en application, prévue en 2001.

On voit ainsi, que les atavismes émotionnels hérités d’une guerre coloniale non encore intégrée comme fait d’histoire[11], continuent de peser sur des décisions qui mettent en jeu le projet de toute une société.

3. Dés publication de l’autorisation d’ouverture d’écoles privées par le décret exécutif (n°91-141 du 11/05/1991) fixant les conditions de création et de contrôle d’établissements agréés de formation professionnelle, plusieurs « écoles de langues » sont créées, dont la raison sociale juridiquement établie par un agrément ministériel (celui de la formation professionnelle), est d’assurer une formation professionnelle, à l’exclusion de celle que fournissent les institutions de l’Etat, où la langue étrangère (souvent l’anglais) ne doit être qu’une discipline d’appoint. Compte tenu de l’énorme besoin en formation des langues des sciences et techniques, l’accessoire (la langue) est devenu l’essentiel dans ces écoles, et ce créneau très lucratif, s’est développé depuis une dizaine d’années, sans contrôle, sans validation ni normalisation de ces formations en langues.

Si l’université avait clairement reconnu à l’enseignement des langues étrangères sa fonction d’ouverture et d’échange sur et avec les autres cultures, en tant que langues naturelles et de représentation, il eut été aisé au législateur de baliser par des textes adaptés, le marché des langues fonctionnelles, pour l’instant ouvert à toutes les aventures. Dès lors que les institutions de l’état ne prennent pas en charge les demandes clairement exprimées des domaines spécifiques d’une société et/ou de son économie, se créé un vide juridique dans lequel vont s’engouffrer toutes sortes d’expériences.

4. Si l’on se réfère aux fonctions du langage telles qu’elles semblent être admises par la plupart des théoriciens, on peut aujourd’hui avancer que seule la fonction d’expression de la langue arabe (officielle) a été encouragée, puisqu’elle se pratique dans le sens unilatéral émetteur/récepteur, sans retour d’information. La fonction communicative qui donne et reçoit du sens n’a jamais été stimulée, encore moins la fonction esthétique, celle qui véhicule les canons et traditions du «beau».

Il est un fait admis maintenant, qu’une langue développée dans sa fonction expressive uniquement, c’est-à-dire en tant que système linguistique, permet de consommer de la connaissance (lecture de documents et autres), mais pour construire des savoirs, seule une langue développée dans sa fonction communicative, c’est-à-dire « l’ensemble de ses usages, en particulier les fonctions cognitives, quel que soit le système dans lequel elles se réalisent » (E. BAUTIER), peut induire de la réflexion et générer de la pensée.

5. Une politique agressive d’enseignement d’une langue dans sa fonction expressive uniquement, comme instrument de domination et d’exclusion, ou d’une langue naturelle comme contre-langue (contre-culture) corollairement évacuerait une pensée de la langue comme liant culturel contribuant à la construction d’une humanité riche de ses différences, de ses diversités identitaires et de son être pluriel.

En s’obstinant à vouloir réduire une langue naturelle à un langage fonctionnelle, on observe un phénomène d’instrumentalisation des langues non seulement étrangères, mais par un effet boomerang, de l’arabe aussi. En effet aujourd’hui, le patrimoine oral algérien (avec un statut de « sous-écrit ») est complètement inexistant dans le cursus des lettres arabes. Le Département des Arts Dramatiques n’a pas un seul dramaturge algérien contemporain au programme. Ce corpus, transcrit en dialectal, est abandonné aux équipes et laboratoires de recherche d’autres disciplines, qui se définissent par la nature patrimoniale de leur objet d’investigation. En voulant « déshakespeariser » l’anglais, on a « désalgérianisé » l’arabe parlé vecteur de représentation[12]. Le spectre de populations apprenantes sombrant dans une anomie langagière, qui génèrerait une perte de repères culturels et sociaux, oblitéreraient de la mémoire de l’homme, de façon irrémédiable, le groupe humain qui en serait victime.

Notes

[1]- Il serait fastidieux d’énumérer tous les travaux, séminaires et rapports de conférences consacrés à l’étude des raisons qui ont déterminé les constats d’échec de ces réformes. Dans la revue L’université, p.p. 19 à 21, OPU, 1980, n°13, HADDAB M. Y consacre un article « Les structures de l’enseignement gradué : débats et propositions », tout à fait exhaustif, qui met en relief une typologie des insuffisances tant matérielles que humaines.

[2]- Cette réalité est observée dans beaucoup de pays ayant une indépendance récente, comme le formule M. VERLET, dans le cas du Ghana, pour l’anglais : « Les langues, les savoirs auxquels elles donnent forme et accès représentent des outils, des moyens de pouvoir, en même temps que des enjeux disputés. Les langues sont sujettes à des politiques (LAPIERRE 1988). Ces politiques de langues qui interdisent, hiérarchisent, codifient, assimilent, annulent, sont intimement liées aux politiques d’éducation qui commandent la socialisation, la transmission du savoir. » P. 458. « Dire, Savoir, Pouvoir » in Cahier des sciences humaines, n°27, 1998, (p.p. 457-476).

[3]- Nous l’employons selon la définition suivante : Modifications qu’un groupe socioprofessionnel apporte à la langue nationale (surtout au lexique et à la prononciation), sans qu’il soit possible de distinguer dans ces modifications ce qui est lié :

- à la nature particulière des choses dites,

- à une volonté de ne pas être compris,

- au désir du groupe de marquer son originalité.

In Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage, O. DUCROT et T. TODOROV, Ed. du Seuil, 1972.

[4]- Selon R. BALIBAR cette situation présuppose l’existence d’un pouvoir de « la République des Lettrés », qui ont le privilège de l’écriture et de la traduction (destin des langues internationales), et une capacité à communiquer par la langue de représentation, populaire, non élémentée. In Pensée, n°259, 1987, « L’écriture des citoyens », pp. 51-58.

[5]- « La culture Algérienne au sens le plus large du terme comprend trois domaines linguistiques : le domaine de l’arabe classique ou écrit, le domaine français et le domaine d’expression orale, domaines qui ne communiquent presque jamais entre-eux.» LACHERAF M., in Les temps modernes, n°209, 1963.

[6]- Haugen, E. : Dialect, Language, Nation.- in Social Linguistics, 1974, Penguin Education. ‘A standard language that is the instrument of an authority, such as a government, can offer its users material rewards in the form of power and position’.-p.109.

[7]- Les conditions de submersion se réalisent quand on trouve dans une même classe des apprenants n’ayant :

- aucune connaissance de la langue d’enseignement,

- des apprenants se situant à des niveaux divers dans la langue d’enseignement en raison de leurs contacts avec des groupes plus nombreux de la communauté,

- des locuteurs natifs de la langue d’enseignement. (BOGAARDS, 1991).

[8]- Plus grave encore, dans les disciplines scientifiques, notamment les mathématiques, où la signification des symboles est éminemment dénotative, ces derniers changent d’un pays à l’autre, parfois même mitoyens l’un de l’autre.

[9]- Virilio, P. soutient que « présenter Internet comme une panacée pour rapprocher les pays riches et les pays pauvres relève de l’escroquerie : tous les spécialistes au contraire, savent que cela accentue les écarts. » La bombe informatique, Galilée, 2001.

[10]- Ce texte s’inspire certainement de l’Ordonnance de Villers-Cotteret, 1539, promulguée par François I en France, et dont les objectifs étaient de contenir le pouvoir de l’Eglise en excluant l’enseignement du latin. Cette option se confirmera au 19ème siècle par les lois Guizot, et l’école laïque de J. Ferry balisant l’accès à la citoyenneté par le triptyque : école obligatoire, gratuite et civile, c’est-à-dire libre de toute influence idéologique religieuse. La résurgence des particularismes identitaires régionaux en France et dans le monde aujourd’hui, parfois sous des formes violentes, amène les opérateurs de pouvoir à repenser les réalités langagières sous d’autres formes de rapport de forces, qui transcendent les limites des conceptions nationalistes.

[11]- « Si l’histoire vise à éclairer du mieux possible le passé, la mémoire cherche plutôt à l’instaurer, instauration immanente à la mémorisation en acte. L’histoire cherche à révéler les formes du passé, la mémoire les modèle, un peu comme le fait la tradition. La première a un soucis de mise en ordre, la seconde est traversée par le désordre de la passion, des émotions et des affects. ».- Candau, J. : Anthropologie de la mémoire.- P.U.F., 1996.- p.56.

[12]- A la question : « Comment enseignez-vous la poésie orale traditionnelle ‘shir el melhoun’ à vos étudiants ? » Un doyen de faculté, lui-même enseignant de littérature, nous a confirmé qu’il traduisait cette poésie en Arabe classique.