إنسانيات عدد مزدوج 69-70 |2015| الهجرات رُؤى من الجنوب | ص 61 -104| النص الكامل![]()

|

The maritime route of migration from the Moroccan Rif to Algeria - late 19th early 20th century This article sheds light on the phenomenon of seasonal migration of the Rifains (North of Morocco) towards Algeria westward during the second half of the 19th century and beginning of the 20th century and this from the port of occupied Mlilia. Several factors have produced this migratory flow as it has aroused different positions on the part of the imperialist powers (France, Spain) according to their interests in the region. Indeed, the opening of the Rif on the Mediterranean has facilitated the movement of groups of Rifains westward, and the importance of this movement has grown after the arrival of the international shipping companies to occupied ports in northern Morocco, given the huge profits they realized. And because the port of Mlilia is the door of the Rif to the outside, it is the tribes closest to this port who took the most this maritime route for the seasonal migration to Algeria. But the number of these migrants was not stable, and it is difficult to count them exactly because a single migrant can make more than one trip per year. Keywords: Migration - Rif - Algeria - Mediterranean - Mlilia. |

محمد أحميان : الاكاديمية الجهوية للتعليم، وجدة، المغرب

مقـدمـة

تعتبرالهجرة ظاهرة قديمة في حوض البحر الأبيض المتوسط وتميزت حركات النزوح هذه، منذ ظهورها وإلى يومنا هذا، بخاصية مشتركة تتمثل في توجيه "الفائض" السكاني نحو الخارج للحفاظ على التوازن السوسيو-اقتصادي القائم. ويبقى من المؤكد أن طبيعة هذه الحركات وتكوينها يختلفان باختلاف الظروف التاريخية[1] والخصوصية الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة.

وتمثل الهجرة الريفية[2] نحو الغرب الجزائري، التي انطلقت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واحدة من الحركات السكانية الجديرة بالاهتمام في تاريخ الهجرات المتوسطية المعاصرة. فأمام فقر منطقة الريف، كانت السواعد البشرية تمثل أهم ثروة توفرت للمنطقة[3]. هذا في الوقت الذي أسهمت فيه السيطرة الفرنسية على الجزائر، سنة 1830م، في تغيير التوازن الاقتصادي والمجالي لشمال إفريقيا، فبدا فيه المجال الجزائري مركزا، بينما أضحى المغرب وتونس هامشا، مفرزا تيارا مهما للهجرة نحو "الجزائر، من أجل العمل خصوصا أثناء موسم الحصاد أو جني العنب"[4]، خاصة لعدم شعور المهاجر بالغربة، لوجوده في دار الإسلام، وأن الحدود التي وضعتها فرنسا لم تكن تعنيه في شيء.

ونتوخى، من خلال إثارة هذا الموضوع، النبش في تاريخ الهجرة الريفية الموسمية نحو الجزائر من أجل المساهمة في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للريف باعتباره جزءًا من التاريخ المشترك بين المغرب والجزائر، واستجلاءً للدور الذي لعبه البحر الأبيض المتوسط في تنقل أفواج المهاجرين الريفيين إلى الجزائر. إذًا، فماهي حيثيات اختيار أهالي الريف المسلك البحري للهجرة إلى الغرب الجزائري؟ و ما موقف فرنسا وإسبانيا من هذه الهجرة الموسمية انطلاقا من ميناء مليلية؟ و ماهي الظروف التي كانت تتم فيها الرحلات البحرية من ساحل الريف إلى موانئ الغرب الجزائري؟ وما حجم هذه الهجرة الموسمية وأهميتها ؟

ارتباط ساحل الريف بالغرب الجزائري

الارتباط الاقتصادي

تقودنا دراسة الهجرة الريفية نحو الجزائر إلى استحضار أهمية العلاقات الاقتصادية التي ربطت بين منطقتي الغرب الجزائري والريف[5]. فرغم احتلال الإسبان للثغور المتوسطية للمغرب، ظل الريفيون يتحركون بحرية على طول الساحل المتوسطي من وهران إلى جبل طارق، فكانت قواربهم تؤَمّن احتياجاتهم الاقتصادية، وتقل المهاجرين إلى الجزائر. وقد نشّط الريفيون تجارة المساحلة مع موانئ الغرب الجزائري، عقب السيطرة الاستعمارية على الجزائر، مستفيدين بشكل كبير من التشجيع الفرنسي خلال أربعينيات ق19م، لسببين هما:

- دور تجارة المساحلة الريفية في تنشيط تجارة ميناء نيمور [Nemours) [6) في أقصى الغرب الجزائري.

- تأثير لجوء الأمير عبد القادر إلى الحدود الشرقية للمغرب، في التجارة بين الغرب الجزائري والمنطقة الشرقية للمغرب، مما عزز تجارة المساحلة بين الريف الشرقي والجزائر[7].

وأمام انزعاج السلطات الإسبانية، من نمو تيار المبادلات التجارية بين ساحل الريف وموانئ الغرب الجزائري، فقد عملت على مضايقتها بشتى الآليات؛ إذ لم تتردد في مهاجمة القوارب الريفية. وفي هذا الإطار، استولى الإسبان، في 18 نوفمبر 1852، على مركب محمل بالسلع في ملكية القلعيين، كان متجها إلى وهران[8]، متعللة بأسباب واهية. إلا أن هذا لم يثن الريفيين عن نشاطهم، خصوصا بعد تزايد حدة الصراع بين القلعيين والإسبان منذ 1891م؛ فتوثقت العلاقات بين الريف الشرقي والغرب الجزائري، لاسيما مع وهران ونيمور؛ مقصد الريفيين لشراء الصابون والشاي ...إلخ[9]، وأيضا المنسوجات[10].

ونظرا لهذه العلاقة القائمة بين الريف وفرنسا، فقد أثيرت وبشكل مبكر مسألة الانتقام الفرنسي من أعمال القرصنة الريفية التي نشطت ما بين طنجة ووهران. لكن ارتباط المصالح الفرنسية بسواحل الريف، ورغبة فرنسا في استمرار نشاط قوارب الريف، جعلها تتريث في اتخاذ أي إجراء عسكري فعال ضد سواحله. وبالرغم من ذلك، فإن السلطات الفرنسية أقدمت على توجيه البارجة "نيوتن" (Newton) إلى خليج طنجة في جويلية 1854م، وتلقى قائدها "دو كايي" (De Chaillé) تعليمات من وزير البحرية للتوجه إلى ساحل الريف، وتدمير جميع القوارب الريفية[11]. وأبلغ القائد "دو كايي" القائم بأعمال دولته بطنجة "جاجيرشميث" (Charles Jagerschmidt) بمهمته، والذي فوجئ بهذا القرار المتخذ مركزيا. إذ عارض بشكل كامل هذه التعليمات التي تلقاها "دو كايي" من وزارة الشؤون الخارجية، لكون هذه المناورة البحرية ضد الريف من شأنها أن تؤدي –في تصوره- إلى عواقب وخيمة ضد فرنسا. لكن "دو كايي" تلقى برقية أخرى من وزير الخارجية تجدد له تعليماتها السابقة. وفي ظل هذه الظروف، كتب "جاجيرشميث" إلى قائد "نيوتن" أنه يتحمل كامل المسؤولية في الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في السياسية الفرنسية في الريف. وللتحكم

في الوضع، عين المستشار "كتيل فيري"[12] للمشاركة في الحملة، وكُلف خصيصا لنسج علاقات مع المرابط محمد أحضري للتخفيف قدر الإمكان من مساوئ الحملة العسكرية[13]. وبالفعل وصلت البارجة الفرنسية إلى سواحل الريف للقيام بالمناورة، فاعترضت في ضواحي مليلية قاربا كبيرا قادما من وهران، وعلى متنه 34 ريفيا، وأخذ القائد "دو كايي" ثلاث رهائن على متن البارجة من أجل تسهيل الاتصال بالمرابط أحضري، ومن ثم تابعت رحلتها على طول الساحل[14].

ومن الوجهة الاقتصادية الصرفة، لم تكن مصلحة فرنسا تستدعي التدخل؛ لأن تأديب الريفيين، وتخريب قواربهم من شأنه التأثير سلبا في سوقها في وهران، التي تزودها قواربهم بالحبوب واللوز والعسل والصوف والخشب وغيرها من المنتوجات؛ حيث كان ميناء وهران الوحيد الذي يسمح برسو القوارب الريفية دون وثائق، وبلا إذن من السلطان [الباسبورط]، ومن ثم فلم تكن تؤدي الرسوم، وهذا يجعل الفرنسيين يحصلون على هذه المنتجات بأسعار منخفضة، مقارنة مع تلك المستوردة من مصادر أخرى؛ فتحاشت فرنسا معاقبة الريفيين حفاظا على العلاقات التجارية التي تنشطها القوارب الريفية مع وهران[15].

كما حاولت فرنسا، مرارا، التملص من المشاريع الأوربية لضرب قراصنة الريف، وكانت مدفوعة في سعيها هذا بمجموعة من الأسباب المنطقية، منها:

- إن فرنْسِيّي الجزائر كانوا في حاجة ماسة إلى العمالة الريفية.

- تزويد القوارب الريفية أسواق الجزائر (وهران) بمجموعة من المنتجات.

إن العلاقة المتينة القائمة بين ساحل الريف والغرب الجزائري أفضت إلى عدم تأثر فرنسا بأعمال القرصنة الريفية، بالمقارنة مع الدول الأوربية الأخرى (إسبانيا، انجلترا...). فقد أقام سكان الريف مع وهران تجارة مساحلة نشيطة، وبذلك أصبحت المصلحة الشخصية هي أولى الأولويات. ويرى "جاجيرشميث" أن الأهالي أخذوا على عاتقهم تجنب أي عمل عدواني، حتى لا تدمر تلك العلاقة الجيدة التي جمعتهم بفرنسا. علاوة على كون الآلاف منهم يتنقلون إلى الجزائر للاشتغال في ضيعات المعمرين، ويمكن أن يصبحوا رهائن في حالة النزاع[16]. وبذلك استفادت فرنسا من علاقتها مع الريفيين لتأمين ملاحة سفنها.

الارتباط البشري

علاوة على العلاقات الاقتصادية لساحل الريف مع الغرب الجزائري، نسجل أيضا علاقات بشرية بين الطرفين، فالقوارب الريفية التي تشحن بالبضائع، كانت تقل أيضا المهاجرين. ولم تكن الهجرة الموسمية للريفيين بظاهرة جديدة، بل كان هناك تيار موجه بشكل أساسي نحو القسم الغربي للمغرب، لذلك استقرت العديد من الأسر ذات الأصول الريفية في تطوان، وطنجة، والعرائش والساحل الأطلسي، والمنطقة الفرنسية[17]. لكن يظل نزوح سكان الريف نحو الغرب الجزائري واحدًا من التحركات السكانية الجديرة بالذكر في تاريخ الهجرات المتوسطية المعاصرة لخصوصياتها. فقد عبرت عنها الكتابات الإسبانية "بالهجرة حسب نموذج الخطاف"[18]، إذ كانت تقتضي مكوث هؤلاء المهاجرين في الجزائر حوالي ستة أشهر من كل سنة، والأشهر المتبقية في بلادهم[19]. أما أولئك الذين تمكنوا من تأمين استمرار العمل، فإنهم يدعون عائلاتهم إلى الجزائر، وبهذه الكيفية، فإن هجرة الخطاف ستتحول إلى موسمية، ثم إلى استقرار نهائي[20]. وعموما، شكلت الهجرة الريفية نحو الجزائر حلاً لمشاكل الريف وموردا إضافيا لاقتصاده.

وحول قدم هذه الهجرة من عدمها، لا يمكن تأكيد شيء محدد، غير أنه يفترض انطلاقا من خصائص المجال بأنها قديمة[21]، إذ نعلم من خلال مصادر مختلفة اتجاه المهاجرين من الريف إلى منطقة وهران عبر ممر ملوية، انطلاقا من عام 1840. أما فيما يخص الطريق البحرية للهجرة الريفية إلى الجزائر فيمكن تأريخها منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. وبذلك تعتبر أقدم هجرة مغاربية، لكون الهجرة المتجهة من تونس نحو الجزائر، جاءت متأخرة ولم تكن لها أهمية إلا في 1880، بعدما أصبحت تونس محمية فرنسية[22].

فالهجرة الريفية نحو الجزائر ظاهرة سبقت وقوع المغرب تحت السيطرة الاستعمارية، لكن الوجود الإسباني ساهم في تكثيفها وتحويلها من هجرة موسمية إلى مؤقتة، فالمهاجرون الذين فقدوا أراضيهم اضطروا لإطالة فترة إقامتهم في الجزائر[23]. وقد أسهم انفتاح الثغور المحتلة على مجالها الخلفي في تدفق المهاجرين الريفيين عليها، فكان الاتجاه نحو الغرب الجزائري. وبذلك أصبحت الحصون الإسبانية منفذا طبيعيا للريف على البحر الأبيض المتوسط، ووفرت للأهالي فرصة لمغادرة البلاد عن طريق البحر، وتجاوز الطريق البرية الأكثر صعوبة والمحفوفة بالمخاطر، وفي نفس الآن يمكن تجنب مراقبة رجال المخزن[24]. لذا، انطلق الريفيون الأوائل المهاجرون إلى الجزائر من قلعية[25] لقربها من مليلية، فتم الإبحار من مينائها إلى وهران[26].

الموقف الفرنسي والإسباني من الطريق البحرية للهجرة الريفية نحو الجزائر

الموقف الإسباني

إن الوجود الإسباني في الثغور المتوسطية جعلها شريكا أساسيا في الهجرة الريفية نحو الجزائر، وأكدت على دورها هذا منذ البدايات الأولى لانطلاقها، فقد أشار القنصل الإسباني في وهران في أحد مراسلاته بأن أهالي القبائل المجاورة لمليلية توجهوا إلى حاكم الحصن، في عام 1855م، بطلب يلتمسون فيه السماح بحرية الملاحة من تطوان إلى الموانئ الجزائرية[27]. وقد منح حاكم مليلية جواز الملاحة (الباسبورط) لكل سفينة مقابل 200 ريال للمركب، وريالا واحدا لكل جواز سفر خاص بالركاب، وبهذه الطريقة حقق أهالي الريف الأهداف التالية:

-

-سلامة الملاحة الريفية من تدخل خفر السواحل الإسبان؛

-

-ضمان حماية إسبانية لهذه الملاحة أثناء الرحلة للوجهة المقصودة؛

-

-الحصول على جواز سفر إسباني يضع حدا لمشاكل المهاجرين في الجزائر[28].

لهذه الغاية، كان يتعين على القنصليات الإسبانية في الجزائر ووهران تقديم الدعم الكافي للمهاجرين القادمين من الريف كما لو كانوا إسبانًا، وتجنب كل أنواع التعقيد في التعامل معهم، بما في ذلك إعفاء أولئك الذين عادوا إلى بلادهم من التأشير على جواز السفر، كما سيعمل حاكم مليلية من جانبه في المستقبل على تمديد جوازات السفر، أو التأشير عليها لنفس المستفيدين[29]. فشجعت بذلك الإدارة الإسبانية الريفيين على استعمال الطريق البحرية، متوخية تحقيق مجموعة من المزايا، ومنها:

- تعزيز دور إسبانيا في المنطقة، من خلال القيام بدور الربط بين الدول.

- تطبيع العلاقات مع القبائل المجاورة وتوسيع النفوذ الإسباني فيها. وبسبب هذه المقاربة لحكام مليلية، كان من المتوقع أن لا يعيش الحصن في اصطدام مستمر مع القبائل[30].

كما شجعت السلطات الإسبانية الهجرة الريفية، أملاً في تحقيق مكاسب عسكرية؛ إذ أن تنظيم رحلات بحرية من الحصون إلى موانئ الغرب الجزائري، سيؤدي لامحالة إلى إفراغ الريف من أبنائه. الأمر الذي سيضعف المقاومة المحلية، إذا ما أرادت الجيوش الإسبانية التوغل خارج أسوار حصونها. وفي هذا الإطار، أقْدَم رئيس الحكومة الإسبانية والمتولي لحقيبة الدفاع في نفس الآن، الجنرال "أودونيل" [O’Donnel)[31) على إصدار أوامره لحاكم مليلية لمنح تصاريح المرور رغبة منه في تحقيق الهدوء في المنطقة، وكذا منع تكرار أعمال القرصنة بالنسبة للقبائل الساحلية للريف. وتحقيقًا لهذه الغاية - وبحكم الأمر الواقع- تم الاتفاق على تمديد الحماية الإسبانية للمهاجرين[32]. وهذا ما اقترحه "خواكين بريث" (Joaquin Perez) المترجم بالقنصلية الإسبانية بوهران، في بداية العقد السابع من القرن 19م، في مذكرة موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية لبلاده[33].

ويظهر أن السلطات الإسبانية، تمكنت من تحقيق أهدافها، من خلال دور الحصون في الهجرة الريفية إلى الغرب الجزائري، بتعزيز العلاقات بين القبائل وإسبان الحصون[34]، خصوصا لحاجة الريفيين إلى المراكب الإسبانية للإبحار نحو الجزائر بسبب عدم قدرة القوارب الريفية على الإيفاء بالغرض، ولحاجتها لجوازات مرور إسبانية، أو على الأقل تأشير سلطات الحصن عليها، من أجل الدخول إلى الجزائر[35].

ورغم المنع الذي أصدرته السلطات الفرنسية في الجزائر لإنزال الريفيين القادمين من الحصون بتصاريح إسبانية، واصل حاكم مليلية منحها، علما أن تقارير القنصل الإسباني في وهران كانت ضدها[36] للضغط الذي مارسته عليه السلطات الفرنسية لوقف تيار الهجرة عبر الحصون. وعبرت أصوات إسبانية أخرى عن رغبتها في خفض الهجرة الريفية المتجهة نحو الغرب الجزائري لكونها ستساهم في إفراغ القوة البشرية من المنطقة، وهو ما سيؤثر في إسبانيا الساعية إلى السيطرة على شمال المغرب[37]، والتي ستكون في حاجة إلى هذه السواعد البشرية للاستغلال الجيد لمنطقة نفوذها.

عموما، إن الدعوات الهادفة إلى الحد من الهجرة الريفية إلى الجزائر انطلاقا من الثغور واجهتها السلطات الإسبانية بآذان صماء[38]؛ فقد واصلت القنصلية الإسبانية في وهران توفير الحماية للرعايا المغاربة الذين يقصدون وهران في السفن الإسبانية، بوثائق مسلمة في مليلية[39].

وبعد إحكام السيطرة على منطقة نفوذها في شمال البلاد، عملت السلطات الإسبانية على تشديد الرقابة على تدفق المهاجرين؛ إذ شنت في سنة 1928م حملة دعائية مكثفة ضد تدفق الهجرة الموسمية نحو الجزائر لصالح الجنوب الإسباني في موسم قطف الزيتون، لكن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس ستنسف هذه المبادرة[40].

كما أقدم المراقبون الإسبان في المغرب عام 1930م على وضع لوائح المهاجرين الريفيين الموجودين في الجزائر بعناية، علاوة على تحكمهم وبشكل دقيق في تحركات الأهالي، في محاولة لوقف هذه الحركة، أو على الأقل التخفيف من أهميتها. لكن هذه الإجراءات تزامنت مع ضعف المحاصيل الزراعية في الريف، وما ترتب عنها من مشاكل سوسيو- اقتصادية، فطالب قواد المنطقة بمنح المزيد من حرية تنقل الريفيين[41]. كما تجدر الإشارة إلى أن تغيير النظام السياسي في إسبانيا بإحلال الجمهورية محل الملكية، لم يغير شيئا فيما يخص موقف سلطات الحماية الإسبانية من مسألة الهجرة الريفية[42].

الموقف الفرنسي المتأرجح

جمعت الريفيون بالغرب الجزائري علاقات متميزة، غير أن التنافس الفرنسي-الإسباني حول مد النفوذ إلى منطقة الريف جعل من الهجرة الريفية انطلاقا من الثغور المحتلة تلقى معارضة الإدارة الفرنسية؛ إذ أشار قنصل إسبانيا بوهران إلى أن السلطات الفرنسية أبلغته، رسميا وفي مناسبات عدة، بالقرار الذي اتخذته السلطة العليا للجزائر بعدم السماح للريفيين بالدخول إلا بجوازات سفر مسلمة من قبل سلطات تعترف بها فرنسا[43].

وقد أعطى الاصطدام العسكري الإسباني– المغربي في تطوان، سنة 1859م، إشارة قوية لفرنسا حول المطامع الإسبانية لفرض الهيمنة على المنطقة، مما زاد من تحفظ السلطات الفرنسية؛ ففي برقية للقنصل الإسباني في وهران، مؤرخة في 27 سبتمبر 1859م، موجهة إلى وزارة خارجية بلاده، تشير إلى أنه، بموجب أوامر عليا، تم منع نزول المغاربة القادمين من مليلية إلى ميناء وهران وكذا موانئ هذه المقاطعة على متن سفن إسبانية، وبجوازات سفر صادرة من قبل رؤساء قبائل الريف، بالعطف من السيد حاكم مليلية، نظرا لبطلان هذه الوثائق المسلمة من قبل رؤساء القبائل الذين لا يحق لهم إصدارها[44].

حاولت فرنسا تبرير موقفها من الهجرة الريفية القادمة من الثغور بالحفاظ على حيادها في النزاع المغربي-الإسباني، ولهذا منعت دخول الريفيين على ظهر السفن الإسبانية إلى المياه الفرنسية[45]. كما تخوفت فرنسا من حرب تطوان، التي من شأنها أن تؤدي إلى نزوح بحري للأهالي نتيجة ظروف الحرب. وفي الواقع، بدأ يصل إلى وهران عدد مهم من اليهود انطلاقا من تطوان وطنجة، مما دفع بالسلطات الفرنسية إلى الحد من ظاهرة الهجرة الريفية انطلاقا من مليلية[46].

ويظهر أن فرنسا استهدفت بالأساس من وراء هذا الإجراء، التقليل من تأثير إسبانيا في الريف الشرقي، لذا لم تسمح لغريمتها بتشجيع المهاجرين إلى مستعمراتها في الجزائر، فمنعت دخول الرعايا المغاربة إلى موانئ الجزائر لغير الحاملين لجواز السفر الصادر عن السلطات الشرعية للمخزن[47]. كما حاولت السفارة الإسبانية في باريس –جاهدة- إقناع السلطات الفرنسية من أجل السماح بدخول المغاربة بجوازات السفر التي تم استصدارها في مليلية. بينما أصرت السلطات الفرنسية على أن هذه الهجرة ستتم وفقا للمعايير الدولية، من خلال جوازات سفر مسلمة من قبل السلطات الشرعية للمخزن، ومؤشر عليها من لدن القنصلية الفرنسية في المغرب[48]. كما عملت السلطات الفرنسية في الجزائر على عرقلة عودة الريفيين بحرا نحو ميناء مليلية، الأمر الذي حذا بأهالي الريف خاصة من قلعية إلى رفع شكواهم إلى القنصلية الإسبانية بوهران لتأمين العودة البحرية إلى ميناء مليلية[49].

وفي مقابل هذه الهجرة انطلاقا من الثغور، اقترحت الإدارة الفرنسية على الريفيين طريقا بديلا وفقا للشروط التالية:

- استعمال ميناء نيمور القريب من الحدود المغربية، كميناء لدخول المهاجرين؛

- إلزامية جوازات السفر التي يتم تسليمها من قبل المخزن[50]؛

- رفض التأشيرات الإسبانية، وإحلال محلها أخرى مسلمة من قبل القنصل العام لفرنسا في طنجة، أو من قبل وكلائه؛

- قبول المهاجرين المغاربة غير الحاملين للوثائق، في حالة عدم تقديم أي وثائق إسبانية[51].

إن تداخل المصالح الفرنسية، في الهجرة الريفية إلى الجزائر عبر الحصون الإسبانية، جعل موقفها متأرجحا بين المنع والموافقة والتحفظ. وعموما، ورغم الحظر المبدئي للهجرة الريفية من قبل السلطات الفرنسية، سيتم التساهل معها للأسباب التالية:

- تفضيل الهجرة البحرية المراقبة والانتقائية مقارنة مع الهجرة البرية، لكون الذين يختارون المسلك البحري يخضعون للتفتيش والمراقبة[52]؛

- الطلب المتزايد على اليد العاملة الريفية، في ظل تزايد استثمار الرأسمال الفرنسي الهادف لاستغلال الجزائر، من خلال الشروع في ورشات تروم تعزيز البنية التحتية والتوسع الزراعي، فأصبحت فرنسا في حاجة إلى اليد العاملة لعدم كفاية العمالة الإسبانية بالخصوص، والمهاجرين الموسميين الأوربيين عموما. هذا في الوقت الذي لم يظهر فيه الأهالي الجزائريون سوى حماسٍ قليلٍ للعمل

في مزارع المعمرين الفرنسيين[53].

وكان العمال الريفيون في وهران يتمتعون بسمعة جيدة، فهم مسالمون، ومثابرون، ولهم القدرة على تحمل الأعمال الشاقة؛ إذ كان المعمرون الفرنسيون راضين عما ينجزه الريفيون الذين يقومون بأي عمل يطلب منهم، دون تذمر، فهدفهم الوحيد هو الحصول على العمل، ولفترة طويلة لضمان موارد اقتصادية إضافية للعيش[54].

وفي هذا الصدد، أخبر السفير الإسباني في باريس حكومته، في سبتمبر 1860م، أن من الأسباب التي جعلت فرنسا تسمح بدخول الريفيين الذين لا يتوفرون على الوثائق إلى الجزائر، هو "حسن سلوكهم"[55]. فسنة بعد أخرى، كانت تظهر حظوة الريفيين لدى المعمرين الفرنسيين، فحافظوا على مناصب عملهم[56]. كما أشار الأمين العام للغرفة التجارية بوهران في بداية القرن العشرين "دشو" (Déchaud) إلى صعوبة الاستغناء عن اليد العاملة المغربية[57]. وهذا ما جعل السلطات الفرنسية تتعاطى بإيجابية مع الهجرة الموسمية الريفية نحو الجزائر[58].

ظروف الرحلة البحرية للهجرة الريفية نحو الجزائر

لماذا الطريق البحري للهجرة الريفية؟

لتفادي مخاطر الطريق البري، فضّل قسم هام من المهاجرين المسلك البحري، حيث يضمن سفرا مريحا نسبيا، بالمقارنة مع الهجرة برا؛ إذ - وبعد ثماني ساعات من الإبحار من مليلية- يصل المهاجرون إلى وهران مباشرة[59]. بينما كانت الرحلة البرية "تستغرق عدة أيام، يتمكن بعدها العمال من ولوج المنطقة الوهرانية عبر طرق ومسالك معروفة لديهم وبعيدة عن مراكز المراقبة في الحدود"[60]. وحرمت هذه الإجراءات الآلاف من سكان الريف من التوجه إلى العمل بالجزائر، وكانت أية محاولة للتسرب عبر حدودها محفوفة بالمخاطر، حيث كان الجنود والمخازنية لا يترددون لحظة واحدة في إطلاق النار على كل من حاول ذلك[61].

ولم يكن البحث عن الراحة هو وحده المتحكم في هذا الاختيار، ولكن أيضا الخوف من السرقة في حالة عودتهم مرورا على القبائل الفاصلة بين وهران والريف[62]، ذلك لأنّ الرحلة البرية لم تكن دائما آمنة، خاصة أثناء العودة. وقد أشار "هنري دوفيري" (Henri Duveyrier)، إلى أن هذه الرحلات كانت تتم على شكل مجموعات، لتفادي المخاطر، أو كان يتم الالتفاف حول أحد الشرفاء، للحصول على مزيد من التأمين على حياتهم ومدخراتهم. ولكن رغم ذلك، لم يكن ليمنعهم من التعرض للاعتداء والسلب[63]. أما في الحالات التي يسود فيها الأمن في الطريق البري بين الجزائر والريف، فأغلب المهاجرين كانوا يختارون المسلك البري[64]، وهذا ما يمكن أن نستشفه أيضا من خلال هذا المقال الوارد في يومية تلغراف الريف الصادرة في مليلية خلال هذه الفترة، والذي جاء فيه: "كان فيما نعلمه أن أهل الريف الذين تذهب منهم كل عام ألوف لأجل الخدمة في وهران، لا يتجسرون أن يسافروا برا بل يقصدون أولا مليلية ومنها يركبون، وأما الآن فيذهبون أفواجا أفواجا يقطعون مجاوز كبدانة وبني زناسن القبيلتين اللتين كانتا فيما مضى لا يكاد أن يفوت في جوهما الطير، وذلك بفضل عساكر إسبانيا الموجودة في رأس الما إلى ملوية ثم عساكر فرنسا"[65]. إذًا فالوجود الاستعماري (الفرنسي والإسباني) في الشمال الشرقي للمغرب، قد حد من سطو القبائل، وقلل من اللصوصية التي كانت تؤرق المهاجرين برا، وهو ما خفف الضغط عن الطريق البحري.

إكراهات الرحلة البحرية

رغم الامتيازات التي يمنحها الطريق البحري للهجرة الريفية نحو الجزائر، بالمقارنة مع نظيره البري، كان بدوره محفوفا بمجموعة من الإكراهات، وأبرزها عملية النصب والاحتيال التي يتعرض له المهاجر من طرف السماسرة الممثلين للشركة المالكة للسفن[66]. هذا إلى جانب عدم إيفاء وكلاء السفن بالتزاماتهم بسبب تأخر وصول السفن في ميعادها، كما حدث في 19 ماي 1907م للباخرة "سودان" (Soudan)، مما اضطر السلطات العليا في مليلية للتدخل لحل المسألة[67].

ولم يكن الركوب على ظهر السفن يعني تأمين رحلة مريحة أمام لجوء أرباب السفن إلى الرفع من عدد الركاب لمضاعفة أرباحهم. وقد أشار القنصل الإسباني في وهران إلى أن حمولة السفن الواردة من الحصون تتجاوز ضعف الركاب المسموح بها، كما حدث في ديسمبر 1862م، بالنسبة لسفينة "سول" (ElSol) المسجلة لشركة (Torrevieja)، التي تصل سعتها فقط إلى 19.5 طن، في حين شحنت أكثر من قدرتها إلى حد جنبات السفينة[68].

حالات كهذه دفعت بالقنصل الإسباني في وهران للكتابة إلى مدريد لحث سلطاته العليا على قطع دابر هذه الظاهرة، وقد تم حظرها بالفعل من قبل السلطات الفرنسية، بالرغم من التساهل في الممارسة[69]. وأمام جشع أرباب السفن، كان مصير البعض منها الغرق، ففي 29 جوان 1868م غرق القارب "سانتا تيريسا" (Santa Teresa) قبالة جزر كوبدانة وعلى متنه الأهالي المتجهون إلى الجزائر، فتم إنقاذ 24 منهم بالإضافة إلى الطاقم، بينما غرق 34 شخصا[70].

كما ألقت المناوشات التي كانت تظهر بين طاقم السفينة والركاب من حين لآخر بظلالها على راحة المهاجرين، ففي 7 جويلية 1886م، وصلت إلى مليلية الباخرة "روسريو" (Rosario) قادمة من وهران، وعلى متنها 175 من الأهالي، وقد كانت متجهة إلى طنجة. وأمام تعطلها، رغب قائد الباخرة في إنزال الركاب لإصلاحها، لكنهم رفضوا ذلك قطعيا، فاندلعت أعمال شغب في محاولة لإجبار قائد السفينة على مواصلة الرحلة، مما اضطر القائد إلى طلب المساعدة من حاكم مليلية الجنرال "مسياس" (Macias)، الذي لبى النداء فقام بإرسال زورق مسلح. وقد تطورت الأحداث بشكل مأساوي، إذ وبمجرد أن اقترب الزورق، رماه الأهالي بأحجار الفحم الحجري، وأدى ذلك إلى إصابة خمسة أفراد من طاقم الزورق، الذي رد بدوره باستعمال القوة، فأسفر الحادث عن مقتل أحد الأهالي. أمام هذا الوضع، قرر "مسياس" إنزال الأهالي من السفينة بالقوة ثم أفرج عنهم بعد يومين، بينما أبقى على 13 من متزعمي الشغب، الذين تم إرسالهم إلى طنجة [71].

لم تتوقف مصاعب الرحلات البحرية عند هذا الحد، فقد نشرت جريدة "تلغراف الريف"، ليوم الخميس 21 ماي 1908م، مقالا باللغة العربية معنونا "المروك ببادس"، ورد فيه: "خلال هذا الأسبوع أرسى المركب الفرنسوي بجزيرة بادس"[73]. قد يكون هذا مجرد حادث مفتعل ممن كانت له مصلحة في إثارة الفتنة على ظهر هذه السفينة، إلا أن التأثير النفسي لمثل هذا الحادث على الأهالي يبقى أكيدًا، لكونهم وجدوا أنفسهم في لحظة يتجهون نحو المجهول.

كما كان المهاجرون ضحية للأوبئة الفتاكة، فقد جاء في رسالة مخزنية جوابية موجهة بتاريخ 27 جويلية 1884م، إلى كبير المحلة بقصبة جنادة على حدود مليلية، أن المراكب التي وردت من وهران منعتها السلطات الإسبانية من الرسو بميناء مليلية، خوفا من انتقال الوباء إليها من الجزائر الفرنسية بواسطة العمال الريفيين العائدين على متن تلك المراكب، فاضطرت تلك المراكب تغيير مسارها نحو ساحل قلعية لإنزال الأهالي[74]. مع الإشارة إلى أن الازدحام في السفينة يسهل عملية انتقال العدوى بين الركاب.

وبذلك لم تكن الرحلة البحرية أقل خطرا من نظيرتها البرية، وهذا ما دفع بآلاف الريفيين، المتجهين للحصاد في الجزائر، إلى السفر برا، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، ولكن خوفا من الحوادث البحرية[75]، خاصة أمام تكرار حوادث الغرق في البحر[76].

تكاليف الرحلة البحرية

اختلفت تكاليف الرحلة البحرية إلى الغرب الجزائري من سنة لأخرى، وكذا حسب الفصول والأيام، تبعا لقانون العرض والطلب، وكذا لقوة المنافسة بين شركات النقل البحري. إذ نظرا للمنافسة بين السفن، كان يتم الخصم من ثمن التذاكر، فمثلا تم تخفيض بسيطتين(2 Pesetos) لكل تذكرة في نهاية أفريل من سنة 1906م[77]. وأمام شراسة المنافسة، تم التوصل في بداية شهر ماي من السنة ذاتها، إلى اتفاق بين ملاك السفن، لتحديد السعر في 12.5 بسيطة، للأهالي المتجهين نحو الجزائر. هذا في الوقت الذي اعتقد فيه الكثير من المهاجرين أن الرحلة ستكلف ما بين 2 و3 بسيطة، كما كان الشأن في الأسبوع الماضي (الأسبوع الأخير من أفريل عام 1906)، ولدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أقفل الريفيون عائدين إلى ديارهم، في انتظار انخفاض الأسعار[78].

وبالفعل، أقلت السفينة "هلبتيا" (Helvetia) و"نورما" (Norma) 625 ريفيا بـ 12.5 بسيطة للتذكرة الواحدة. وأشارت جريدة تلغراف الريف، إلى أن هشاشة وضعية الريفيين البادية على وجوههم وملابسهم كان من شأنها أن تحرك الرحمة في القلوب، وجعلت السيد "برناردي" (Bernardi) المعروف في عالم الأعمال، على استعداد لتسهيل سفرهم بتخفيض ثمن تذاكر السفر على متن السفينة التي يملكها[79]. لكن، في الواقع، لم يكن الدافع إنسانيا بقدر ما كان اقتصاديا لعزوف الأهالي عن شراء التذاكر لغلائها. حيث أن الكثير منهم لم يكن يتوفر على ثمن التذكرة فكانوا يلجؤون إلى الاستدانة من غيرهم إلى غاية العودة من الجزائر "(...) بعد أن يحصل كل واحد على نحو خمسة دورو فرنساوية يدخل بها على أهله (...) ومنهم من رجع عليه العدة المذكورة دينها استسلفها أيام سفره بين كرا المراكب ومأكوله ومشروبه"[80]. وبالتالي فإن هذه الفئة لم يكن بمقدورها الحصول على التذكرة بسعر مرتفع، بينما من كانت إمكانياته تسمح بذلك، فلن ينتظر في مليلية أكثر ويُعَجل بالركوب.

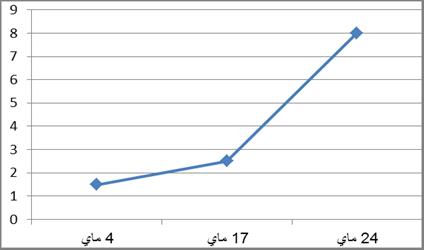

شكل 1: تطور أسعار التذاكر من ميناء مليلية إلى وهران خلال شهر ماي 1906م (بالبسيطة)

Source : « Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 18 de Mayo 1906, nº 1332.

» Embarque de moros«, El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 04 de Mayo de 1906, nº 1321.

« Embarque de moros (noticias)«, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 25 de Mayo 1907,

nº 1648.

يظهر من خلال المبيان الارتفاع الذي عرفته أسعار التذاكر ما بين بداية شهر ماي من سنة 1906م إلى نهايته، مع انخفاض مهم خلال نصفه الأول، رغم أن شهر ماي يعد فترة الذروة بالنسبة للهجرة الموسمية لأهالي الريف إلى الجزائر. وقد يعود هذا إلى شدة المنافسة بين وكلاء السفن الذين فشلوا في التوصل إلى تحديد سعر ثابت للتذاكر[81]. فانخفضت بذلك تذاكر السفر بحرا من ميناء مليلية إلى وهران لإقبال الأهالي عليها، فركب منهم عدد كبير نحو الجزائر[82]. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المنافسة بين وكلاء السفن بلغت أحيانا حدودًا غير معقولة بقيام السماسرة بتخفيض كبير في سعر التذاكر، إلى أن وصل ثمنها بسيطة واحدة ونصف[83]. غير أن بلوغ موسم الهجرة ذروته خلال نهاية شهر ماي، قد أنعش أسعار التذاكر لتلامس 8 بسيطة[84]، بعدما "تداركت الجموع من أهل الريف بأضعاف ما سلف وغصت الطرق في حين أن تفاهم الشركات فيما بينها، يجعل أسعار التذاكر تستقر، خاصة في ظل تزايد الراغبين في المغادرة إلى الجزائر، فبيعت التذاكر في منتصف ماي 1908 بـ 10.5 بسيطة[86]. لكن هذا الانتعاش في الأسعار لم يستمر طويلا، فتوافد سفن جديدة على الميناء أشعل المنافسة، في الوقت الذي رفض فيه الأهالي الركوب وفضلوا الانتظار أملا في تراجع الأسعار بعدما تغيرت شركات النقل[87]. كما دفعت الأسعار المرتفعة للتذاكر بالعديد من الأهالي للعودة إلى ديارهم[88].

كما اختلف أيضا سعر التذاكر من ساعة إلى أخرى، في اليوم الواحد. ففي التاسع من ماي 1913م، تداولت التذاكر بـ 8 بسيطة، وبعد منتصف النهار بدأ ثمنها في الانخفاض، إذ نجح المتأخرون من اقتناء التذاكر بـ 4 أو 5 بسيطة[89].

تيار الهجرة الريفية عبر المسلك البحري: جغرافيتها، أهميتها ووسائلها

مجالات النزوح والتوافد

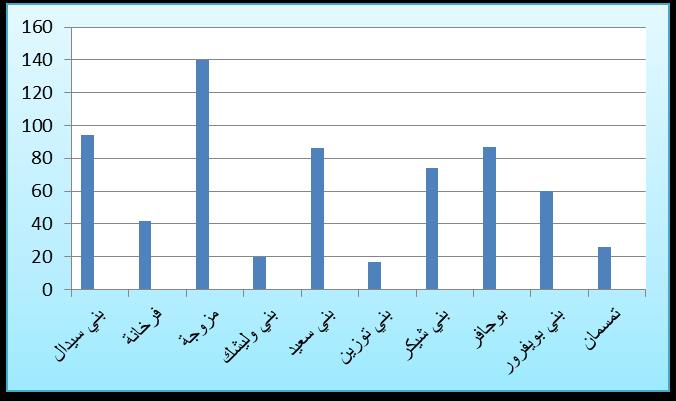

شكل عامل القرب الجغرافي من الثغور المحتلة دورا بارزا في تحديد الأصول القبلية للمهاجرين، فالريفيون الأوائل، الذين هاجروا إلى الجزائر، انطلقوا من قلعية لقربها من ميناء مليلية، حيث تم الإبحار منها إلى وهران[90]. ثم توسعت إلى القبائل الأخرى المجاورة[91]. وهذا ما يمكن أن يتأكد لنا من خلال التركيبة القبلية للأهالي الذين ركبوا في منتصف شهر ماي من سنة 1913 في باخرة "رمونتا" (Ramonita) التي تعود ملكيتها للسيد بن حمو وإخوته، وتشكل ركابها كما هو مبيّن في المبيان أدناه:

شكل 2: عدد المهاجرين حسب أصولهم القبلية من خلال ركاب باخرة (Ramonita) (15 ماي 1913)

Source : « Del Rif à la Argelia: Embarque de moros«, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 16

de Mayo de 1913, nº 3563.

نستشف من خلال هذا المبيان تعدد الأصول القبلية للمهاجرين الريفيين إلى الجزائر، ويظهر أن القرب أو البعد من ميناء مليلية –بوابة الريف على الخارج- كان عاملا متحكما في أهمية هذه الهجرة، فهيمنة قبيلة مزوجة، كما يظهر في المبيان، قد يعود إلى قرب القبيلة من مليلية. بينما كانت قبيلتا بني توزين وبني وليشك بعيدتين عن ميناء مليلية، لذا فضل أهاليها سلوك الطريق البري إلى الجزائر.

كما كانت للإمكانات الاقتصادية للقبائل ولفوفها، دورًا أساسيًّا فيما يتعلق بالأصل القبلي للمهاجرين[92]. حيث تنحدر ثلاثة أرباع (76.7%) من المهاجرين من قبائل بني سعيد، وبني توزين وتفرسيت. ووصل المهاجرون في هذه المناطق إلى 20% من مجموع السكان ما بين سنة 15 و50 سنة. في المقابل، كان المهاجرون من القبائل القريبة من مليلية، كقلعية، وبني بويحي وبني وليشك، وأولاد ستوت ومطالسة، لا يمثلون سوى 3.3% من الذكور في سن العمل، رغم قربها من الجزائر، وهذا قد يكون راجعا إلى وجود مناجم بني بويفرور، التي وفرت فرص عمل إضافية للساكنة[93].

وأشار موليراس إلى أن الغنى النسبي لبعض الأسر يسمح لها بالبقاء في قبائلها وعدم الذهاب إلى وهران بحثا عن العمل. ومع ذلك، فغالبية الأسر تبعث بفرد أو فردين منها للاشتغال لدى المعمرين في الجزائر للعودة إلى قبائلهم وقد كسبوا قدرا من المال يكفي لتغطية نفقات العيش[94].

وعموما، فالمهاجرون القادمون من المناطق التي تتسم بوفرة المياه نسبيا يعمل أهاليها أساسا في المزارع والحقول، بينما أهالي المناطق المنبسطة يفضلون أعمال الحصاد والدرس، وكان القلعيون المتدفقون على ميناء وهران ينشط عدد مهم منهم في أعمال الميكانيك[95]. ويمكن تلخيص الأعمال الأساسية للمهاجرين الريفيين فيما يلي:

- تمسمان: المزارع، الكروم وحرث الأرض؛

- قلعية: حمالة في أرصفة الميناء، عمال البناء والأشغال العمومية؛

- بني توزين: الحصاد والدرس، العمل في الأراضي البور وبعض الحقول؛

- بني سعيد: حراسة الضيعات، عمال البناء وجني العنب؛

- بني وليشك: الاشتغال في الحقول والحصاد والدرس[96].

ويتركز المهاجرون الريفيون في الجزائر في مناطق معينة حسب القبائل[97]، وكانت المناطق الأساسية لاستقرارهم كالتالي[98]:

- تمسمان: الجزائر، البليدة وعين تيموشنت؛

- بني توزين: سكيكدة وتلمسان؛

- بني وليشك: سيدي بلعباس؛

- بني سعيد: أرزيو؛

- قلعية: وهران وتلمسان.

ومن جهة أخرى نشير إلى أن جودة وكدح العمالة الريفية ساعدا على استقرارها في نفس المكان؛ وهكذا نجد أفراد نفس القبيلة سنة بعد أخرى، يشتغلون عند نفس المعمر[99]. وقد سجل التوزاني في رحلته الحجية، اندهاشه للعدد الهائل من الريفيين الذين وجدهم في وهران، لما حل بها في مارس 1929م[100].

تطور حجم الهجرة عبر المسلك البحري

استقطبت الجزائر عددا مهما من المهاجرين الريفيين، ومثلت لهم موردا اقتصاديا إضافيا لتغطية نفقات العيش عند العودة إلى ديارهم. لذا فسنويا كان ينتقل آلاف منهم للاشتغال لدى المعمرين الفرنسيين في الأشغال العمومية، وحرث الحقول، والحصاد وجني العنب، ثم العودة إلى مواطنهم لاستغلال الأرض[101]. ونعرف أن الهجرة الريفية نحو الغرب الجزائري من ميناء مليلية، انطلقت على الأقل منذ عام 1855م، وتزايدت أهميتها في السنوات اللاحقة؛ إذ دخل في سنة 1882، انطلاقا من وهران، 7706 عامل مغربي، ومعظمهم من أبناء الريف، هذا الرقم لا يشمل بالطبع أولئك الذين دخلوا عبر نيمور وأرزيو وباقي موانئ الغرب الجزائري[102]. أما في سنة 1892م، فقد غادر ميناء مليلية حوالي 7000 من الأهالي نحو الجزائر[103]. وهذا ما سجله "بدرو كورو" (Pedro Guarro) حيث أورد أنه في نفس السنة (1892)، دخل إلى مليلية 4364 من الأهالي الذين انتقلوا إلى الجزائر للعمل في الحقول خلال فصل الصيف[104].

وقد اتسعت دائرة الهجرة بعد إنشاء خط بحري يربط مليلية بوهران، فعدد المهاجرين خلال السنوات العادية كان يقدر بحوالي 35% من إجمالي الذكور، لكن هذه النسبة لا تستقر على حال، إذ تعرف تغيرات حسب طبيعة الموسم الفلاحي، بحيث يصل إلى 45% أحيانا. ولا ترتبط هذه النسبة بحجم العمل في الجزائر[105] بقدر ما ترتبط بنوعية المحصول الزراعي في الريف[106]. ففي منطقة قلعية بقبائلها الخمس، والتي كان يتراوح عدد سكانها بين 55 ألفا إلى 65 ألف نسمة، يتجه ما بين 6 إلى 8 ألاف رجل سنويا للحصاد في الجزائر، فيستقل البعض السفن من مليلية، ويتجه الباقي راجِلين عبر كبدانة[107]. وكان الطريق البحري بين مليلية ووهران يستوعب ما بين 25% إلى 35% من مجموع المهاجرين الريفيين[108].

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي قدمتها مختلف المصادر هي تقريبية؛ فقد ذكر "لوي مليو" (L. Milliot) في سنة 1933، أنه من الصعب حصر الحجم الحقيقي لهذه الهجرة، لكون الفرد الواحد قد يقوم بأكثر من رحلة في السنة. هذا، وإن كانت البيانات التي تقدمها شركات النقل البحري أكثر دقة، لعدم خضوع المسلك البري للمراقبة على جميع المنافذ، فيتمكن الأهالي من الإفلات من المراقبة[109].

وكانت المغادرة من الريف تتم على مدار السنة[110]، وبالخصوص خلال شهر ماي؛ إذ يبحر خلال هذا الشهر فقط من مليلية في اتجاه الجزائر ما بين 15 و20 ألف ريفي، إضافة إلى أولئك الذين ينطلقون من النكور[111] وبادس[112]. فمثلا في 4 ماي من سنة 1906، انطلقت باخرة "هلبتيا" من مليلية وعلى متنها 500 ريفي نحو الجزائر[113]. وفي الأسبوع الموالي تمكنت الباخرتان "هلبتيا" و"نورما" من نقل 625 ريفي[114]. وفي نفس الفترة من السنة الموالية -10 ماي 1907- ركب المئات من الريفيين في اتجاه الجزائر[115]. وأسبوعا بعد ذلك، نقلت على متن البواخر التالية "هلبتيا" و"سودان" و"مرني"(Marne)، حوالي 1300 ريفي[116].

واختلفت أهمية هذه الهجرة من سنة لأخرى، فقد شهدت سنة 1908 انخفاضا كبيرا، وإن كانت ذروتها سجلت في منتصف ماي حيث توافد عدد كبير من أهالي القبائل المجاورة لمليلية، على وكلاء البواخر التالية: "أسونيا" (Aussounia) و"إمير" (Emire) و"فوريا" (Foria)، التي نقلت 3600 ريفي[117]. ورغم هذا الرقم المهم، فالإحصائيات تشير إلى انخفاض كبير للمهاجرين في سنة 1908 مقارنة مع السنوات السابقة، فإلى حدود نهاية ماي، لم يتجاوز عددهم 7000 مهاجر، بينما في السنوات السابقة وصل إلى حوالي 15.000. هنا تجدر الإشارة إلى أنه خلال فصل الشتاء لم يتجاوز عدد القاصدين من أهالي الريف الجزائر 200 فرد في المتوسط كل أسبوع. كما نسجل بأن الموسم الفلاحي الجيد في الريف كان يدفع بأغلب الأهالي إلى البقاء في مجال قبائلهم، إضافة إلى فرص العمل التي أحدثتها شركة المناجم في الريف بعد الشروع في استغلالها[118].

غير أن سوء الموسم الفلاحي في الريف في السنة الموالية (1909) انعكس على أهمية المهاجرين إلى الجزائر[119]، نظرا لسيادة الفقر والبؤس في الريف. وفي هذا الصدد سجلت صحيفة تلغراف الريف الصادرة في مليلية، أن في: "يوم الخميس الجاري تواردت علينا حمول من أهل الريف فامتلأت المساحات الفسيحة وتراكمت الزقاق ووقع الازدحام على الركوب في الباخرة التي تنقلهم إلى وهران، حيث ينتشرون في الأصقاع الجزائرية (...) أحصي عدد من ركب أمس أمسه فوجد ألفان بعد أن رجع من المركب عدد لم يحملهم لضيقه"[120]. ونفس الأمر تكرر في سنة 1913، حيث انطلقت الهجرة الموسمية مبكرا، إذ منذ شهر يناير بدأ الريفيون الراغبون في الهجرة يتوافدون على مليلية، لتصل إلى الذروة في شهر ماي.

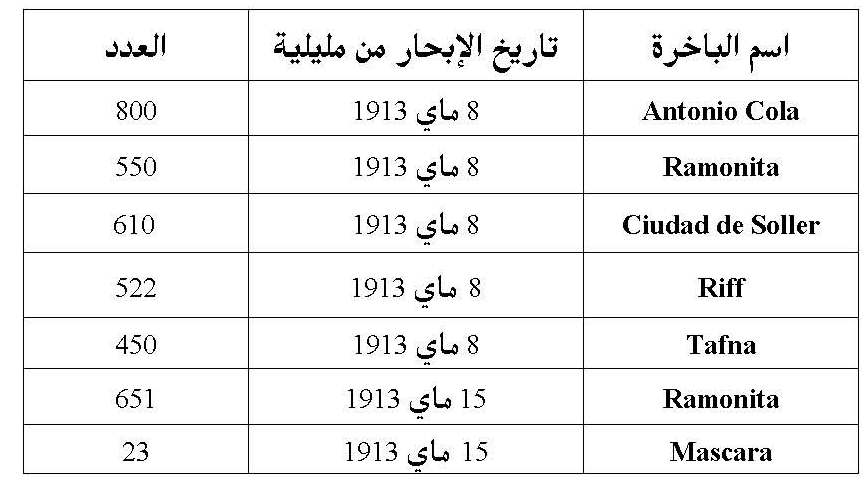

جدول 1: عدد المهاجرين الريفيين المتجهين إلى وهران عبر مليلية خلال منتصف ماي 1913م

Source :« Embarque de moros a la Argelia », in

El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 09 de Mayo de 1913, nº 3556.

« Del Rif à la Argelia: Embarque de moros », in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 16 de Mayo de 1913, nº 3563.

هكذا اصطف عدد معتبر من الأهالي الوافدين على مليلية أمام وكالات "بن حمو" و"سانتا مريا" و"سلامة"، من أجل الظفر بالتذاكر للإبحار[121]. فقد كان شهر ماي يمثل الفترة المثالية للراغبين في الهجرة نحو الغرب الجزائري.

سوف تتراجع هذه الأهمية في السنة الموالية، نظرا للموسم الفلاحي الجيد في الريف، إلا أن ذلك لم يدم طويلا ليبدأ آلاف الريفيين في التوجه نحو الجزائر، في سنة 1915م، لقلة المحاصيل الفلاحية. وهو ما أنعش نشاط الشركات الملاحية، فتقاطرت البواخر على الحصون، وحملت الباخرة "منهير" (Menhir) يوم 6 ماي، 234ريفيا، وباخرة "الريف" القادمة من النكور التي توقفت في مليلية، حملت 622 من الأهالي[122]. أسبوعا بعد ذلك، توافدت الباخرتان "فرمان"(Faraman) و"منهير" القادمتان من النكور، وكانتا محملتين بـ 980 من الأهالي. كما وصلت بواخر أخرى مثل "الريف" و(Rene Achague)، وباخرة "هسكنا" (Hescana) القادمة من مالڤة. ووصل عدد الأهالي الذين ركبوا زوال يوم 13 ماي إلى حوالي 2500، بينما الذين اتجهوا برا قدروا بـ 3000 مهاجر[123]. ونشير إلى أن الهجرة ظلت مرتفعة، من أجل تأمين المال لتغطية نفقات العيش نتيجة الظروف الصعبة في الريف[124].

كما أن ارتفاع المحاصيل الزراعية في الجزائر وقلة السواعد البشرية، جعل الغرفة الفلاحية في وهران تقوم بتكليف لجنة لدراسة سبل تعزيز وصول العمال المغاربة إلى ضيعات المعمرين. ومما خلصت إليه هذه اللجنة، أنه سيتم جلب العَمَالة الريفية باعتماد السفن انطلاقا من مليلية والنكور وبادس، من أجل تأمين وصولهم قبل موسم الحصاد، ليتم توزيع هؤلاء العمال على الضيعات الفلاحية في محافظة وهران. أما ما يتعلق بالأجر فسيكون إما يوميا أو بالهكتار. كما دعت هذه اللجنة أيضا، إلى تسهيل وصول المغاربة دون جواز سفر، والاقتصار فقط على منح بطاقة هوية، فضلا عن إمكانية تغيير النقود في المؤسسات المصرفية المختلفة في وهران[125]. ولا شك أن مثل هذه الاجراءات التحفيزية ستعمل على اتساع دائرة الهجرة الريفية.

كما تحكمت أيضا العوامل السياسية والعسكرية في أهمية الهجرة الريفية انطلاقا من الحصون؛ فالعمليات العسكرية التي شنتها إسبانيا للسيطرة الشاملة على الريف (1924-1926) تسببت في انخفاض عدد العمال الريفيين المتجهين إلى الجزائر، فواجه المعمرون في وهران صعوبات بسبب نقص اليد العاملة[126]. لكن بعد إحكام السيطرة التامة على الريف انتعشت الهجرة وعادت إلى عهدها السابق، فحسب "لوي مليو" فإن حوالي ربع إجماليّ سكان بعض قبائل الريف في الثلاثينات كانوا مرغمين على التنقل إلى الجزائر لتأمين حاجياتهم[127].

هذا، وتشير الإحصائيات أن عدد الذين دخلوا ميناء وهران سنة 1930 قُدر بحوالي 5500، ليرتفع العدد إلى 15400 في سنة 1931م، بينما انخفض في السنة الموالية إلى ما يقارب 11.300 مهاجرٍ[128].

وشكلت ثلاثينات القرن العشرين فترة الذروة بالنسبة للهجرة الريفية نحو الجزائر[129] نظرا لتلاحق موجات الجفاف والمجاعة، في ظل عجز الاستعمار الإسباني على خلق البنيات الاقتصادية وتطويرها في منطقة نفوذه لجعلها قادرة على إحداث الظروف الملائمة لعملية التراكم الرأسمالي وضمان دخل المزارعين، وتحقيق الاكتفاء[130]. لذا ازدادت الهجرة أهمية مع تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الريف نتيجة الاستيطان الزراعي الإسباني الذي حرم العديد من الفلاحين من استغلال أراضيهم، وعجزه في خلق فرص العمل، وكذلك تراجع حرفهم أمام غزو السلع الأجنبية أسواق المنطقة[131].

وباختصار، يمكن اعتبار الهجرة الموسمية لأهالي الريف نتيجة لفائض الطاقة البشرية، بالإضافة إلى أن بيع قوة عملهم للمعمرين في الغرب الجزائري كان يوفر لهم الموارد المالية عند العودة لإكمال الاقتصاد البدائي المحلي[132].

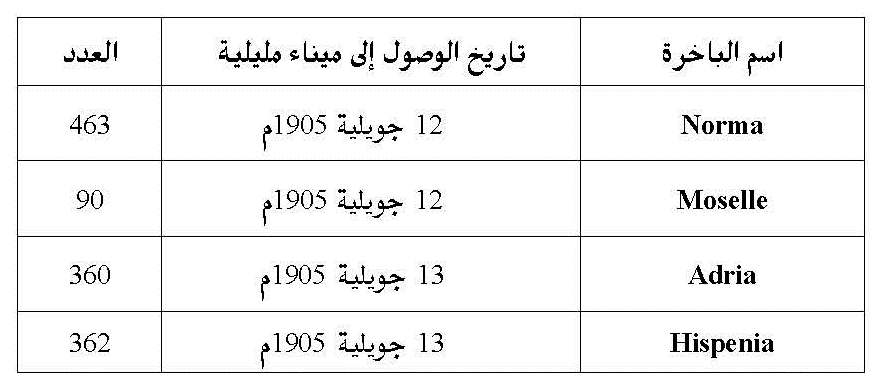

ويبدأ موسم عودة الريفيين إلى قبائلهم في أواخر جوان مع انطلاق موسم الحصاد في الريف بعد ادخارهم بعض المال من جني المحاصيل في الجزائر[133]، لتصل العودة إلى أوجها خلال منتصف جويلية، فتتقاطر البواخر المحملة بالريفيين على ميناء مليلية. وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

جدول 2: عدد الريفيين العائدين عبر ميناء مليلية في منتصف جويلية 1905م

Source : « Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 13 de Julio 1905, nº 1107.

« Desembarque de moros », in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 14 de Julio 1905, nº 1108

وغالبا ما كان عدد الأهالي ممن يستعملون هذا الطريق في الإياب أكبر منه في الذهاب، نظرا لتوفر السيولة المالية بعد موسم من العمل الشاق، وكذا لمخاطر التعرض للصوصية في الطريق البري. فكانت البواخر تتوقف في مليلية لإنزال أهالي الريف الشرقي، ثم تتابع سيرها إلى جزيرة النكور لإنزال أهالي الريف الأوسط. ويبين الجدول الموالي عدد المهاجرين الذين تم إنزالهم سنة 1908 في ميناء مليلية وجزيرة النكور:

جدول 3: عدد الريفيين العائدين عبر ميناء مليلية وجزيرة النكور خلال شهر جويلية 1908م

Source : « Regreso de moros «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 08 de julio de 1908, nº 1984.

» Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 16 de julio de 1908, nº 1991.

» Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 22 de julio de 1908, nº 1997.

» Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 26 de julio de 1908, nº 2000.

كما تحكم في اختيار الأهالي للمسلك البحري أثناء العودة عوامل أخرى، منها ما هو متصل بالأحداث السياسية والعسكرية، كما هو الشأن بالنسبة للأحداث التي شهدتها قبائل قلعية خلال سنة 1909م، التي ألقت بطلالها على أهمية العودة انطلاقا من مليلية. فقد أشار الجنرال اليوطي المكلف بالمنطقة الحدودية المغربية-الجزائرية في مراسلة له إلى وزير خارجية بلاده، إلى أن أغلب المهاجرين عادوا إلى مواطنهم برا عبر عمالة وجدة، بعدما مانع الإسبان استقبالهم في ميناء مليلية[134] لدورهم في المقاومة إذ وظف أغلبهم مدخراتهم في شراء البنادق من الغرب الجزائري[135]. كما كان لسيادة الأمن بين الجزائر والريف دور في اختيار الأغلبية الطريق البري[136].

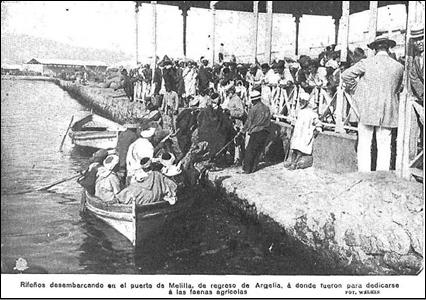

صورة 1: عودة المهاجرين الريفيين من الجزائر

Source : in « Revista Nuevo Mundo », 18 de julio de 1912, p. 12.

وكان تيار آخر للهجرة الموسمية ينطلق مع نهاية موسم الحصاد في الريف، فقد سجلت تلغراف الريف، في عددها ليوم 20 أوت 1903م، ركوب المئات من الريفيين على متن باخرة "تيل" (Tell) و"نورما" للاتجاه نحو الجزائر لجمع محاصيل العنب[137]. وفي نفس الاتجاه ركب في يوم 24 أوت من نفس السنة 727 ريفي[138]. وعموما، "كان التوزيع العام الفلاحي ملائما جدا للمهاجرين، نظرا لتزامن فترات ذروة النشاط الفلاحي بالجزائر مع فترات الراحة النسبية، (...) حيث يتم جني العنب والخرشف في الجزائر، ثم موسم الحصاد ما بين أواخر فصل الربيع وأوائل الصيف، أي قبل موسم الحصاد في الريف بما لا يقل عن شهر"[139]. وكانت العودة المكثفة تصادف فترات الحصاد في الريف، وتصل إلى ذروتها في عيد الأضحى لإحياء سنة العيد[140]. وبذلك كانت الهجرة تتزامن مع فترات انخفاض النشاط الزراعي في الريف، علما بأنها تكون ضعيفة خلال موسم الحصاد وأثناء الحرث، لكنها تتضاعف في بقية السنة[141].

عموما، نسجل بأنه مع توالي العقود، بدأت الهجرة الريفية تعرف تحولات مهمة على المستوى العددي، فقد ارتفع عدد المهاجرين بشكل ملموس، انطلاقا من سنوات الأربعينيات من القرن الماضي، وأصبح المهاجرون يستقرون بشكل دائم في الجزائر، عوض الهجرة الموسمية[142].

من "الفلايك" الريفية إلى شركات الملاحة العالمية

إن توفر أهالي الريف على "الفلايك"، التي قامت بدور المساحلة بين ساحل الريف والغرب الجزائري، وظفت أيضا في نقل المهاجرين الريفيين من وإلى الجزائر. وكانت القوارب الريفية التي تتجه إلى وهران ترسو للاستراحة في نيمور، لضعف قدرتها على تحمل رحلة طويلة ومواجهة الأمواج العاتية[143]. وبذلك "استأثرت مقاطعة وهران بأكبر موجة من المهاجرين، بفضل تزايد عدد القوارب الريفية المترددة خلسة على سواحلها، كمرفإ نمور وغيرها من النقط البحرية القريبة، الشيء الذي يؤشر على تحول نوعي في وظيفتها الأساسية، فبعدما كانت تكاد تقتصر على تجارة المساحلة، أضحى دورها الرئيسي نقل المهاجرين الريفيين"[144].

وفي هذا الإطار، نفهم من رسالة مخزنية جوابية موجهة بتاريخ 27 جويلية 1884 إلى كبير المحلة بقصبة جنادة على حدود مليلية، أن المراكب التي كانت تنقل العمال الريفيين العائدين من الجزائر تعود ملكيتها إلى الريفيين[145].

ولعل مزاوجة نشاط هذه "الفلايك" بين نقل المهاجرين والتهريب جعل المخزن يصدر أوامره إلى رجاله في الريف لتشديد الحراسة على السواحل. وفي هذا الصدد، وجه المخزن تحذيرا إلى قائد قبيلة كبدانة يدعوه إلى اليقظة والحذر وضبط الحراسة الساحلية بجعل المشرفين عليها من أهل الجد والنجدة[146].

هكذا تكلفت القوارب الريفية بنقل المهاجرين من ساحل الريف إلى الغرب الجزائري، غير أن هزيمة الجيش المغربي في معركة تطوان (1859-1860)، والضغوط الأوربية على المخزن، أدخلت جملة من التغييرات على ملاحة القوارب الريفية في ساحل المتوسط بانتزاع الإسبان تنازلات عدة من المخزن فيما يتصل بحرية ملاحة القوارب الريفية. فقد نص الفصل الخامس والعشرون من الاتفاقية المغربية–الإسبانية، لسنة 1861م على ما يلي: "اتفق الطرفان المتعاهدان، اجتنابا لكل مضرة يمكن وقوعها من كل تحرك حر للقوارب الريفية، على أن لا يقوم رياس تلك القوارب أو ملاكها بأي سفر، إلا بعد أن يحصلوا على رخصة من حكام المواقع الإسبانية بالبحر المتوسط، أو من القناصل الإسبانيين إذا كانوا يسكنون في موانئ يقيم بها أولئك القناصل، وتعطى لهم وثائق السفر في البحر مجانا، ويستعملونها كرخص لسفر مشروع"[147].

وبفضل هذه الإجراءات، تم تقييد تحرك "فلايك" أهل الريف، فاختلت موازين القوى في سواحل الريف لصالح إسبانيا؛ وأضحت قواربهم عاجزة عن الإبحار دُونَ التصريح الذي تمنحه السلطات الإسبانية في الثغور[148]. وتزايد تضييق المخزن على "فلايك" أهل الريف بقرار مصادرتها[149]، وذلك بإصدار الأمر إلى "رئيس البابور التركي، بجر جميع الفلائك التي يعثر عليها بمياه الكوشطة الريفية"[150].

وقد كان لهذه الإجراءات، دورٌ فعالٌ في تحجيم حركة "الفلائك" الريفية نحو الغرب الجزائري، فتحول الثقل نحو الحصون الإسبانية التي أصبحت منفذ الريفيين نحو الخارج. وفي هذا الصدد، أقدمت السلطات الإسبانية بفتح ميناء مليلية في وجه المهاجرين الريفيين المتجهين نحو الجزائر، علاوة على خط بحري يربط بين ميناء مليلية ووهران. ومما لاشك فيه أن هذا الإجراء، ساهم في توطيد تيار الهجرة انطلاقا من الحصون، التي شهدت زيادة ملحوظة، من خلال عدم كفاية القوارب الريفية، لذا تم الاستعانة بالسفن الإسبانية ذات السعة الكبيرة، ودخلت منذ 1861 سفن أخرى من جنسيات مختلفة، خاصة الإيطالية منها[151].

وأمام تحجيم تحرك "الفلائك" الريفية وتزايد أهمية المهاجرين، اقتحمت مجموعة من شركات الملاحة هذه السوق الخصبة، مع العقد الأخير من القرن التاسع عشر، بالربط البحري بين مليلية ووهران، بعد عام 1892م[152]. فبدأت سفن تابعة لشركات نقل ملاحية مختلفة، وبالخصوص الفرنسية والإسبانية والإيطالية تبحر بين هذا الجيب وموانئ غرب الجزائر[153]. ومن أبرز شركات النقل الملاحية الفرنسية، نجد: (Oser)، و(Touache)، و(Castanié)[154]، و"أرتواس"، التي كانت مخصصة لنقل العمال في الجزائر[155]، ونافست هذه البواخر بشدة نظيرتها الإسبانية[156].

وكان لمختلف شركات الملاحة وكلاء في الحصون الإسبانية المحتلة في شمال المغرب، ففي ميناء مليلية كان بن حمو وإخوانه وكيلا للبواخر "رومنتا" و"سوير" و"الريف". بينما كانت "س. مريا" وكيلة للباخرة "أنتونيو كولا"، أما أرملة سلامة فقد كانت وكيلة لباخرة "تافنا"[157].

وقد رست في ميناء مليلية، في شهر أوت من سنة 1905 السفن التالية[158]:

- Zenith de Port-Say

- Norma de Oran

- Emir de Malaga

- Moselle de Marsella

- Sevilla de Chafarinas.

وكانت هذه البواخر تقوم برحلة واحدة أسبوعيا في المعدل، فمثلا غادرت بواخر "نورما" و"إمير" و"أرباد-سنتيف" (Arpad-Centif) ميناء مليلية في 7 ماي 1903م نحو الجزائر وعلى متنها 6000 ريفيّ[159]. وبعد أسبوع، قامت تقريبا نفس البواخر برحلة ثانية، فركب على متن "نورما" و"تيل" على التوالي 1126 و475 ريفيا[160].

صورة 2: ركوب المهاجرين الريفيين من ميناء مليلية نحو الجزائر

Source : Diez Sánchez, J. (2009), « Personajes e Instituciones en la historia del puerto de Melilla »,

En: EL puerto de Melilla: una obra centenaria con un pasado milenario. edición a cargo de Antonio Bravo Niento y Juan Antonio Bellver Garrido, eds. Autoridad Portuaria de Melilla, imp. Monterreina Melilla, p. 279.

وكانت بعض هذه البواخر تقوم بالرحلة مباشرة من مليلية إلى وهران، بينما تنطلق أخرى من النكور وبادس، ثم تتوقف في ميناء مليلية لتتابع سيرها إلى وهران[161]. ونفس الشيء بالنسبة للباخرة "إسبانيا" التي قَدِمَت من النكور ودخلت ميناء مليلية في 21 ماي 1909 وعلى متنها 233 ريفيًا، لنقلهم إلى وهران[162]. كما توقفت باخرة "الريف" القادمة من النكور في مليلية في 6 من ماي 1915م[163]. أسبوعا بعد ذلك، توافدت على ميناء مليلية باخرة "فرمان" و"منهير" قادمتان من النكور في اتجاه الجزائر[164]. وعلى متن نفس البواخر كانت تتم رحلة العودة[165]. وهنا لابد من الإشارة إلى أن أرباح شركات الملاحة كانت تتوقف على عدد المسافرين[166].

خاتـمـة

إن السيطرة الفرنسية على الجزائر، في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، قد أثر على العلاقات بين المجتمعات المغاربية، وفسح المجال لعلاقات مختلفة تحكمت فيها ميكانيزمات جديدة. وقد عملت قبائل الريف في ظل هذه المتغيرات على الارتباط بالغرب الجزائري الذي استوعب الآلاف من اليد العاملة الريفية. وأثارت الهجرة الموسمية الريفية عبر المسلك البحري مواقف متباينة من قبل القوى الإمبريالية (فرنسا وإسبانيا)، التي تحكمت فيها مصالحها الاستراتيجية والظرفية في المنطقة.

وإذا كانت الهجرة الريفية إلى الجزائر انطلقت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، فإن استعمال أهالي الريف للطريق البحري انطلاقا من ميناء مليلية المحتلة كان متأخرا مقارنة مع المسلك البري. وكان اختيارهم للإبحار إلى الغرب الجزائري من أجل تفادي مخاطر الطريق البري، وهو ما لم يتحقق في الغالب نظرا للظروف الصعبة التي كانت تحيط بالرحلات البحرية. فقد عانى المهاجرون من جشع شركات الملاحة الأوربية التي استغلت وضعهم، سواء من خلال أسعار التذاكر المرتفعة خاصة في أوقات الذروة، أو من خلال تكديسهم في البواخر دون أدنى شروط الراحة والسلامة الصحية، مما جعلهم عرضة للأمراض والأوبئة الفتاكة.

ونظرا لأهمية ميناء مليلية في الريف، الذي ساهم في انفتاح المنطقة على الخارج، فقد كانت القبائل القريبة من الثغر المحتل هي الأكثر إقبالا على المسلك البحري للهجرة الموسمية نحو الغرب الجزائري. علمًا بأن عدد المهاجرين الريفيين الذين كانوا ينتقلون موسميا إلى الجزائر لم يكن قارّا؛ إذ تحكمت فيه ظروف عدة أهمها العوامل الطبيعية (الجفاف). كما يصعب حصر عددهم في أرقام مضبوطة، لكون مهاجر واحد يمكن أن يقوم بأكثر من رحلة خلال السنة.

وكيفما كان الأمر، فإن انفتاح الريف على البحر الأبيض المتوسط، قد ساهم في تسهيل تنقل أفواج الريفيين نحو الغرب الجزائري، وما فتئ أن تزايدت أهمية هذا التيار بعد توافد شركات الملاحة العالمية على موانئ الثغور المحتلة في شمال المغرب، للأرباح الطائلة التي كانت تحققها، بفضل أهمية التحركات البشرية ما بين الريف والغرب الجزائري. كما أن كثافة هذه الهجرة الموسمية التي تحولت أحيانا إلى استقرار نهائي، أثرت تأثيرًا كبيرًا في أوضاع الريف، لما أحدثته فيه من تحولات ثقافية واجتماعية واقتصادية.

إجمالا، اتخذت الهجرة الريفية نحو الجزائر طرقا مختلفة، كما كان لها أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية، غير أن نهاية الاستعمار الفرنسي في الجزائر سيحول تيار الهجرة الريفية نحو أوربا بقطع البحر الأبيض المتوسط طولا. مما يبين مدى مساهمة البحر الأبيض المتوسط في انفتاح الريف على الخارج من خلال ظاهرة الهجرة، بغض النظر عن السياقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تمت فيها، ولاشك أن فهم واستيعاب حركة الهجرة نحو الجزائر تساعدنا على فهم تيارات الهجرة التي انطلقت خلال النصف الثاني من ق 20م نحو أوربا الغربية، والتي تعتبر بشكل أو بآخر استمرارًا للتيار الأول.

البيبليوغرافيا

الأرصدة الوثائقية

- الخزانة العامة بتطوان -المغرب

رسالة من السلطان مولاي عبد العزيز إلى القايد إدريس بن يعيش، بتاريخ 17 صفر 1317هـ/ 27 جوان 1899م، خ. ع. تطوان، مح. 17/85.

رسالة من الصدر الأعظم احمد بن موسى إلى النائب الحاج محمد بن العربي الطريس، بتاريخ 25 رجب 1316هـ/ 9 ديسمبر 1898م، خ. ع. تطوان، مح. 25/17.

- الأرشيف العام للإدارة بألكلا ذي هينارس- إسبانيا

(A.G. A. Alcalá de Henares)

El consul de España en Oran Carlos de Tejada al Capitán General de Melilla, Oran 23 de Septiembre de 1911, A.G.A, África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 137.

El consul de España en Oran Carlos de Tejada al Ministro de Estado, Oran 20 de Septiembre de 1911, A.G.A, África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 137.

El Encargado de Negocio de Agencia Consulado General de Cerdeña en Marruecos al Encargado de Negocios de España en Marruecos, Dirección política, despacho nº 56, Tánger 13 de Agosto de 1854, A.G.A, África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 204.

الوثائق المطبوعة

Affaires du Maroc (1908 – 1910), documents diplomatiques, Ministère des Affaires Etrangères, Imprimerie nationale, Paris.

الوثائق، (1977)، ع. 4، الرباط، منشورات مديرية الوثائق الملكية، المطبعة الملكية.

المصادر والمراجع العربية

عزيزة، ميمون (2015)، "هجرة أهل الريف إلى الجزائر بين قساوة الطبيعة وعنف الاستعمار (1856-1856)، العنف في تاريخ المغرب، منشورات ملتقى الطرق، ص. 13-23.

أونيا، محمد (1998)، "مفهوم الريف المغربي"، مجلة حوليات الريف، الحسيمة، ع. 1، ص. 14-44.

أونيا، محمد (2014)، "رسائل مخزنية حول حركة الهجرة والتهريب بين سواحل الريف والجزائر سنة 1301هـ/1884م"، الريف وإشكالية التنمية، الرباط، منشورات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ص. 171-180.

بوهادي، بوبكر (2002)، المغرب والحرب الأهلية الإسبانية، أطروحة دكتوراه الدولة في التاريخ، كلية الآداب الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ج. 1، (مرقونة).

الزروالي، علال (1999)، "الوضعية الديمغرافية والبحث عن التوازن بالريف الشرقي قبل الاستقلال"، مجلة كنانيش، ع. 1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، صيف خريف، ص. 195-208.

الشابي، مصطفى (1995)، النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة فضالة، المحمدية، ط. 1.

الشلوشي، ادريس (2012)، الجزر المغربية المتوسطية ( بادس، النكور، جزر ملوية، البرهان، ثاورة) الغزو والمقاومة 1799-1912، دار القلم، الرباط، ط. 1.

صوفيا، مايا (1988)، "الهجرات المتوسطية وأثرها في تكوين أوربا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين"، الهجرة المتوسطية بين الأمس واليوم، منشورات جامعة الشريف الإدريسي المفتوحة، الدورة الأولى، ص. 117-126.

الفكيكي، حسن (1997)، المقاومة المغربية للوجود الإسباني بمليلية (1697-1859م)، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، ط. 1، مطبعة النجاح، الدار البيضاء.

مزيان، أحمد (1999)، "جوانب من مخلفات التوسع الفرنسي على سكان الحدود قبل المرحلة الاستعمارية"، المجالات الحدودية في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجيدة، الدار البيضاء، ص.63-71.

موليراس، أوجيست (2007)، المغرب المجهول: اكتشاف الريف، ترجمة وتقديم: عز الدين الخطابي، الدار البيضاء، منشورات تيفراز، ج. 1.

هارت، مونتكمري دافيد (2007)، آيث ورياغل: قبيلة من الريف المغربي دراسة اثنوغرافية وتاريخية، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد أونيا وآخرون، هولندا، منشورات صوت الديمقراطيين المغاربة في هولندا، ج. 1.

المصادر والمراجع الاجنبية

Aziza, M. (1992), » Contribución al estudio de la emigración rifeña a Argelia (1852-1956) «, Aldaba, nº 19, Melilla.

Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña frente al protectorado español de Marruecos (1912-1956), Barcelona, Eds. Bellaterra.

Becker, J. (1915), Historia de Marruecos (Apuntes para la Historia de la penetración europea, y principalmente de la española, en el Norte de África), Madrid, Eds. Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratez, t. 1.

Benjelloun, A. (1995), Fragments d’histoire du Rif oriental et notamment des Beni Said dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Al Maarif al jadida, Rabat.

Berges, P. (1982), Le Maroc espagnol de 1926 à 1940, Thèse d’histoire, Université d’Aix-en-Provence. (Inédit).

Caillé, J. (1951), Charles Jagerschmidt : chargé d’affaires de France au Maroc (1820–1894), Paris, Publications de l’Institut des hautes-études marocaines.

Déchaud, É. (1908), »L’Espagne au Maroc: Melilla et les présides « (2ème partie), Bulletin de la Société de Géographie Commerciale de Paris, t. XXX, nº 1, Janvier.

Diez Sánchez, J. (2009), » Personajes e Instituciones en la historia del puerto de Melilla «, En : EL puerto de Melilla : una obra centenaria con un pasado milenario edición a cargo de Antonio Bravo Niento y Juan Antonio Bellver Garrido, eds. Autoridad Portuaria de Melilla, imp. Monterreina, Melilla.

Duveyrier, H. (1894), » La última parte desconocida del litoraldel Mediterráneo «, (1894), Revista de Geografía Comercial, nº 125-128, Madrid, Año X, Enero-Abril.

Et-Tabyi, (Maldonado Vàzquez, E.), (1955), Retazos de historia marroquí, Tetuán, Publicación de Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe.

Fernández de castro y Pedrera, R. (1911), El RIF: Los territorios de Gelaía y Quebdana, Málaga, Imp. Zambrana Hermanos.

Guarro y González, P. (1894), » El Rif comercial «, Revista de Geografía Comercial, nº 133-134, Madrid, Año X, Septiembre-Octubre.

Llanos Alcaraz, A. (1994), La campaña de Melilla de 1893-1894, Málaga, Estudio preliminar de Francisco Saro Garandillas.

Maldonado Vázquez, E. (1952), El Rogui, Tetuán, Eds. Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe.

Morales De Gabriel, (1992), Datos para la historia de Melilla (1497-1907), Granada, Publicación del Centro asociado UNED de Melilla.

Navarro, V.-P. (1985), Conflictividad social y revuelta política en Zaragoza (1854-1856), Ed. Diputación General de Aragón, Zaragoza.

Ounia, M. (1994), Les Boqqouia : contribution à l’étude de l’histoire sociale du Rif précolonial (1860 – 1912), Thèse de doctorat en histoire d’Outre-Mer, Université de Provence Aix- Marseille 1 Centre d’Aix, (Inédit).

Pastor Garrigues, F.-M. (2005), España y la apertura de la cuestión marroquí (1897-1904), Tesis doctoral, Universitat de Valencia Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Contemporánea.

Perez Benedicto, F. (1959), Trabajadores rifeños en Argelia, Conferencias desarrollas en Academia de Interventores, 1948-1949, Tetuán.

Sakrouhi, A. (1981/1982), La logique économique paysanne et la logique du capital: étude de la dynamique sociale dans une région «Périphérique» Cas du Rif de 1860 à 1980, Thèse de doctorat de 3ème cycle Univ. des Sciences Sociales de Toulouse I, (Inédit).

Tomas Pérez, V. (1943), La economía marroquí; aportación al estudio de la economía marroquí referida especialmente a las zonas españolas, Barcelona, Eds. Boch.

Vilar, J.-B. (1975), » El futuro del Rif visto por un colono español residente en Oran (1866) «, Cuadernos de la Biblioteca española de Tetuán, nº 12, Diciembre.

Vilar, J.-B. (1985), » Los orígenes de la inmigración laboral marroquí en la Argelia francesa«, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, vol. 6.

Vilar, J.-B., y Navarro, J.-M. (1987), » Melilla en las emigraciones rifeñas a la Argelia siglo XIX «, España y el Norte de África: bases históricas de una relación fundamental: aportaciones sobre Melilla, Vol. 2.

يومية تلغراف الريف

القسم العربي

"المروك يقطع الشعوب الهايلة إلى وهران"، تلغراف الريف، مليلية، 13 ماي 1909، ع. 2250.

"المروك ببادس"، تلغراف الريف، مليلية،21 ماي 1908، عدد 1916.

"أهل الريف لوهران"، تلغراف الريف، مليلية، 31 ماي 1909، ع. 2252.

"الأرياف إلى وهران"، تلغراف الريف، مليلية، 9 ماي 1909، ع.2247.

القسم الإسباني

« El embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 29 de Mayo 1908, nº 1953.

« Embarque de moros« , in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 15 de Mayo 1908, nº 1941.

» A la siega : embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 14 de Mayo de 1905, nº 9311.

« A los navegantes rifeños: protección al comercio «, in El Telegramadel Rif, Melilla, Año V, 8 de Junio 1906, nº 1349.

« Del Rif à la Argelia: Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 16 de Mayo de 1913, nº 3563.

« Desembarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 14 de Julio 1905, nº 1108.

« El embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 29 de Mayo 1908, nº 1953.

« Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 25 de Mayo 1907, nº 1648.

Embarque de moros (noticias) «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 11 de Mayo 1907, nº 1636.

Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 19 de Mayo 1907, nº 1643.

Embarque de moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 09 de Mayo de 1913, nº 3556.

Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 08 de Mayo de 1903, nº 414.

« Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 14 de Mayo de 1903, nº 420

« Embarque de moros », in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 04 de Mayo de 1906", nº 1321.

» Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 05 de Mayo de 1906, nº 1322.

« Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 18 de Mayo 1906, nº 1332.

« Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 27 de Abril 1906, nº 1314

« Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 15 de Mayo 1908, nº 1941.

« Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 23 de Mayo 1908, nº 1947.

« Embarque de moros «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año VIII, 22 de Mayo de 1909, nº 2248.

« La Cosecha en el Rif «, in El Telegrama del Rif, Melilla, 19 de Agusto 1916, nº 9769

« La emigración a Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 17 de Mayo 1908, nº 1943.

« Lo que se hace en Argelia para llevar trabajadores moros «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año XVIII, 30 de Mayo de 1919, nº 6719

« Moros à Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 14 de Enero de 1913, nº 3443.

« Moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 21 de Agusto de 1903, nº 495.

» Moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 12 de Mayo 1906, nº 1328.

« Moros à la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XIV, 07 de Mayo de 1915, nº 9304.

« Moros que regresan «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XIV, 25 de Junio de 1915, nº 9353.

« Movimiento maritime «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 25 de Agosto 1905, nº 1141.

« Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 16 de Julio de 1903, nº 463.

« Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año III, 02 de Julio de 1904, nº 794.

« Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 13 de Julio 1905, nº 1107.

« Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 08 de julio de 1908, nº 1984.

« Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 16 de julio de 1908, nº 1991.

« Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 22 de julio de 1908, nº 1997.

« Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 26 de julio de 1908, nº 2000.

الهوامش

[1] مايا، صوفيا (1988)، "الهجرات المتوسطية وأثرها في تكوين أوربا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين"، الهجرة المتوسطية بين الأمس واليوم، منشورات جامعة الشريف الإدريسي المفتوحة، الدورة الأولى، ص. 117.

[2] يطلق الريف للدلالة على المجال الجغرافي والبشري، الممتد على طول الواجهة المتوسطية للمغرب، الواقعة بين نهر ملوية ومضيق جبل طارق. وهي المنطقة التي سوف تخضع للاستعمار الإسباني بعد سنة 1912. لمزيد من التفصيل ينظر: أونيا، محمد، (1998)، "مفهوم الريف المغربي"، مجلة حوليات الريف، الحسيمة، ع. 1، ص. 14-44.

[3] بوهادي، بوبكر (2002)، المغرب والحرب الأهلية الإسبانية، أطروحة دكتوراه الدولة في التاريخ، الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ج. 1، ص. 254.

[4] مزيان، أحمد (1999)،"جوانب من مخلفات التوسع الفرنسي على سكان الحدود قبل المرحلة الاستعمارية"، المجالات الحدودية في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 61.

[5] Aziza, M. (1992), « Contribución al estudio de la emigración rifeña a Argelia (1852-1956) », Aldaba, nº 19, Centro Asociado a la UNED, Melilla, p. 166.

[6] ميناء نيمور (Nemours) ميناء قديم في غرب الجزائر على الحدود المغربية-الجزائرية، يعود تاريخه إلى العهد الفنيقي، وقد سماه أبو عبيد البكري "بواد غزوانا"، وفي سنة 1847 أطلق عليه الاستعمار الفرنسي اسم « Nemours » نسبة للحاكم "أومال" (Duc d’Aumale)، وبعد استقلال الجزائر سيطلق عليه ميناء الغزوات.

[7] Benjelloun, A. (1995), Fragments d’histoire du Rif oriental et notamment des Beni Said dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Al Maarif al jadida, Rabat, p. 238.

[8] Duveyrier, H. (1894), » La última parte desconocida del litoraldel Mediterráneo «, Revista de Geografía Comercial, nº 125-128, Madrid, Año X, Enero-Abril, p. 14.

[9] Déchaud, É. (1908), » L’Espagne au Maroc: Melilla et les présides « (2ème partie), Bulletin de la Société de Géographie Commerciale de Paris, t. XXX, nº 1, Janvier, p. 32.

[10] Fernández De Castro Y Pedrera, R. (1911), El RIF: Los territorios de Gelaía

y Quebdana, Málaga, Imp, Zambrana Hermanos, p. 78.

[11] El Encargado de Negocio de Agencia Consulado General de Cerdeña en Marruecos al Encargado de Negocios de España en Marruecos, Dirección política, despacho nº 56, Tánger 13 de Agosto de 1854, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 204.

[12] (Cotelle Fray)، نائب القنصل العام الفرنسي، ومترجم بالقنصلية الفرنسية بطنجة.

[13] Caillé, J. (1951), Charles Jagerschmidt, chargé d’affaires de France au Maroc 1820 – 1894, Paris, Publications de l’Institut des hautes-études marocaines, p. 178-179.

[14] El Encargado de Negocio de Agencia Consulado General de Cerdeña en Marruecos al Encargado de Negocios de España en Marruecos, Dirección política, despacho nº 56, Tánger 13 de Agosto de 1854, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 204.

[15] Becker, J. (1915), Historia de Marruecos (Apuntes para la Historia de la penetración europea, y principalmente de la española, en el Norte de África), Madrid, Eds. Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratez, t. 1, p. 224.

[16] Caillé, (1951), Charles Jagerschmidt, op.cit., p. 173.

[17] Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños en Argelia, Conferencias desarrollas en Academia de Interventores, 1948-1949, Tetuán, p. 09

[18] هارت، مونتكمري دافيد (2007)، آيث ورياغل: قبيلة من الريف المغربي دراسة اثنوغرافية وتاريخية، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد أونيا وآخرون، هولندا، منشورات صوت الديمقراطيين المغاربة في هولندا، ج. 1،.ص. 113.

[19] نفسه، ص .114.

[20] Vilar, J.-B., Navarro, J.- M. (1987), » Melilla en las emigraciones rifeñas a la Argeliasiglo XIX «, España y el Norte de África: bases históricas de una relación fundamental: aportaciones sobre, Melilla, Vol. 2, p. 233.

[21] Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 8.

[22] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 231

[23] Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña frente al protectorado español de Marruecos (1912-1956), Barcelona, Eds., Bellaterra, p. 64.

[24] Ibid., p. 232.

[25] قبائل قلعية هي القبائل التي استوطنت قلوع كرط المجاورة لمدينة مليلية المحتلة، وتتكون القبيلة من خمسة أقسام وهي: الكعدة، بني بويفرور، بني شيكر، مزوجة، وبني بوجافر. للمزيد من التفصيل ينظر: الفكيكي، حسن، (1997)، المقاومة المغربية للوجود الإسباني بمليلية (1697-1859م)، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، ط. 1، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ص. 125.

[26] Aziza, M. (1992), Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 169.

[27] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 233.

[28] Ibid., p. 233.

[29] Vilar, J.-B. (1985), » Los orígenes de la inmigración laboral marroquí en la Argelia francesa «, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, Vol. 6, p. 128-129.

[30] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 232

[31] الجنرال أودونيل Leopoldo O’Donnell (1809-1867) عسكري وسياسي إسباني ينتمي إلى عائلة عسكرية، أرستوقراطية كاثوليكية، ذات أصول إرلندية. وجاء صعوده عقب الثورة الداخلية التي شهدتها إسبانيا سنة 1854، حيث حظي الجنرال أودونيل بدعم فرنسي وإنجليزي، وقد منح رئاسة الحكومة، التي استمرت إلى غاية 1857، لكن سيعود مرة أخرى إلى السلطة سنة 1858، وأمام انتصاره في حرب تطوان سيمنح لقب دوق تطوان. ينظر:

Navarro, V.-P. (1985), Conflictividad social y revuelta política en Zaragoza (1854-1856), éd. Diputación General de Aragón, Zaragoza.

[32] Vilar, J.-B. (1985), » Los orígenes de la inmigración laboral, op.cit., p. 128.

[33] Vilar, J.-B. (1975), » El futuro del Rif visto por un colono español residente en Oran (1866) «, Cuadernos de la Biblioteca española de Tetuán, nº 12, Diciembre, p. 85.

[34] El consul de España en Oran Carlos de Tejada al Ministro de Estado, Oran 20 de Septiembre de 1911, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 137.

[35] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 232.

[36] Vilar, J.-B. (1985), Los orígenes de la inmigración laboral, op.cit., p. 127.

[37] Vilar, J.-B. (1975), El futuro del Rif, op.cit., p. 79.

[38] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M., (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 235.

[39] El consul de España en Oran Carlos de Tejada al Capitán General de Melilla, Oran 23 de Septiembre de 1911, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 137.

[40] Berges, P. (1982), Le Maroc espagnol de 1926 à 1940, Thèse d’histoire, Université d’Aix-en-Provence, p. 264. (Inédit).

[41] Ibid., p. 264.

[42] Ibid., p. 265.

[43] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 234.

[44] Vilar, J.-B., (1985), Los orígenes de la inmigración laboral, op.cit., p. 125.

[45] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 234

[46] Ibid., p. 234.

[47] Vilar, J.-B. (1985), Los orígenes de la inmigración laboral, op.cit., p. 125.

[48] Ibid., p. 127.

[49] El consul de España en Oran Carlos de Tejada al Capitán General de Melilla, Oran 23 de Septiembre de 1911, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 137.

[50] يقصد بالمخزن أو الجهاز المخزني السلطة المركزية المغربية، ولمزيد من التفصيل ينظر: مصطفى، الشابي، (1995)، النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر، منشورات الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط. 1، مطبعة فضالة، المحمدية، ص. 21 وما بعدها.

[51] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 235.

[52] Ibid., p. 234.

[53] Ibid., p. 233.

[54] Aziza, M. (1992), Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 175.

[55] Vilar, J.-B., Navarro, J.-M., (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 233-234.

[56] Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 16.

[57] Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña, op.cit., p 57.

[58] Francisco Manuel, P.-G. (2005), España y la apertura de la cuestión marroquí (1897-1904), Tesis doctoral, Universitat de Valencia Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Contemporánea, p. 257.

[59] ميمون، عزيزة (2015)، "هجرة أهل الريف إلى الجزائر بين قساوة الطبيعة وعنف الاستعمار (1856-1856)"، العنف في تاريخ المغرب، منشورات ملتقى الطرق، ص. 19.

[60] المصدر نفسه، ص. 20.

[61] بوهادي، (2002) المغرب والحرب الأهلية الإسبانية، مرجع سابق، ص. 263.

[62] De Castro, F., Pedrera, R. (1911), El RIF, op.cit., p. 172.

[63] Duveyrier, H. (1894), La última parte desconocida, op.cit., p. 22.

[64] « Moros que regresan, El Telegrama del Rif », Melilla, Año XIV, 25 de Junio de 1915, nº 9353.

[65] "المروك يقطع الشعوب الهايلة إلى وهران"، تلغراف الريف، مليلية، 13 ماي 1909، ع. 2250.

[66] أوجيست، موليراس (2007)، المغرب المجهول: اكتشاف الريف، ترجمة وتقديم: عز الدين الخطابي، الدار البيضاء، منشورات تيفراز، ج. 1، ص. 21.

[67] » Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 19 de Mayo 1907, nº 1643.

[68]. Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 233.

[69] Ibid, p. 233.

[70] De Morales, G. (1992), Datos para la historia de Melilla (1497-1907), Granada, Publicación del Centro asociado UNED de Melilla, t. II, p. 610.

[71] De Morales, G. (1992), Datos para la historia, op.cit., t. 1, P. 288-289.

[72] تقع بادس بأرض قبيلة بقيوة على البحر الأبيض المتوسط، وهي جزيرة صخرية طولها 225 مترا وعرضها 110 مترا، تنفصل عن اليابسة بواسطة مضيق يبلغ طوله حوالي 77 مترا. لمزيد من التفصيل ينظر:، الشلوشي، ادريس (2012)، الجزر المغربية المتوسطية ( بادس، النكور، جزر ملوية، البرهان، ثاورة) الغزو والمقاومة 1799-1912، دار القلم، ط.1، الرباط، ص. 38.

[73] "المروك ببادس"، تلغراف الريف، مليلية،21 ماي 1908، عدد 1916، (القسم العربي).

[74] ورد في رسالة مخزنية جوابية إلى قائد قصبة جنادة، ما يلي: "(...) خديمنا مبارك الذبلالي وبعد، وصل كتابك بأنك بعدما قدمت الإعلام لجانبنا العالي بالله بورود ببابورات من وهران الجزائر حاملين للمسلمين الذين كانوا يخدمون في الوساطة ومنع حاكم مليلية لها من الترسية بمرساها بسبب الألم -الوباء-، الذي بافرانصة -كذا-، أتى ببابور من وهران محمد بن الطاهر بن يط ودودح العلج من إخوان الخديم محمد بن العربي البوغافري لمحل من الساحل بين مرسى القلة ومرسى وادي كرت (...) 4 شوال عام 1301 موافق ل 27 جويلية 1884 م". أوردها: محمد، أونيا، (2014)، «رسائل مخزنية حول حركة الهجرة والتهريب بين سواحل الريف والجزائر سنة 1301هـ/1884م"، الريف وإشكالية التنمية، الرباط، منشورات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ص. 175 -176.

[75] » La Cosecha en el Rif «, in El Telegrama del Rif, Melilla, 19 de Agusto 1916, nº 9769.

[76] جاء في رسالة مخزنية موحهة إلى قاضي أيت سعيد، مؤرخة في 18 شوال موافق ل 9 أوت 1884، ما يلي: "(...) الفقيه القاضي ببني سعيد السيد أحمد بن زر وبعد، وافي كتابك مخبرا بأن بابورا أنزل أناسا بمراسي بني وليشك وانزل بترخيص - كذا- من قبيلتكم وصار الشيخ حد –كذا-، ركيزه وولد التمسماني يقبض من النازلين ريالين للراس، وغرق أناس ومن جملة من مات رجل من إخوانك ونهبوا له متاعه (...)". أوردها: اونيا، (2014)، «رسائل مخزنية م. س، ص.178.

[77] » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 27 de Abril 1906, nº 1314.

[78] » Embarque de moros«, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 04 de Mayo de 1906, nº 1321.

[79] » Moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 12 de Mayo 1906, nº 1328.

[80] "الارياف إلى وهران"، تلغراف الريف، مليلية، 9 ماي 1909، ع.2247، (القسم العربي).

[81] »Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 05 de Mayo de 1906, nº 1322.

[82] » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 18 de Mayo 1906, nº 1332.

[83] » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 04 de Mayo de 1906, nº 1321.

[84] » Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 25 de Mayo 1907, nº 1648.

[85] "أهل الريف لوهران"، تلغراف الريف، مليلية، 31 ماي 1909، ع. 2252، (القسم العربي).

[86] « Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 15 de Mayo 1908, nº 1941.

[87] » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 23 de Mayo 1908, nº 1947.

[88] » Del Rif à la Argelia : Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 16 de Mayo de 1913, nº 3563.

[89] » Embarque de moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 09 de Mayo de 1913, nº 3556.

[90] Aziza, M. (1992), » Contribución al estudio de la emigración », op.cit., p. 169.

[91] » Moros à Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 14 de Enero de 1913, nº 3443.

[92]. Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 12.

[93] Aziza, M. (1992), Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 174.

[94] موليراس، (2007)، المغرب المجهول، مرجع سابق، ص. 158.

[95] Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 13.

[96] Ibid., p. 13.

[97] Et-Tabyi, Maldonado Vàzquez, E. (1955), Retazos de historia marroquí, Tetuán, Publicación de Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe, p. 20.

[98]. Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 12.

[99] Ibid., p. 11.

[100] التوزاني، محمد (1997)، الرحلة، الدار البيضاء، دار النشر المغربية، ص. 21.

[101] De Castro Y Pedrera, R.- F. (1911), El RIF, op.cit., p. 22.

[102] Vilar, J.-B. (1975), El futuro del Rif, op.cit., p. 82.

[103] Llanos Alcaraz, A. (1994), La campaña de Melilla de 1893-1894, Málaga, Estudio preliminar de Francisco Saro Garandillas, p. 348.

[104] Guarro y González, P. (1894), » El Rif comercial«, Revista de Geografía Comercial, nº 133-134, Madrid, Año X, Septiembre-Octubre, p. 114.

[105] Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 11.

[106] هارت، مونتكمري دافيد (2007)، آيث ورياغل، مرجع سابق، ص. 115.

[107] De Castro y Pedrera, R.-F. (1911), El RIF, op.cit., p. 37.

[108] Berges, P. (1982), Le Maroc espagnol, op.cit., p. 265.

[109] Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña, op.cit., p. 149.

[110] Aziza, M. (1992), » Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 176.

[111] تقع جزيرة النكور في خليج الحسيمة بحوالي 11 كلم غربا من المدينة طولها 170 مترا وعرضها 80 مترا، وتنفصل عن اليابسة بحوالي 500 متر، وهي جزيرة صخرية تنعدم فيها المياه. وقد استطاع الإسبان الاستيلاء على الجزيرة سنة 1673م. لمزيد من التفصيل ينظر: الشلوشي، محمد (2012)، الجزر المغربية المتوسطية، مرجع سابق، ص 38.

[112] » La emigración a Argelia« , in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 17 de Mayo 1908, nº 1943.

[113] » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 05 de Mayo de 1906, nº 1322.

[114] » Moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 12 de Mayo 1906, nº 1328.

[115] » Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 11 de Mayo 1907, nº 1636.

[116] » Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 25 de Mayo 1907, nº 1648.

[117] » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 15 de Mayo 1908,

nº 1941.

[118] » El embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 29 de Mayo 1908, nº 1953.

[119] Bernard, A. (1911), Les confins algero-marocains, Paris, éd. Emile Larose, p. 330.

[120] "الأرياف إلى وهران"، تلغراف الريف، مليلية، 9 ماي 1909، ع.2247، (القسم العربي).

[121]» Embarque de moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 09 de Mayo de 1913, nº 3556.

[122] » Moros à la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XIV, 07 de Mayo de 1915, nº 9304.

[123] » Desembarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 14 de Julio 1905, nº 1108.

[124] Tomas Pérez, V. (1943), La economía marroquí; aportación al estudio de la economía marroquí referida especialmente a las zonas españolas, Barcelona, Eds. Boch, p. 138.

[125] » Lo que se hace en Argelia para llevar trabajadores moros «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año XVIII, 30 de Mayo de 1919, nº 6719.

[126] Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña, op.cit., p. 148.

[127] Ibid., p.144.

[128] Ibid., p. 149.

[129] هارت، مونتكمري دافيد، (2007)، آيث ورياغل، م. س، ص. 119.

[130] Sakrouhi, A. (1981/1982), La logique économique paysanne et la logique du capital: étude de la dynamique sociale dans une région «Périphérique» Cas du Rif de 1860 à 1980, Thèse de doctorat de 3ème cycle Université des sciences sociales de Toulouse I, p. 19, (Inédit).

[131] علال، الزروالي (1999)، "الوضعية الديمغرافية والبحث عن التوازن بالريف الشرقي قبل الاستقلال"، مجلة كنانيش، ع. 1، منشورات كلية الآداب الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، صيف خريف، ص. 202.

[132] Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 8.

[133] » Regreso de moros «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año III, 02 de Julio de 1904, nº 794.

[134] Le Général Lyautey, Haut-Commissaire français dans la région frontalière, à Stéphen Pichon, Ministre des Affaires étrangères, nº 238, Oujda, 27 Juilet 1909. Affaires du Maroc (1908 – 1910), documents diplomatiques, Ministère des Affaires Etrangères, Imprimerie nationale, Paris, p. 189.

[135] Pichon, S., Ministre des Affaires étrangères, à M. Jonnart, Gouverneur général de l’Algérie à Alger, nº 235, 26 Juilet 1909. Affaires du Maroc, op,cit., p. 187.

[136] « Moros que regresan «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año XIV, 25 de Junio de 1915, nº 9353.

[137] » Moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 21 de Agusto de 1903, nº 495.

[138] » Movimiento maritime «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 25 de Agosto 1905, nº 1141.

[139] هارت، مونتكمري دافيد (2007)، آيث ورياغل، مرجع سابق، ص. 118.

[140] Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 9-10.

[141] Pastor Garrigue, F.-M., (2005), España y la apertura de la cuestión marroquí, op.cit., p. 257.

[142] ميمون، عزيزة (2015)، "هجرة أهل الريف"، مرجع سابق، ص. 21.

[143] Ounia, M. (1994), Les Boqqouia : contribution à l’étude de l’histoire sociale du Rif précolonial (1860 – 1912), Thèse de doctorat en histoire d’Outre-Mer, Université de Provence Aix- Marseille 1 Centre d’Aix, p. 228 (Inédit).

[144] أونيا، (2014)، "رسائل مخزنية"، مرجع سابق، ص. 173.

[145] ورد في رسالة مخزنية جوابية إلى قائد قصبة جنادة، ما يلي: "(...) خديمنا مبارك الذبلالي وبعد، وصل كتابك بأنك بعدما قدمت الإعلام لجانبنا العالي بالله بورود بابورات من وهران الجزائر حاملين للمسلمين الذين كانوا يخدمون في الوساطة ومنع حاكم مليلية لها من الترسية بمرساها بسبب الألم – الوباء-، الذي بافرانصة -كذا-، أتى ببابور من وهران محمد بن الطاهر بن يطودودح العلج من إخوان الخديم محمد بن العربي البوغافري لمحل من الساحل بين مرسى القلة ومرسى وادي كرت وتعرض لهم اخوان ابن العربي المذكور واعاقوهم (...). ثم أتى البعض من بني سعيد ببابور أخر لمرسى سيدي حساين فضربته العسة بالبارود فتأخر وضربهم بالمدفع وطلع مع الساحل إلى محل بين مرسى سيدي إدريس تمسمان ومرسى سيدي حساين، وأنزل هناك نحو ستة وثمانون رجلا، (...) 4 شوال عام 1301 موافق ل 27 جويلية 1884 م". أوردها: أونيا، (2014)، "رسائل مخزنية"، مرجع سابق، ص.175- 176

[146] ومما جاء فيها: "(...) خديمنا محمد بن احمد الكبداني وبعد، فقد بلغ لشريف علمنا أن بابورات وردت من وهران حاملة للمسلمين الذين كانوا يخدمون بالوسطة ورامت إنزالهم بمرسي بني شكر وبنو بوغافر وبني سعيد فمنعتها العسة من ذلك وطردتها فطلعت مع الساحل لنواحي بادس. وعليه فنأمرك أن تكون على بال منها وتجعل العسة الكافية القوية بمراسي ايالتك وتضبط أمرها بجعل مقدمين عليها من أهل النجدة والفائدة والحزم المفيد إن كان المقدمون الذين عليها الآن على غير هذا الوصف متراخين في مقابلتها مفرطين وتقف في منع تلك البابورات من الترسية والوضع بمراسي بلادك فإنها ان وضعت شيئا بها مما هي حاملة له يعود عليكم بالوبال وأليم النكال والسلام في 4 شوال عام 1301هـ". أونيا، (2014)، "رسائل مخزنية"، مرجع سابق، ص. 177.

[147] الوثائق، (1977)، ع. 4، الرباط، منشورات مديرية الوثائق الملكية، المطبعة الملكية، ص. 19.

[148] " A los navegantes rifeños: protección al comercio« , El Telegramadel Rif, Melilla, Año V, 8 de Junio 1906, nº 1349, p. 01.