Nabil BELOUTI: Université Oran 2, Mohamed Ben Ahmed, LAREGE, 31 000, Oran, Algérie.

La crise sanitaire du Covid-19 a donné un coup dur à l'économie mondiale en 2020. Qui aurait pensé que cette épidémie, détectée pour la première fois près de Wuhan, en Chine, en décembre 2019, aurait un tel impact ? En janvier 2020, l'OMS a déclaré cette épidémie comme une « urgence sanitaire de portée internationale ». Et quelques mois plus tard, en mars 2020, le Covid-19 a évolué en une pandémie mondiale (OCDE, 2020a) (OCDE, 2020b) (OCDE, 2021) (OMS, 2020) (Statista, 2020) (Statista, 2023).

Par conséquent, afin de contenir la propagation du virus, de nombreux gouvernements ont mis en place des mesures de distanciation sociale et des restrictions strictes, telles que les quarantaines ; et il n'est pas étonnant que l'économie mondiale ait beaucoup souffert de ces mesures. En fait, les chaînes d'approvisionnement de nombreuses entreprises ont été affaiblies, ce qui a nui à la plupart des secteurs de l'économie (Kalika, 2020) (OFCE, 2020). En réalité, la situation économique mondiale affichait, déjà en 2019, des transformations structurelles profondes dans l’économie mondiale, induites par le processus de mondialisation de l’économie. Il y a d’abord les changements de pouvoir dans les pays les plus importants1. Parmi l’ensemble de ces transformations, nous citons le maintien de niveaux élevés de pouvoir économique des États-Unis, même avec une certaine réduction de cette puissance après la crise de 2008 et la montée de la Chine comme puissance économique (Pinto & Gonçalves, 2014), (OCDE, 2020a) (FMI, 2020). Le taux d’intégration de la Chine dans l’économie mondiale de 2002 à 2019 a été multiplié par 3 fois dans l’industrie mondiale, 2.5 fois dans le PIB mondial, 2.4 fois dans le commerce mondial, 4.3 fois dans le tourisme mondial, 3 fois dans l’IDE mondial (Belouti, 2022). En 2018, la Chine détenait déjà une part importante dans la demande mondiale de matière première. L’évolution pendant la même période était de 3 fois pour la demande sur l’aluminium, le plomb et le cuivre, de 8 fois pour la demande sur le nickel et de 2 fois sur le pétrole brut (OCDE, 2020a).

Au début de la crise, le constat dénotait, en effet, d’une économie mondiale dépendante de l’économie de la Chine, sans oublier que les secteurs mondiaux de la santé, les plus sollicités lors de cette pandémie, dépendent également de ce pays. Cette dépendance était de 50% pour les masques et les tenues de protection et de 40% des antibiotiques importés par l’Allemagne, la France ou l’Italie. La Chine assure aussi la production de 90% de la pénicilline, consommée dans le monde. Aujourd’hui, pas un gramme de paracétamol n’est produit en Europe (Borrell, 2020).

Comme c’est le cas dans la plupart des pays du monde, la pandémie du Covid-19 a eu des effets négatifs sur l’économie algérienne, se traduisant par une récession économique, des pressions sur les finances publiques, une détérioration du bien-être des ménages et une hausse du chômage. Les résultats varient en fonction des domaines et des périodes objet d’étude, mais ils indiquent tous des défis importants pour l’économie du pays.

Après une forte croissance du PIB hors hydrocarbures (HH) au second semestre 2020, alimentée par une reprise de l’investissement et de la construction, le PIB (HH) a baissé respectivement de 3,2% et 4,8% T/T au T1 et au T2 2021, pour s'installer au premier semestre de 2021 à 3,9%, soit un pourcentage inférieur à celui du premier semestre 2019 (niveau de référence pré-pandémie) (Groupe de la banque mondiale, 2021). L'inflation a continué d'augmenter, en partie à cause de facteurs internationaux. Bien que le quatrième trimestre de l’année 2021 fût calme, l'inflation a atteint 9,3% en 2022, poussée par la hausse des prix des denrées alimentaires. Situation qui a vulnérabilisé les populations vulnérables, la nourriture représentant plus de la moitié des dépenses des ménages parmi les 40% les plus pauvres de la population (ONS, 2022). Les autorités ont réagi en prenant une série de mesures pour limiter l'impact des hausses de prix sur le pouvoir d'achat des ménages. Un plan de relance économique « 2020-2024 » a été mis sur la table du gouvernement au moment où « l’économie algérienne a été particulièrement mise à rude épreuve : en 2019 du fait de la crise politique qu’a traversé le pays, et en 2020 de la crise du Covid-19 elle-même. L’objectif du plan était donc de relever les défis socio-économiques des années à venir » (Service du Premier ministre, 2020)2. ,Ces mesures comprennent la suspension de la rationalisation des subventions aux céréales à l'été 20203, l'annulation de l'augmentation de la TVA à l'importation sur le sucre et la suppression des taxes sur les biens et services numériques4, l'introduction de l'allocation de chômage pour les jeunes à la recherche d'un premier emploi, l'augmentation des salaires et pensions des fonctionnaires5, l’allocation de fonds supplémentaires pour stabiliser les prix du sucre et du pétrole et assurer la disponibilité du lait en poudre, interdiction d'exporter des produits alimentaires de grande consommation, dont l'Algérie est importatrice6, ainsi que l'intervention de la loi auprès des opérateurs économiques pour limiter le phénomène spéculatif7. Ainsi, suite aux efforts de relance de la part de l’État algérien, le PIB a progressé de 3.4% en 2022, après une contraction de 5.1% en 2020 à cause de la crise du Covid-19. L'activité hors-hydrocarbures a bénéficié d'une reprise de la production agricole, ainsi que des secteurs manufacturiers et des services. Le déficit budgétaire s’est réduit significativement en passant de 7,2% du PIB en 2021 à 0,9% en 2022, tiré par la hausse des recettes fiscales et des hydrocarbures. Il importe de souligner que malgré la progression des dépenses, liée à la hausse de la masse salariale publique, aux coûts induits par le nouveau régime d’allocations chômage et à l’augmentation des subventions alimentaires, l'État algérien a réussi à maintenir une stabilité macroéconomique relative grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques et à une amélioration des recettes, notamment celles issues des exportations d'hydrocarbures et des réformes fiscales, entreprises durant cette période (Groupe de la Banque mondiale, Région Moyen-Orient, 2022).

Par ailleurs, la crise sanitaire du Covid-19 a lourdement impacté l’organisation et le management des entreprises. Kalika (2020) et Frimousse & Peretti (2021) avancent que l'impact du Covid-19 était significatif sur la gestion des entreprises et le management collectif. La crise sanitaire a contraint les entreprises à s'adapter au télétravail et aux mesures de distanciation physique, modifiant ainsi l'environnement de travail et les méthodes de gestion.

De plus, de nombreux employés ont été placés en activité partielle. Le manager de l'avenir est décrit comme devant veiller à ce que chaque membre de son équipe se sente valorisé et travaille à la fois pour ses objectifs personnels et ceux de l'entreprise. Il est suggéré qu'un style de gestion flexible, combinant des approches participatives et consultatives, sera nécessaire pour réussir dans cet environnement en constante évolution.

Cette crise, sans précédent, a mis, également, en lumière l'importance stratégique et la complexité des enjeux logistiques, organisationnels et managériaux. La capacité à planifier et à collaborer en interne et en externe, notamment avec les fournisseurs, est devenue indispensable, pour mieux anticiper et se préparer aux imprévus dans des circonstances extrêmement concurrentielles (Sauvage & Sallé, 2021). Dans le même temps, la crise a mis en évidence la résilience et l'adaptabilité de certains modes de stratégie et d’organisation (Golan, Jernegan & Link, 2020), permettant à certaines organisations d'apporter des changements rapides et avec une grande agilité (Ivanov, 2020). Cette capacité à se remettre des perturbations soulève également la question de savoir dans quelle mesure cette crise sanitaire peut être considérée comme un catalyseur de la transformation du tissu économique, des entreprises qui le composent et de leur flexibilité organisationnelle ?

Cet article vise à répondre à la question suivante : quel est l'impact du Coronavirus sur la dynamique démographique du tissu économique, ensuite sur la dynamique des affaires, ainsi que sur l’organisation et sur les activités des entreprises en Algérie ? Pour y parvenir, nous avons mené une enquête de terrain auprès de plus de 250 dirigeants d'entreprise. Le présent article s'articule autour de quatre grands points.

- Le premier porte sur l’impact de la pandémie sur la structure du parc d’entreprises ;

- Le deuxième sur l'analyse du degré de vulnérabilité des entreprises quant aux choix de la forme juridique et à l’activité à entreprendre ;

- Le troisième à l’étude de l’évolution du stock d’entreprises en mettant en exergue les particularités en termes de dynamique démographique du tissu économique en Algérie en 2020 et en 2021 ;

- Le quatrième point à l'exposé des résultats de notre enquête auprès de 250 entrepreneurs algériens affectés par l'impact de la pandémie ;

En somme, l’enquête interrogera ces entrepreneurs sur les conséquences de la crise sanitaire sur l’organisation, l’activité, le comportement vis-à-vis de l’emploi.

L’impact de la pandémie sur la structure du tissu économique : éléments méthodologiques

La démographie des entreprises et des entrepreneurs s’inscrit dans le cadre des recherches sur les questions liées à la croissance, au développement et, de manière générale, à l’évolution des organisations. Complètement ignorée par l’économie classique et passablement abordée par les économistes néo-classiques, elle va devenir, avec les théoriciens des organisations, du développement de la firme et les apports de l’économie des populations, une branche importante de ce que l’on appelle déjà l’économie de l’évolution des organisations qui intègre autant les aspects économiques que ceux liés aux pressions des environnements sociaux et culturels internes et externes aux firmes (Singh, 1994) (AUC/OECD, 2018) (BAD, 2017). Des recherches en économie du développement, en macroéconomie, ainsi que sur l’absence d’entrepreneurs et l’émergence des petites entreprises en tant qu’indicateurs de croissance et d’innovation, ont été largement étudiées par des institutions internationales telles que la Banque mondiale, l’OIT et l’OCDE. Ce vaste corpus théorique et empirique intègre les questions liées aux conditions de base dans lesquelles évoluent les entreprises et les entrepreneurs, notamment leur capacité d’adaptation aux changements de l’environnement affectant leurs activités (Mariviesse, 2000). Des recherches en économie du développement, en macroéconomie, ainsi que sur l’absence d’entrepreneurs et l’émergence des petites entreprises en tant qu’indicateurs de croissance et d’innovation, ont été largement étudiées par des institutions internationales telles que la Banque mondiale, l’OIT et l’OCDE. Ce vaste corpus théorique et empirique intègre les questions liées aux conditions de base dans lesquelles évoluent les entreprises et les entrepreneurs, notamment leur capacité d’adaptation aux changements de l’environnement affectant leurs activités.

L’analyse que nous allons faire intègre l’étude du comportement des entrepreneurs vis-à-vis du choc provoqué par la crise sanitaire du Covid-19.

Les données utilisées dans cette étude proviennent des statistiques d'immatriculation et de radiation des entreprises enregistrées au niveau du Centre national de registre du commerce (CNRC) couvrant la période entre 2012 et 2021. Avant d'aller plus loin, certains aspects liés à l'utilisation de ces données doivent être clarifiés. Premièrement, nous devons identifier les types d'entreprises concernées par cette étude. En ce qui concerne la recherche démographique sur les entreprises, les analyses théoriques et empiriques considèrent généralement trois types d'unités : la firme, l’entreprise et l’établissement.

De plus, les événements qui ont un impact sur la démographie des entreprises sont les créations et les cessations d'activité. Ces dernières sont qualifiées dans la présente étude de « disparitions ». Selon les données disponibles, la mesure du nombre d'entreprises créées par ces deux événements repose sur l'immatriculation au niveau du Centre registre du commerce pour justifier la création des entreprises et formaliser leur existence légale, et sur la radiation du registre de commerce pour évaluer la disparition. De ce fait, les études démographiques se basent sur de pures nouvelles implantations (ex. nihilo) et des disparitions, ignorant les ré-immatriculations et les réactivations. Encore une fois, le choix de la méthode de mesure dépend du type de données disponibles, ce qui ne favorise pas la comptabilisation de ces derniers événements pour toutes les séries publiées par le CNRC.

Notre analyse dans ce qui suit s’intéresse donc à ce phénomène de dynamique démographique et à son degré de sensibilité au choc pandémique notamment en 2020 et 2021. Les données des années antérieures sont aussi prises en considération afin d’apporter une comparaison dans le temps.

Avant d’aborder l’impact de la pandémie sur la démographie des entreprises, nous entamons dans ce qui va suivre l’exposé de l’état actuel du tissu économique par forme juridique et par secteur d’activité, ensuite seront étudiées l’évolution du stock d’entreprises et sa dynamique démographique.

La structure actuelle du parc d’entreprise : vulnérabilité organisationnelle et capacité de résilience

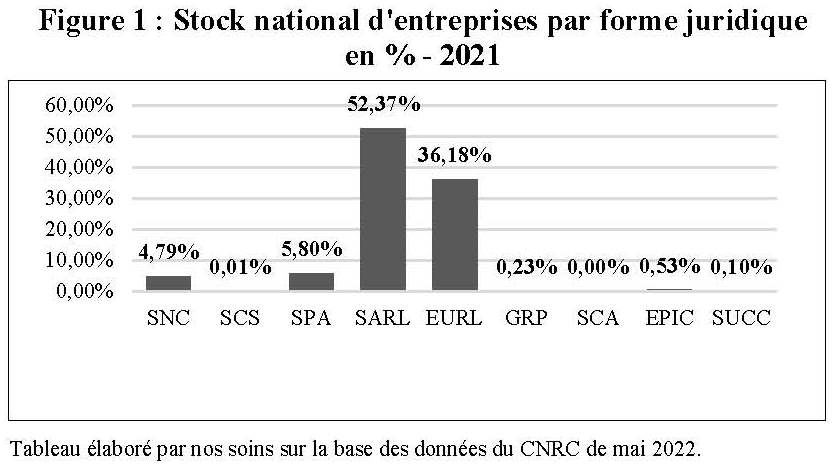

Nous nous intéressons dans le présent point à la composition actuelle du stock d’entreprises par rapport à deux critères : la forme juridique et le secteur d’activité. L’objectif est d’analyser le degré de fragilité et la vulnérabilité du tissu économique en Algérie quant à la nature des entreprises qui le composent. Les données du Centre national de registre de commerce (CNRC) ne permettent pas d’habitude d’identifier les formes juridiques, sauf à partir de la publication de 2016 des données relatives à 2015, où ce critère a été intégré ainsi que d’autres critères tels que le genre, la nationalité de l’entrepreneur, le secteur d’activité, etc. La distinction public/privé n’est pas non plus mise en exergue dans les publications du CNRC, vu que le secteur privé représente presque 99% du tissu national, ne laissant qu’une part infime aux entreprises publiques (Belouti, 2018). La figure 1 restitue la part de chaque forme juridique dans le stock global d’entreprises (Personnes morales). Elle révèle que, bien que la SARL constitue la forme juridique dominante à 52.37%, 36.18%, des fondateurs d’entreprises ont cependant choisi une forme juridique qui garantit un contrôle absolu du capital, en l’occurrence l’EURL.

Figure 1 : Stock national d'entreprises par forme juridique en % - 2021

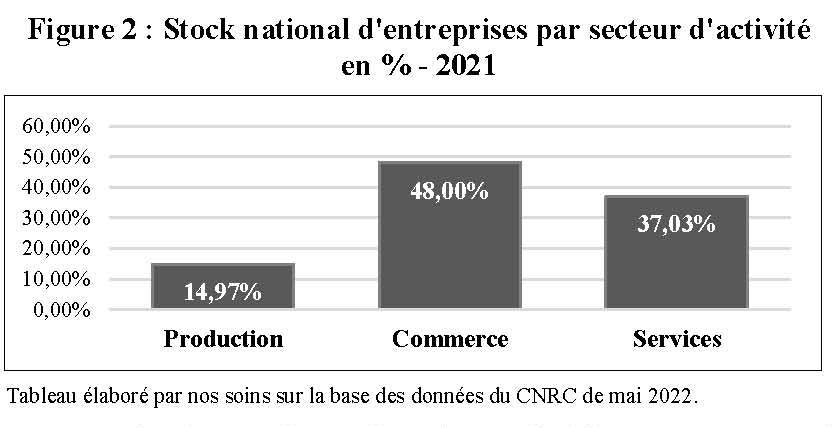

Figure 2 : Stock national d'entreprises par secteur d'activité en % - 2021

Tableau élaboré par nos soins sur la base des données du CNRC de mai 2022.

La prédominance de ces deux formes juridiques montre aussi le désir des entrepreneurs de protéger leur patrimoine personnel. La même tendance existe lorsqu’on examine les données par wilaya (Belouti, 2018)8.

La figure 2 permet d’identifier la hiérarchie du stock national d’entreprises par rapport au degré de dominance des secteurs d’activités. Selon les chiffres observés, il existe une hiérarchie en termes de secteurs. Le commerce représente plus de 48 % des entreprises existantes, suivi par le secteur des services (37.03%). En dernière position, le secteur de production contribue à raison de 14.97 % seulement dans le volume national des entreprises.

Ce même secteur était à 27,42% en 2015 dans nos travaux antérieurs (Belouti, 2017) La part du secteur de production dans la formation du stock global n’a jamais été dominante. Bien au contraire, car nous remarquons un recul de cette part au profit du secteur du commerce et celui des services. Ceci peut être expliqué par le recours fréquent aux services des entreprises dans le cadre de la sous-traitance. Les entreprises ont tendance actuellement à externaliser certaines de leurs activités, ce qui donne de l’ampleur au tissu du secteur des services.

À partir de cette première lecture, nous signalons une fragilité du tissu économique doublement constatée :

- Primo, par rapport à la forme juridique dominante qui est celle de la société à responsabilité limitée SARL et de l’entreprise unipersonnelle EURL, qui sont dans leur totalité des sociétés familiales de taille moyenne à petite et sont, de facto, très vulnérables aux crises, car elles manquent de flexibilité et de solidité financière (Belouti, 2021).

- Secundo, par rapport à la hiérarchie économiquement démesurée des trois composantes par secteur d’activité, production, commerce et service où la prédominance est celle du secteur le plus faible en création de valeur ajoutée, à savoir le secteur du commerce où l’activité d’importation représente plus de 65% (CNRC, mai 2022).

Cela dit, l’économie algérienne reste vulnérable de par sa capacité à créer de la richesse et de l’emploi, tant qu’elle ne se restructure pas en développant un secteur de production capable d’exploiter les richesses du pays à bon escient.

Est-il nécessaire d’ajouter cet élément de présentation au contexte actuel pour que les acteurs institutionnels participent à la relance économique du pays. Ces derniers devaient jouer leur rôle dans la crise sanitaire Covid-19, en particulier les collectivités locales qui sont les plus proches des citoyens. La plupart des recherches effectuées sur ce sujet soulignent des limites telles que :

- la dépendance financière totale à cause d’une budgétisation de fonctionnement et d'investissement non intégrée,

- l’absence de cadre de planification budgétaire pluriannuelle jusqu’à l’avènement de la LOLF n° 18-15 du 02 septembre 2018 qui peine à être mise en application jusqu’à aujourd’hui,

- des dépenses gérées par des moyens, et non par des objectifs de résultats,

- de contrôles à priori qui vérifient la conformité de la dépense en occultant souvent son efficacité versus un contrôle à posteriori fait tardivement,

- faible responsabilité des managers, voire inexistante des systèmes d'information inefficaces (utilisation limitée et non intégrée de l’outil informatique), ce qui implique que ces organisations sont loin de se digitaliser. Les acteurs institutionnels (État, collectivités territoriales, gouvernement, etc.) ont un rôle dans le développement local.

Ce dernier peut être défini comme un processus d'initiatives locales au niveau communautaire comme moteur de développement économique. Il est envisagé comme venant du local versus national, à travers une poussée ascendante, dont les acteurs se positionnent à l'échelle du périmètre local (Gouttebel, 2003). Il s’agit d’une démarche impliquée des relations que tissent les acteurs dans la proximité. Cette démarche contribue à produire des marges de manœuvre nouvelles et permet d’expliquer que le territoire est le niveau pertinent pour la réflexion et l’action économique.

Étude de l’évolution du stock d’entreprises : quelles particularités enregistrées en 2020 et en 2021 ?

Le tissu économique inclut des entreprises qui produisent des biens et des services marchands. La quantité, la structure et surtout l'impact sur les niveaux de production et d'emploi de ces unités dépendent fortement du jeu de créations et d’entrepreneuriat et de leur disparition dans le temps. En France, par exemple, environ trois cent mille entreprises sont créées ou reprises chaque année, et à peu près le même nombre disparait. « Les augmentations de stocks des entreprises, qui sont pour la plupart inférieures à 1%, affectent plus de 1 création sur 10 et plus de 1 fermeture sur 10 » (Huiban & al., 2006). D'autre part, la revitalisation de ces entreprises a profondément modifié la structure de la production, la hiérarchie entre secteurs, entre entreprises de tailles différentes, entre entreprises individuelles et sociétés, bien sûr, en opérant une redistribution de l'activité et de l'emploi entre les territoires.

À cet effet, le présent point accordera une attention particulière à l'évolution des taux de renouvellement au niveau national et à leur impact sur la composition du tissu économique avant et pendant la crise sanitaire (2020 et 2021). Les développements recherchés sont réalisés à partir des données du CNRC. Les entrepreneurs individuels (personnes physiques) ainsi que les sociétés (personnes morales) seront concernés ensemble dans cette analyse, car les deux sont le fruit d’un effort d’entrepreneuriat.

L’analyse suivante vise dans un premier temps à donner une vision globale de la structure économique des entreprises, en identifiant son périmètre, sa structure et son évolution durant une décennie de 2012 à 2021. Les deux dernières années d’analyse ayant connu une des crises les plus importantes de tous les temps. Il s’agit donc, plus précisément, d’analyser le stock global d’entreprises en termes de volume, de structure et de dynamique démographique et de vérifier si 2020 et 2021 étaient des années particulières en termes d’évolution.

Cela nous permettra enfin d'examiner le renouvellement du parc d’entreprises à l’ère de la pandémie et le degré de résilience des entreprises au choc sanitaire.

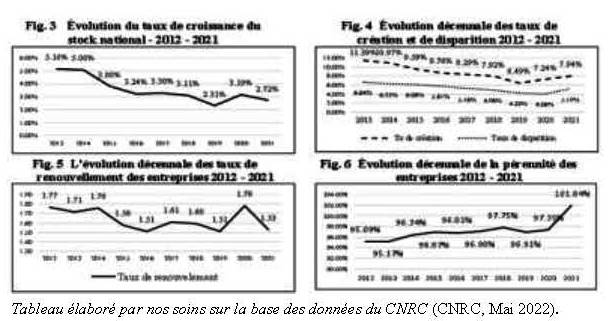

Tout d’abord, l’étude de l’évolution du stock d’entreprises montre une progression positive d’une année à une autre durant toute la décennie 2012-2022. Les taux de croissances9 au début de la décennie objet d’étude sont élevés (5.16%) (figure 3) grâce au climat favorable à l’entrepreneuriat provoqué à l’époque par les dispositifs d’aide à la création d’entreprises (Belouti, 2018). Néanmoins, le taux de croissance est en baisse sur toute la période pour atteindre les pourcentages les plus faibles en 2019 et en 2021. La baisse de 2019 est expliquée par le producteur des chiffres que nous exploitons (le CNRC) par l’instabilité politique par laquelle est passé le pays. Celle de 2021 n’est que la répercussion de la crise sanitaire telle que le confirme le CNRC de mai 2022.

Tableau élaboré par nos soins sur la base des données du CNRC (CNRC, Mai 2022).

Par ailleurs, l’évolution du volume des entreprises peut être évaluée sur la base de l’évolution annuelle du stock (Figure 3), mais aussi par la comparaison des stocks de début et de fin de période (année). En opérant cette comparaison sur la période d’analyse (2012-2021), nous trouvons que le stock de fin (2021) représente 1.37 fois par rapport à celui du début (2012), ce qui représente un taux faible par rapport à la moyenne de 2.85.

Quatre (4) explications sont possibles afin de commenter la croissance du stock d’entreprises :

La pandémie n’est pas à l’origine de la régression du stock d’entreprises, ce phénomène a ses origines bien avant la crise sanitaire Covid-19, voire à partir de l’année 2015 connue par la chute du prix du pétrole.

1) La dynamique démographique des entreprises est très faible ces dernières années. Ceci est visible en observant la figure 4 où les taux de création10 dépassaient le taux de 15% en 2003 et frôlaient une moyenne de 12% avant 20 (Belouti, 2021), atteignent à peine le taux de 7% en 2021 avec comme baisse exceptionnelle en 2019 (6.49%) à la suite de la transition politique de l’époque. Curieusement, le taux de disparition11 des entreprises (figure 4) suit presque la même tendance, ce qui est un phénomène normal comparativement aux économies des pays développés (Belouti & Ait Mokhtar, 2020). L’impact de la pandémie est visible en année 2021, où le taux a pris de la hausse, mais au même titre que le taux de création. Pour une analyse plus pertinente, ce phénomène doit être analysé de préférence à travers le taux de renouvellement12.

2) En effet, le tissu économique en Algérie prend de l’âge et se renouvelle de moins en moins, à l’image du taux de croissance qui dépassait le taux de 5% avant 2015 et qui ne dépasse plus le taux de 3% ces dernières années. Le taux de renouvellement nous renseigne justement sur le poids des créations par rapport aux disparitions où nous remarquons clairement qu’une création en 2021 représente à peine 1.53 disparition durant la même année (figure 5). Ce taux dépassait largement une moyenne de 6.5 fois entre 2000 et 2005 en Algérie et plus de 12 fois dans les pays développés.

3) Enfin, au regard de ces indicateurs qui témoignent d’une vulnérabilité croissante du tissu économique, et ceci bien avant l’avènement de la pandémie, la pérennité des entreprises qui le compose connait une tendance haussière notamment en 2021, en dénotant un statuquo de la dynamique démographique (101.84%) dû à la sortie d’un nombre important d’entreprises sans qu’elles soient remplacées par d’autres (figure 6).

Les entrepreneurs face à la récession ou le prolongement de la résistance à la crise

L’objectif de ce qui va suivre est de réitérer la collecte et le traitement des avis et des suggestions, cette fois-ci, d’un échantillon de plus de 250 dirigeants d’entreprises pendant la deuxième année de la crise sanitaire du Coronavirus. L'intérêt est de montrer l'impact direct de cette pandémie sur l'activité économique des entreprises et leur réaction aux changements provoqués par le prolongement de la pandémie. L'étude se concentre sur les questions microéconomiques, en particulier les éléments opérationnels et de gestion, et est particulièrement pertinente pour les PME, qui représentent plus de 90% de la structure économique de l'Algérie (Belouti, 2018). Les éléments de l’enquête seront d’abord présentés (4.1) avant d’exposer les résultats de l’enquête et leur interprétation. Viennent ensuite l'impact de la crise sur les salariés et leur organisation (4.2), l'examen de l'impact sur l'ensemble des activités (4.3) et la situation financière (4.4).

Éléments de l’enquête de terrain et exposé de l’échantillon

Étant donné que les consignes de confinement devaient être suivies pendant cette crise, il était très difficile de joindre directement les chefs d'entreprise, nous avons adopté la même approche en rejoignant nos cibles via les réseaux sociaux. Notre sélection a porté sur le LinkedIn suite à notre première expérience réussie lors de notre dernière étude et surtout, car c’est le moyen utilisé par la majorité des professionnels, notamment les cadres (Salenne, 2020). En restant sur la même population de 4 500 PDG, DG et managers algériens, nous avons sélectionné cette fois-ci 250 à qui nous avons adressé un lien vers un questionnaire via Google Forms. Le nombre de réponses était de 191, toutes valides. Les questionnaires ont été envoyés le 02 juin 2021 et la collecte s'est poursuivie jusqu'au 25 janvier 2022. Puisque nous ciblons principalement le domaine des affaires et des activités commerciales, nous avons exclu les professions libérales.

Le nombre des réponses était de 191, dont 83.2% d’hommes et 16.8% de femmes (Annexe 1) (travaillant dans des entreprises publiques et privées). Les choix au départ se sont faits en respectant l'existence d'une égalité entre les hommes et les femmes parmi les 250 cibles que nous avons sondées. Parmi les répondants, les PDG, DG, DAG et managers qui représentent plus de 78.01% (Annexe 2). Cela démontre la volonté de privilégier la communication en temps de crise, notamment auprès des destinataires de notre questionnaire, qui l'ont transmis à leur hiérarchie. On note également que la composition de l'échantillon par domaine d'activité est cohérente avec la structure du stock national d'entreprises (Belouti, 2018). Les entreprises de production et de services représentaient la plus grande proportion, respectivement 48.9% et 37.70% (Annexe 3). Par ailleurs, la structure par taille met également en évidence l'équilibre de sa composition, qui s'apparente au stock national d'entreprises.

Les entreprises de 500 employés ou moins représentaient plus de 92.15% (Annexe 4). Ce taux est de 99% au niveau national.

Une capacité de rétention du personnel de plus en plus forte en 2021

La crise du Covid-19 a marqué les pratiques managériales. Ces dernières ont évolué d'au moins de deux manières : la promotion durable des usages liés au télétravail, et le retour à la logique de l'ingénierie de la conduite industrielle en entreprise. Le télétravail est soudainement devenu monnaie courante dans toutes les organisations. On assiste à la banalisation des outils numériques de travail à distance, comme les applications de visioconférence. Les gestionnaires les plus réticents doivent apprendre à faire le deuil des pratiques de gestion instaurées par la supervision directe et le contrôle en présentiel.

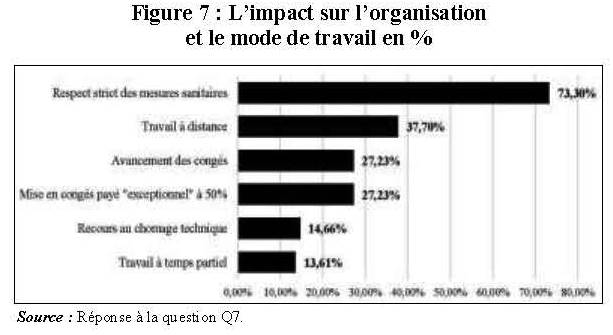

La crise sanitaire a impacté lourdement l'emploi. Le manque de transport et le confinement ont rendu très difficile pour les entreprises de venir chercher leurs employés à temps. Les réseaux commerciaux ont également été touchés par ces nouvelles directives. Face à ces difficultés, plus de 14.66% des entreprises ont eu recours au chômage technique. D'autres entreprises ont plutôt avancé les congés (27.23%) et, curieusement, plus de 37.70% ont choisi de recourir davantage au travail à distance comme solution. Ce taux était de 30% seulement en 2020. Ces mesures n'étant pas possibles sur tous les lieux de travail, la seule solution requise pour les salariés qui devaient être présents était de respecter le geste barrière. Ce nombre a presque doublé par rapport à 2020 en dépassant 73,30%. Cela indique une sensibilité grandissante aux problèmes de santé du personnel (figure 7).

Figure 7 : L’impact sur l’organisation et le mode de travail en %

Source : Réponse à la question Q7.

L’année 2021 a connu moins de compression d’effectifs.

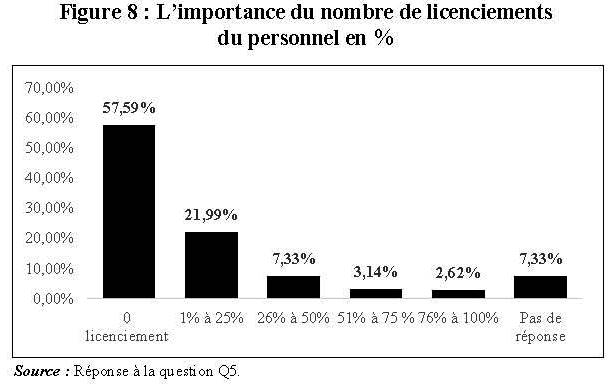

Le prolongement de la crise a obligé les entreprises à faire des efforts pour mieux maitriser l’impact, la capacité des entreprises à retenir leur personnel s’est renforcée davantage. Moins de 21% des répondants qui ont pris les mesures ci-dessus ont confirmé le licenciement de plus de 26% de leurs employés. La résilience des entreprises a donné ses fruits en enregistrant plus de 57.59% des entreprises n’ayant pas fait recours au licenciement (figure 8).

Figure 8 : L’importance du nombre de licenciements du personnel en %

Source : Réponse à la question Q5.

Ces chiffres sont moins critiques que ceux collectés durant la première année du choc de la crise sanitaire.

Les comportements développés au cours de 2021 : un management de crise et une organisation résiliente

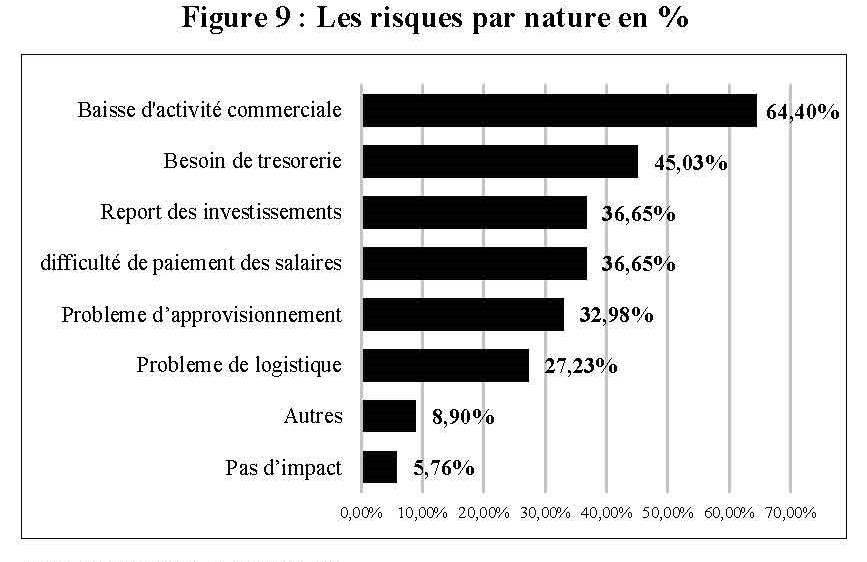

En tant que chercheurs, nous n'avions aucun moyen pour connaître l'impact exact du Coronavirus sur l'activité ou les finances des entreprises jusqu'à ce que cette enquête soit menée. À notre stupéfaction, le nombre des entreprises ayant enregistré une baisse d’activité en 2020 a baissé en passant de 84% à 64.40% seulement (figure 9).

Figure 9 : Les risques par nature en %

Source : Réponse à la question Q6.

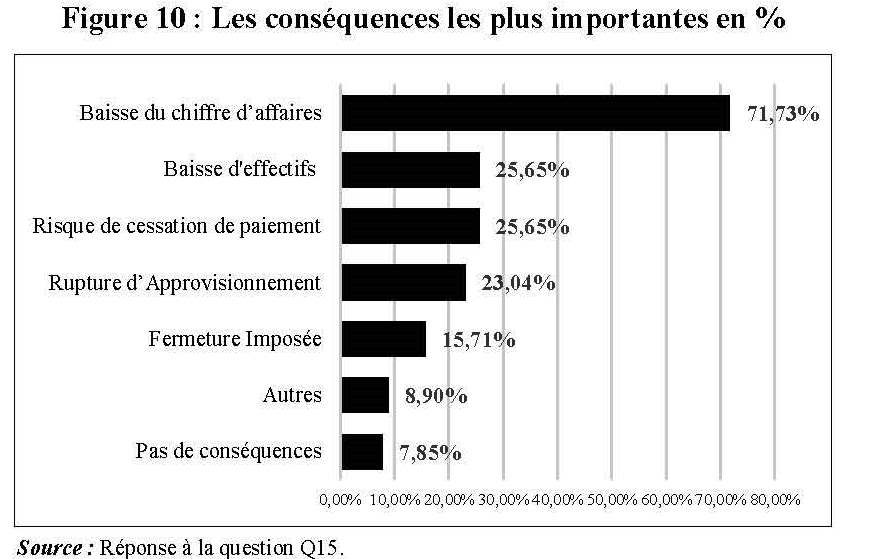

L’apaisement des problèmes de l’activité commerciale étant l'unique source de revenus et le garant de la couverture contre le risque de non-paiement a permis de relancer l’investissement qui a connu un report de seulement 36.65% en 2021 contre plus de 97% en 2020. La baisse d’activité avait comme origine d’autres facteurs : problèmes de logistique et d'approvisionnement à plus de 59%. Sans compter que plus de 45% avaient des problèmes de trésorerie et même plus de 36% avaient du mal à payer leurs salaires. À l’intérieur de ce climat des affaires très défavorable et désavantageux, nous avons essayé de cerner quelles sont les conséquences de cette crise les plus importantes aux yeux des entreprises étudiées. Pour cela, nous avons demandé aux répondants de choisir une seule conséquence qu’ils qualifient comme étant la plus importante et qui les empêche d’exercer leur activité. En 2021, la conséquence la plus importante est plutôt la baisse du chiffre d’affaires (71.73%) que la baisse d’effectifs qui était en tête du graphique à 68.85%. Ceci est un bon signe de reprise des activités et du chiffre d’affaires, car en son absence, ce dernier avait un poids de 11.80% en 2020 et était classé d’ailleurs en troisième position. Par ailleurs, le poids de fermetures imposées a augmenté pour passer de 4,59 % à 15.71% compte tenu de la longueur des processus de mise en faillite lancés en 2020 et achevés en 2021 (figure 10).

Figure 10 : Les conséquences les plus importantes en %

Source : Réponse à la question Q15.

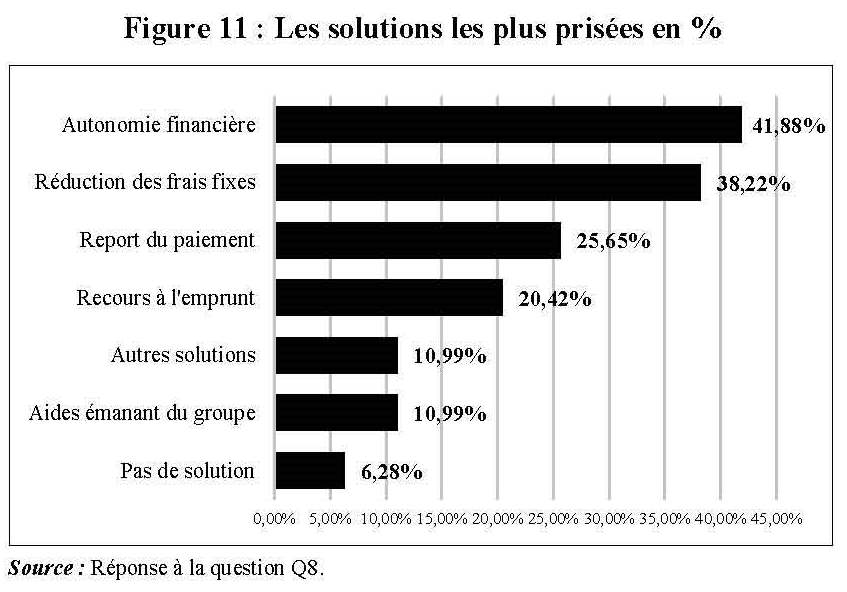

Désireux de trouver plus d'éléments à analyser, nous nous intéressons aux réponses des entreprises afin d'en tirer des enseignements pour faire face à la crise sanitaire. Premièrement, 17% des entreprises manquaient de moyens et curieusement c'est presque la même proportion d'entreprises qui ont subi des fermetures forcées. De plus, une bonne partie a trouvé une solution autour du choix du mode de financement, c'est-à-dire que 41.88% de répondants avaient la possibilité de s'autofinancer, et 20.42% de répondants ont choisi d'emprunter. En période de difficultés financières, il est courant que les entreprises aient tendance à comprimer les frais fixes. Ces dernières représentaient plus de 38.22% du total (figure 11).

Figure 11 : Les solutions les plus prisées en %

Source : Réponse à la question Q8.

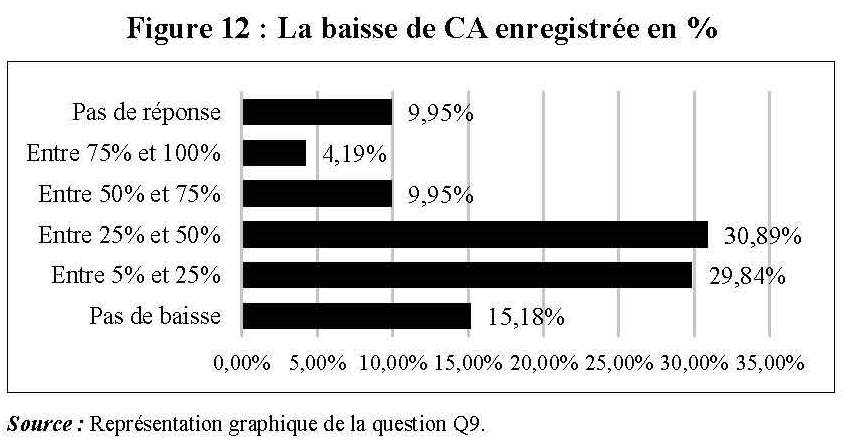

L’impact sur les finances : la pandémie a-t-elle hypothéqué la raison d’être des entreprises ?

Dans le présent point, nous faisons le constat que l'analyse du développement commercial de l'entreprise est le facteur le plus significatif sur le plan économico-social. Chute des ventes, manque de personnel, problèmes d'approvisionnement et autres difficultés jusqu'à fin 2021 ont été fatals aux entreprises interrogées pendant la période de l’enquête. En effet, plus de 60.73% des entreprises ont perdu jusqu’à 50% de leurs ventes. Le nombre d’entreprises ayant perdue plus de 50% du leur chiffre d’affaires s’est rétréci en 2021 pour descendre de 57% en 2020 à moins 25% en 2021 (figure 12).

Figure 12 : La baisse de CA enregistrée en %

Source : Représentation graphique de la question Q9.

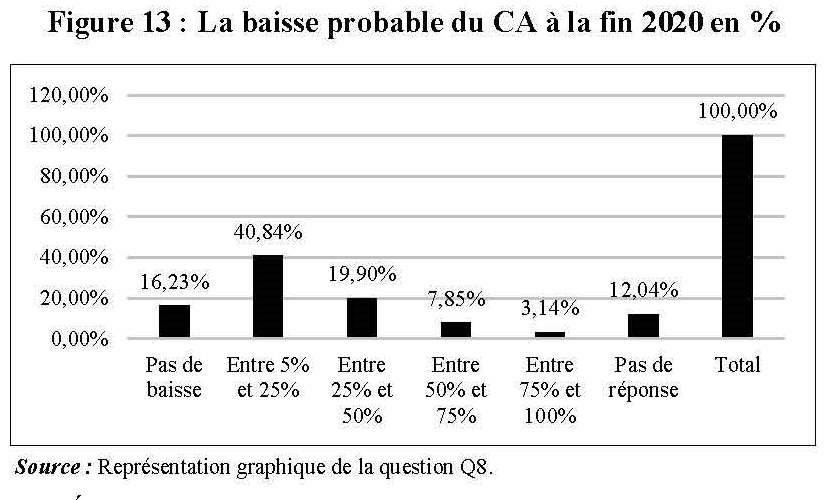

Nous rappelons que les entreprises manquaient de visibilité en 2020, plus de 47% des répondants pensaient subir le risque de perdre plus de 50% de leur chiffre d’affaires annuel de l’année 2021 si les la crise avait perduré encore (figure 13).

Figure 13 : La baisse probable du CA à la fin 2020 en %

Source : Représentation graphique de la question Q8.

L’État algérien n’est pas resté sans réaction, plusieurs mesures ont été prises. Nous citons les mesures fiscales, parafiscales et sociales sous forme de report, d’allongement des contributions, d’une part, et les mesures financières et bancaires sous forme de différés de paiement des crédits d’investissement en cours et de financement de l’exploitation à travers les facilités de caisse. Ce qui est sûr, c’est que ces entreprises averties devront se prendre en charge afin de se préparer à des situations de difficulté qui peuvent surgir dans l’avenir et n’importe quel moment et d'une manière totalement imprévisible.

Conclusion

L’examen des données décennales relatives aux nouvelles inscriptions au CNRC et aux radiations d’entreprises à l’échelle nationale nous a permis de tirer les conclusions suivantes, en guise de recommandations générales.

- Une tendance à la baisse du taux de création d’entreprise à l’échelle nationale bien avant la pandémie! (Bouyacoub, 2020) (CIPA, 2020) (CNRC, Mai 2022) (Ferhane & Chaib , Avril 2020) (FMI, 2020) malgré une nette croissance du nombre de créations d’entreprise. Le taux de création (rapport entre les nouvelles créations de l’année et le stock de l’année) a sensiblement diminué au cours de cette décennie et cela n’est pas particulier aux deux dernières années.

- Une légère croissance du taux de mortalité des entreprises à l’échelle nationale

- Une tendance haussière du taux de mortalité des entreprises

- Une forte instabilité de la démographie des entreprises qui est restée insensible aux effets de la pandémie.

La situation économique était donc en agonie ; elle s’est déclenchée bien avant la pandémie. Les mauvais indicateurs du climat d’affaires sont, dans leur majorité, identiques à la plupart des pays en développement (caractérisés notamment par un certain nombre de faits généralisables à tous les pays de niveau similaire).

S’agissant de l’enquête menée auprès des entreprises, et compte tenu de l’étude comparative entre les réponses obtenues, analysées et publiées en 2020 et les réponses de l’actuelle enquête, les chiffres nous ont permis de dénoter une résilience des entrepreneurs au choc pandémique ainsi qu’une adaptation aux changements. Les leçons tirées peuvent être résumées comme suit :

- La santé des entreprises doit être au centre de toute politique économique et commerciale. Les gouvernements doivent agir efficacement pour mobiliser des ressources suffisantes pour prévenir l'infection et la transmission, et mettre en œuvre des mesures ciblées pour soutenir les systèmes de santé et les agents de santé (Bérard, Gloanec, & Minvielle, 2009).

- Mettre l'accent sur les domaines de compétence identifiés comme essentiels dans lors de la crise sanitaire : Gestion des sinistres, gestion de crise, éducation à la santé Il y a donc urgence à former les cadres des opérateurs économiques dans ces domaines.

- Adopter une stratégie nationale en intégrant la solidarité et le libéralisme dans divers domaines fondamentaux de développement tels que la santé, l'éducation et le numérique. C'est la vision moderne du développement défendue par Elinor Ostrom et Oliver Williamson (prix Nobel de sciences économiques 2009) dans leurs travaux sur la gouvernance économique. À cela se sont ajoutés les travaux de Jean Tirole et son livre L'économie du bien commun (prix Nobel d'économie 2014). Ou encore, les travaux d'Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael Cramer (dont trois sont lauréats du prix Nobel d'économie 2019) sur le développement humain, la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté (Piketty, 2013) (Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez & Zucman, 2018) (Piketty, 2019) (Pezzini & Minsat, 2019).

- Malgré le potentiel du secteur des affaires algérien, l'esprit d'entreprise n'a pas été pleinement utilisé pour participer à l'industrialisation. Les politiques publiques peuvent soutenir le rôle des entrepreneurs dans l'industrialisation en ciblant les compétences entrepreneuriales, le développement de clusters et le financement des entreprises.

Notes :

1. La politique intérieure de ces pays (leaders de la mondialisation) évolue souvent sous la pression de forces populistes, protectionnistes, ou nationalistes, influençant leur position dans l'ordre mondial.

2. Le plan de relance en question contient 200 pages, dont 10 pages sont consacrées à 150 mesures et recommandations, réparties par axes stratégiques et par ministères.

3. J.O. 52 du 2 septembre 2020. La décision objet de ce J.O. a été annulée lors du conseil des ministres du 13 février 2022.

4. Décision de geler les taxes introduites par La loi des finances 2022 sur les produits alimentaires.

5. Journal Officiel n° 23, 6 avril 2022.

6. Selon le Ministère des finances, Direction de la communication, 13 mars 2022.

7. La loi anti-spéculation illégale de décembre 2021 a introduit des peines de prison et des amendes pour le fait d'entreposer et de stocker des biens et des marchandises, ainsi que de diffuser de fausses informations pour provoquer des pénuries ou des perturbations de l'approvisionnement, afin de manipuler le prix d'une marchandise. (Loi n° 21-15 du 28 décembre 2021).

8. Les SPA, les SARL et les groupes publics sont comprises dans la figure 1, confondus avec les entreprises privées. Mise à part les EPIC (entreprise publique à caractère industriel et commercial), qui sont recensées à part, mais elles ne représentent que 0.0053 du stock national.

9. Taux de croissance = (Stock « N » - Stock « N-1 »)/ Stock « N-1 ».

10. x. de création = (Créations N / Stock début N) X 100. Le calcul de ce taux tient compte des créations nouvelles (immatriculations) de chaque année

et n’intègre pas les ré-immatriculations.

11. Tx. de disparition = ( Nombre de disparitions année N / Stock global début N) X 100. Bien entendu, ce ratio ne tient compte que des disparitions brutes, c'est-à-dire, qu’il n’intègre pas les reprises. Ces dernières ne figurent pas dans les tableaux statistiques publiés pas le CNRC.

12. Tx. de renouvellement = Créations n / Disparitions n) X 100. Le chiffre trouvé indique pour chaque disparition combien de créations interviennent pour la renouveler. Plus ce chiffre est grand plus il y a un renouvellement important du tissu économique.

Bibliographie

Allen, T. ; Heinrigs, P. & Heo, I. (2018). Agriculture, Food and Jobs in West Africa. West African Papers (14).

Alvaredo, F. ; Chancel, L. ; Piketty, T. ; Saez, E. & Zucman, G. (2018). Rapport sur les inégalités mondiales. Paris : Editions du Seuil.

AUC/OECD. (2018). Africa’s Development Dynamics 2018: Growth, Jobs and Inequalities. Addis Ababa/OECD Publishing.

BAD. (2017). Rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Banque africaine de développement, OCDE, PNUD.

Belouti, N. (2017). Quelle est la part des vraies entreprises dans le tissu économique de la Wilaya d’Oran? Ou l’analyse d’une décennie d’évolution. Revue Internationale des Affaires et des Stratégies Economique-IJBES, 6(2), 162-169.

Belouti, N. (2018a, Décembre). Étude de l’évolution du taux de mortalité des entités économiques de la Wilaya d’Oran de 2006 à 2016 : quel impact sur le tissu économique ? Revue Marocaine de l’audit et du développement, (47).

Belouti, N. (2018b, Avril). L’organisation et le management de la fonction achat des PME de la Wilaya d’Oran : qui décide des achats ? Publications de la FSJES, (04), 247-266.

Belouti, N. (2020). Analyse rétrospective et prospective de la situation économique en Algérie : quel impact de la crise sanitaire actuelle provoquée par le Coronovaris ? Colloque international virtuel Société(s) et pandémie,03 et 04 juin 2020. Oran, Colloque Virtuel : CRASC / FA3iLOUN.

Belouti, N. (2021). Les principales caractéristiques des PME de la wilaya d’Oran. Ouvrage collectif coordonné par Ahmed Bouyacoub, Alger : CREAD.

Belouti, N. (2022). Analyse rétrospective et prospective de la situation économique en Algérie : quel impact de la crise sanitaire actuelle provoquée par le Coronavaris ? (Dirs.), Mouloudji, S. et El Mestari, D. Société(s) et Pandémie, (éd.), CRASC, Oran : CRASC, p. 95-110.

Belouti, N., & Ait Mokhtar, O. (2020). La crise sanitaire 2020 : Quel impact sur la dynamique des affaires en Algérie ? Revue Algérienne d’Economie de gestion, 14(2), 390-407.

Belouti, N. & Lahlou, C. (2020). Gouvernance des entreprises et des organisations publiques en Algérie : État des lieux (29 et 30 janvier). Congrès international : l’expert-comptable, une compétence au cœur de la gouvernance des organisations. Sheraton Oran : Ordre National des Experts-Comptables.

Bérard, É. ; Gloanec, M. & Minvielle, É. (2009). Usages des indicateurs de qualité en établissement de santé. Journal d'économie médicale, 27(1), 5-20.

Borrell, J. (2020). Covid-19 : le monde d’après est déjà là…. Revue Politique étrangère_Covid-19 choc sanitaire et géopolitique_2020_2(2 été), 9-23.

Bouyacoub, A. (2020, Mai 21). La wilaya d’Oran : le taux de mortalité infantile le plus élevé d’Algérie en 2019 ? Le quotidien, 09.

CIPA. (2020). Analyse et évaluation des mesures prise par les pouvoirs publics et propositions de nouveaux mécanismes visant leur renforcement Mai 2020. Oran: Confédération des industries et producteurs algériens.

CNRC. (Mai 2022). Le registre du commerce, Indicateurs et statistiques 2021. CNRC.

Ferhane, F. & Chaib, A. (Avril 2020). Impact économique du Coronavirus sur l'économie algérienne. Oran : Evidencia Business Academy.

FMI. (2020). Perspectives de l’économie mondiale. Paris : FMI.

Frimousse, S. & Peretti, M. (2021, Juillet). Quel style de management dans l'organisation Post-Covid. Question(s) de Management,4(34), p. 97 -171

Golan, M. ; Jernegan, L. & Link, I. (2020). Trends and Applications of Resilience Analytics in Supply Chain Modeling: Systematic Literature Review in the Context of the Covid-19 Pandemic. Environment Systems and Decisions, 40(2), 222-242.

Gomart, T. (2020). Le covid-19 et la fin de l’innocence technologique. Plitique étrangère(Eté 2), 25-38.

Goupe de la banque mondiale, R.-O. (2021). Rapport de suivi de la situation économique. Washington : World Bank Group.

Goupe de la banque mondiale, Région Moyen-Orient e. (2022). Rapport de suivi de la situation économique. Washington: World Bank Group.

Gouttebel, J.-Y. (2003). Stratégie de développement territorial. Paris : Economica.

Huiban, J.-P. & et al., (2006, Décembre). La démographie des établissements industriels : une différenciation entre espaces urbains, périurbains et ruraux. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 5, 751-779.

Ivanov, D. (2020). Predicting the Impacts of Epidemic Outbreaks on Global Supply Chains: A Simulation-Based Analysis on the Coronavirus Outbreak (Covid-19/SARSCoV-2) Case. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 136(10).

Kalika, M. S. (2020). L'impact de la crise sur le management. Paris: EMS.

Landais, C. ; Piketty, T. & Saez, E. (2011). Pour une révolution fisclae, Un impôt sur le revenu pour le XXle siècle. Paris : Editions du Seuil et La république des Idées.

OCDE. (2020a). Coronavirus Economie mondiale menacée. Perspectives économiques de l’OCDE, Rapport intermédiaire, Mars. Paris : OCDE.

OCDE. (2020b). L'influence des systèmes fiscaux sur le choix de la forme d'emploi. Les impôts sur les salaires 2018-2019. Paris : ONS.

OCDE. (2021). Perspectives économiques Reprise Maintenir le cap (Vol. SUP Septembre). Paris : OCDE.

OFCE. (2020). L'économie européenne 2020. Paris : La découverte.

OMS. (2020, mai 28). Données et analyses pour les objectifs de développement durables relatifs à la santé. (L. m. santé, Éditeur) Récupéré sur :https://www.google.com/url sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiovcaFotbpAhU7AGMBHWqoCmkQFjAMegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fgho%2Ffr%2F&usg=AOvVaw0UH80YM4_Ws4b7rqjKe_7I

ONS. (2015). Activité emploi et chômage en septembre. ONS.

ONS. (2019). Démographie algériennee. ONS. Alger: Office National des Statistiques N° 890.

ONS. (2020, Avril). Indice des prix à la consommation, Mars 2020. Statistiques de l'ONS, 8.

ONS. (2022). Les comptes Nationaux Trimestriels 2ème trimestre N° 973. Alger : Office National des statistiques.

Pezzini, M. & Minsat, A. (2019, Août). L’industrialisation de l’Afrique nécessite une approche continentale en association avec les entrepreneurs locaux. Annales des Mines, Réalités industrielles, 3, p. 8-12.

Piketty, T. (2013). Le capital au XXIe siècle. Paris : Editions du Seuil.

Piketty, T. (2019). Capital et ideologie. Paris : Editions du Seuil.

Pinto, E., & Gonçalves, R. (2014). Les transformations mondiales et le nouveau rôle de la Chine. Revue Tiers Monde, 3(219).

Salenne, L. (2020, 06 29). SLNWEB, www.ludosln.net: https://www.ludosln.net/quels-reseaux-sociaux-choisir-pour-votre-entreprise/

Sauvage, T., & Sallé., D. (2021, Septembre 1). De l’acheteur “Killer” à l’acheteur “Manager des risques et ressources externes” , acteur clé de l’entreprise moderne performante ! Consulté le mai 30, 2023, sur Hall Sciences : https://urlz.fr/sQ7C

Service du premier ministre. (2020). Plan De Relance Économique. Alger.

Singh, J. (1994). Apports et limites des théories de l’évolution organisationnelle. Paris : EPM.

Statista, (2020, Mai 28). Nombre de personnes infectées par le Coronavirus (Covid-19) dans le monde au 26 mai 2020, selon le pays. Récupéré sur www.Statista.com

https://fr.statista.com/statistiques/1091585/morts-infections-coronavirus-monde/

Statista. (2023, janvier 8). Nombre de personnes infectées par le Coronavirus (Covid-19) dans le monde au 8 janvier 2023, par pays. Consulté le mai 30, 2023, sur: https://fr.statista.com

https://fr.statista.com/statistiques/1091585/morts-infections-coronavirus-monde/

Talahite, F. (2018). Industrialisation de l’Algérie : l’obstacle des droits de propriété. Afrique contemporaine, 2(266), 131-150.

Trainar, P. (2020). Les conséquences économiques du Covid-19. Commentaire, 2(170), 255-264.