Insaniyat N° 25-26 | L'Algérie avant et après 1954 | p.101-122 | Texte intégral ![]()

|

The Beni Urjin affair : an example of resistance to land seizure in colonial Algeria Abstract: In the plain of Bone (Annaba) the Beni Urjin territory is reduced to a sorrowful skeleton in the 19th century. The 1846 ordinance is applied there, the senatorial advisor of 1863 and the Warnier law of 1873 favouring legal dispossession advantaging the domain and French settlers. The administration alone understands and remains silent about an eventual resistance to this procedure. Key Words : resistance - seizure - law - scandal - documentation. |

Didier GUIGNARD : Professeur agrégé d’histoire.

En 1930, après un siècle de colonisation en Algérie, plus du tiers des terres de culture est passé dans les mains des Européens[1], qui ne représentent que 15 % des habitants. Dans le même temps, le nombre des Algériens a pratiquement doublé[2].

Comprendre les relations entre les populations est impossible pendant cette période et au-delà sans rappeler cette violence fondamentale. Des Algériens se révoltent souvent au xixe siècle contre un pouvoir qui s’empare de leur terre. L’insurrection la plus importante par son ampleur et ses conséquences est celle de 1871, qui gagne la Petite et la Grande Kabylie, la plus grande partie du Constantinois et des tribus d’Oranie, soit le tiers de la population algérienne. Au total, quelque trois cents tribus sont touchées par le séquestre punitif des terres, qui équivaut, au seul titre collectif, à la superficie de cinq départements français[3]. L’opposition armée est brisée pour longtemps, à l’exception de soulèvements sporadiques toujours brutalement réprimés.

S’en tenir là serait pourtant méconnaître la complexité des acteurs et des formes de résistance avant la guerre d’indépendance de 1954-1962. Par résistance au processus radical de dépossession, nous entendons l’ensemble des stratégies mises en œuvre dans le cadre tribal ou familial pour préserver les moyens d’existence. Son étude est entreprise à l’échelle locale, pour plus de précision, bien que les archives disponibles pour en rendre compte posent problème. C’est en effet l’État français qui révèle et qualifie ce qui lui est peu tolérable. Aussi faut-il préciser les modalités de production des sources, en déchiffrer les codes et évaluer leur part de silence. Le choix du cas étudié est donc relatif, et sa documentation, une question en soi.

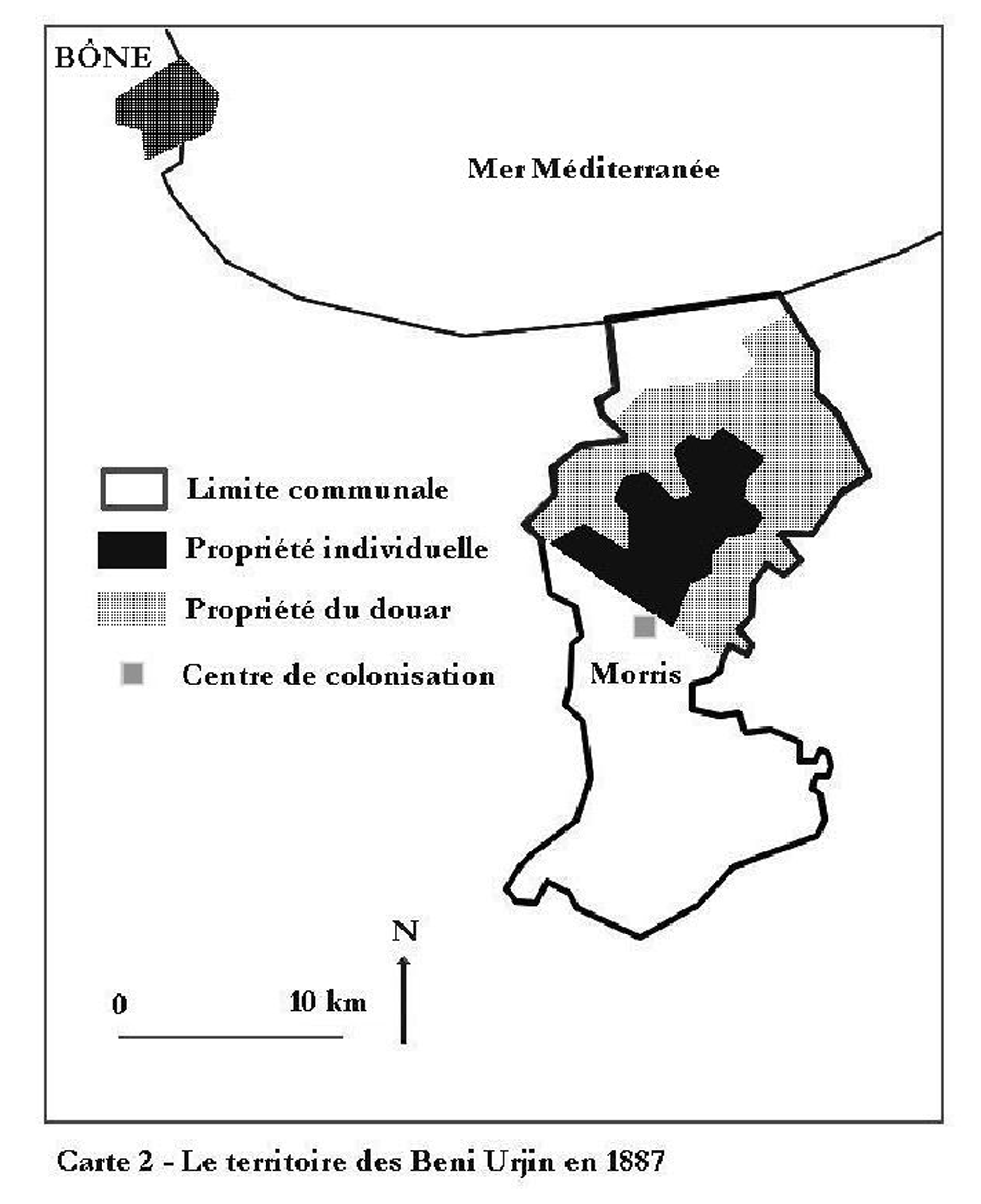

Arrêtons-nous à l’affaire Beni Urjin (1891-1907), du nom d’une tribu de la plaine littorale de Bône, aujourd’hui Annaba (cf. cartes). La colonisation de son territoire, réputé pour le fourrage, la céréaliculture et l’élevage, à moins de 10 km d’une ville de garnison et d’un port de commerce, a commencé dès 1833-1834[4]. Dans la documentation française, curieusement, elle devient scandaleuse à la fin du xixe siècle et embarrasse l’administration pendant deux décennies. Un dossier volumineux est conservé au centre des archives nationales à Alger, dans le fonds « Intérieur et Beaux Arts »[5] : il se compose des plaintes des notables de la tribu, des enquêtes dépêchées sur place et de la correspondance administrative pour le suivi de l’affaire. Complémentaires et plus régulières, les archives du bureau arabe de Bône et de la colonisation locale, conservées au Centre des archives d’Outre-mer, à Aix-en-Provence, nous aident à saisir l’application du droit foncier colonial[6].

L’étude de cas peut s’articuler en trois temps, qui sont aussi ceux des productions d’archives. De 1833 à 1891, sous l’effet de la colonisation, le territoire des Beni Urjin se réduit comme une peau de chagrin. De 1891 à 1907 seulement, l’affaire scandalise une partie du pouvoir et de l’opinion en France, pour assister finalement, après 1907, à sa liquidation.

Le territoire peau de chagrin des Beni Urjin (de 1833 à 1891)

Comme souvent en Algérie, se faire une idée précise du territoire tribal vers 1830 est difficile[7]. Outre ses limites, son appropriation demeure largement inconnue : quels étaient la richesse respective des familles, l’histoire des aliénations, les mesures de parcelles, leur mise en valeur, les droits d’usage (dans les jardins, les terres labourées ou parcourues) ? Si l’indivision familiale ou tribale est la règle, la complexité locale nous échappe.

Le territoire qui apparaît pour la première fois dans la documentation en 1866 est déjà transformé de façon radicale[8] (cf. carte 1). Sa cartographie est l’application du sénatus-consulte de 1863, censée garantir aux tribus « la jouissance permanente et traditionnelle de la terre ». En fait, elle entérine les prélèvements des débuts de la colonisation et bouleverse davantage les usages. Les décisions ont été prises à Bône par une commission composée du général commandant la subdivision, du sous-préfet, du chef de bureau arabe, du receveur des Domaines, du garde général des Forêts et d’un géomètre, tous Français[9]. Quant aux représentants algériens, le caïd de la plaine de Bône, le cheikh des Beni Urjin et les délégués des douars, ils sont nommés par l’administration et convoqués sur place pour acquiescer seulement.

De cette manière est fixé le périmètre de la tribu selon des lignes qualifiées par les commissaires comme « naturelles » et « visibles » : la mer, les oueds principaux, les limites de propriétés reconnues. Six bornes sont posées au sud-est pour matérialiser une ligne droite plus litigieuse selon eux. Dans quelle mesure ce territoire de 18 500 ha est-il différent de celui que les Beni Urjin s’appropriaient vers 1830 ? Il nous est impossible de répondre.

À l’intérieur du périmètre, les terres domaniales occupent désormais 1 800 ha. Elles réunissent d’anciens habous (fondations inaliénables), des terres jugées « vacantes »[10] ou relevant du bey de Constantine. L’État français s’arroge un droit éminent sur ces biens qui sont autant d’hectares retirés de la jouissance effective des Beni Urjin.

Les autorités introduisent d’autres catégories juridiques largement étrangères à la population. Ainsi 13 000 ha sont classés melk, que les colonisateurs assimilent à la propriété individuelle. Cette grosse part, la plus proche de Bône et la plus fertile, à l’abri des inondations l’hiver, est déjà occupée par 31 fermes, dont 28 appartiennent à des Européens. On y recense également 2 000 Algériens mais tous sont étrangers à la tribu : des ouvriers agricoles, des locataires des Européens ou des khamas[11]. Colonisé dès les années 1830, cet espace est l’un des rares en Algérie à avoir été soumis aux opérations prévues par l’ordonnance du 21 juillet 1846. Des titres individuels de propriété ont été établis pour clarifier et faciliter les transactions, si bien qu’en quelques années « la quasi-totalité des terres melk est passée, par voie d’acquisition, entre des mains françaises ou européennes »[12]. Les commissaires de 1866 ne reviennent pas sur cette amputation légale.

Les Beni Urjin ont donc été resserrés sur 3 700 ha de terres arch, selon le qualificatif également introduit par les commissaires pour désigner une propriété « tribale » avec des usages « collectifs ». Pourtant, comme ils le reconnaissent en 1866 à propos des deux douars de la tribu, « les Beni Filel cultivent des terres chez les Arb el Oued, et réciproquement […] et […] les droits de parcours sur tout ce qui n’est pas terre de culture ou jardin sont communs entre ces deux branches de la tribu »[13]. En effet, dans cette zone marécageuse, seuls les prés humides sont consacrés au pacage en commun des bœufs et des moutons. Les troupeaux restent la propriété des familles[14]. Sur les parcelles qui échappent aux inondations ou sur le bord fertile des oueds, des labours et du jardinage révèlent encore des cultures familiales : blé, coton, tabac, fruits et légumes de toutes sortes[15]. Le resserrement provoque sans doute de fortes perturbations dans ces modes d’appropriation de l’espace, qu’il est difficile de mesurer. Pour autant, le qualificatif arch ne correspond toujours pas sur le terrain à du « collectivisme » agraire.

L’application du sénatus-consulte apporte d’autres modifications importantes. Le classement domanial de la dune boisée au nord-est en interdit dorénavant le parcours par les troupeaux. Seul le ramassage de bois mort est encore toléré sous le contrôle de l’administration forestière[16]. Ici seulement, l’écho d’une résistance nous parvient, malgré les défauts de notre documentation. La famille Talah conteste à l’État une propriété près de la dune, et le général Périgot, commandant la province, presse son subalterne de mettre fin rapidement au litige. L’affaire portée devant les tribunaux dure en réalité quatre ans, au terme desquels l’État abandonne une partie de ses prétentions[17]. Les notables de la tribu se souviendront de cette forme originale de résistance en situation coloniale.

Ainsi, chez les Beni Urjin comme ailleurs en Algérie, la politique impériale du « royaume arabe » est loin de protéger la propriété autochtone[18]. Au contraire, l’application du sénatus-consulte les chasse définitivement d’au moins 70 % de leur territoire – ce qu’un glissement toponymique vient d’ailleurs souligner : la partie occidentale devient le nouveau douar Bou-Kmira, un nom que l’administration emprunte à un lac salé. Seule la portion congrue à l’est garde le nom de la tribu, rétrogradée aux dimensions d’un simple douar. Les deux préexistants, les Beni Filel et les Arb el Oued, n’ont plus d’existence officielle même s’ils gardent, comme nous l’avons observé, une forte réalité dans le dernier carré arch.

Ces opérations du sénatus-consulte concernent 20 % du territoire conquis en Algérie en 1870, à savoir les terres les mieux desservies et les plus fertiles[19]. Les Beni Urjin subissent même un traitement de faveur : la partie garantie à la tribu comme bien « collectif » ne représente que 20 % du territoire tribal délimité, alors que la moyenne est de 40 %[20]. Ils sont maintenus dans des marais inondés l’hiver, avec une densité approchant 100 habitants par kilomètre carré[21]. Même le général Périgot se plaint, au début de 1866, du travail des commissaires « qui laisse beaucoup à désirer », la terre des Beni Urjin devenant « la propriété exclusive d’un certain nombre de privilégiés »[22]. Il n’en demeure pas moins en l’état. Aussi, les membres de la tribu s’acquittent-ils difficilement de l’impôt. En 1840, un escadron est même dépêché sur place pour activer les versements. Les commissaires concluent eux-mêmes en 1866 que « ceci tient beaucoup moins à leur esprit d’insoumission qu’à leur pauvreté »[23].

Avec la chute du second Empire, en 1870, le rêve napoléonien d’un « royaume arabe » se dissipe. Au nom de l’assimilation de l’Algérie à la France, la dépossession s’accélère, comme l’illustre en 1878 la création en bordure de douar du centre de colonisation de Morris, aujourd’hui Ben-M’hidi (cf. carte 2). Il est l’un des 248 nouveaux centres créés de 1871 à 1895[24]. S’y installent 54 concessionnaires, originaires du sud de la France, à qui l’on attribue une vingtaine d’hectares chacun[25]. Morris devient, dès 1885, le siège d’une commune de plein exercice, qui absorbe cette fois-ci le douar tout entier et rend la coupure définitive avec l’ancien territoire tribal.

Surtout, la loi Warnier de 1873 est appliquée chez les Beni Urjin entre juin 1886 et juillet 1887. Elle a été conçue pour réduire davantage la propriété « collective » en facilitant les transactions immobilières au profit des colons[26]. Un commissaire enquêteur vient donc délimiter les parcelles effectivement cultivées par les familles, en échange d’un titre nominal de propriété, comme le veut le droit français. Le classement arch de cette terre, trente ans plus tôt, est oublié. En revanche, on réédite l’annexion au Domaine des biens considérés comme « vacants ».

Y a-t-il opposition à ce processus d’individualisation de la propriété, comme cela est démontré ailleurs[27] ? Les sources restent silencieuses sur ce point. Selon le commissaire enquêteur, les Beni Urjin comprennent la loi Warnier « comme une distribution de sol aux habitants »[28]. Une note mentionne 58 réclamations mais 19 seulement sont examinées, et donc documentées[29]. Celles-ci rendent compte effectivement des atteintes à la solidarité tribale, quelquefois même familiale. Les signataires sont souvent des membres de la tribu ayant déjà migré dans les communes voisines et qui espèrent recouvrer la jouissance d’une parcelle. Ce sont aussi des résidents qui, à la suite du resserrement, ont dû défriché de maigres parcelles sur les terres de parcours restantes dont ils souhaiteraient voir reconnue la propriété[30]. Le commissaire enquêteur a trop cédé à ces réclamations, selon ses supérieurs qui l’engagent à revoir sa copie.

Cela n’empêche pas les 3 700 ha de terres « collectives » que le sénatus-consulte garantissait à la tribu en 1866 de se désagréger à leur tour, en application de la nouvelle loi[31] (cf. carte 2) : 900 ha sont maintenant qualifiés de « terres de culture » et constitués en propriétés individuelles pour une surface moyenne de 4,65 ha par famille. En quête de numéraire pour payer l’impôt ou rembourser les usuriers, la plupart des propriétaires algériens sont contraints de vendre à des Européens. En une décennie seulement, leur nombre passe de 201 à 12, et la surface possédée est réduite au quart[32]. 300 ha sont encore annexés au Domaine, ou disparaissent, selon le commissaire enquêteur, à cause, explique-t-il, de l’imprécision des mesures réalisées une première fois en 1866. Il qualifie l’erreur « d’insignifiante »[33]… Ne restent plus aux Beni Urjin que 2 500 ha en 1887, classés cette fois-ci comme « terres collectives de parcours ».

Comment expliquer jusqu’à cette date leur résignation apparente, du moins sous la plume des fonctionnaires français ? Ici, sans doute, pèsent la proximité des troupes à Bône, les épizooties et le choléra qui frappent régulièrement ces marais, plus particulièrement durant la crise de 1866-70[34]. La répression brutale du soulèvement algérien de 1871 – auquel les Beni Urjin n’ont pas participé – leur montre, s’il en est encore besoin, le sort réservé aux tribus insoumises. Il se peut, enfin, que l’offensive marchande sur la terre, une fois les titres de propriété délivrés, ait ruiné les dernières velléités d’opposition collective[35]. Cependant, l’asphyxie est encore à venir…

La commune de plein exercice, créée en 1885, est administrée par un conseil municipal qui ne représente que les colons et leurs familles, soit un quart de la population[36]. Son budget accuse, dès le début, un déficit de 7 000 francs, malgré les subventions régulières du gouvernement général[37]. En effet, pour ressembler à une commune française, les dépenses sont considérables, ici surtout pour le drainage du village. Le déficit empêche le conseil municipal de contracter un emprunt pour la construction d’une mairie, d’une école de garçons, d’une justice de paix, etc.

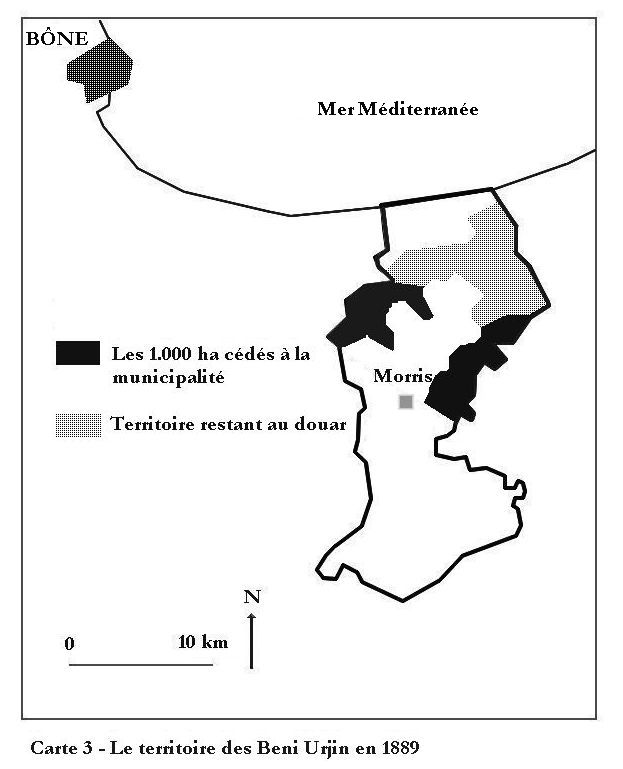

C’est pourquoi le maire lorgne déjà sur les 2 500 ha restants du douar, qu’il qualifie de « communaux ». Selon lui, 1 000 ha pourraient être encore ponctionnés car complètement « superflus » aux besoins de la tribu, un projet que relaie bientôt l’administration supérieure[38] (cf. carte 3). La commune serait ainsi dotée de revenus locatifs rétablissant l’équilibre du budget et lui permettant d’emprunter. Les concessions des colons industriels du village seraient agrandies et les membres de la jama’a, l’assemblée du douar, dont le vote demeure indispensable pour toute aliénation de terre « collective », se verraient même offrir une « compensation » en terre[39]. Acquise aux colons, l’administration se prête à l’opération que le député de la circonscription, Gaston Thomson, appuie aussi de toute son autorité[40]. Mais la jama’a nommée par la préfecture en mars 1888 s’y oppose. Elle est aussitôt dissoute et une seconde jama’a est improvisée par le maire en personne avec, cette fois-ci, des membres étrangers au douar, qui apposent complaisamment leur signature contre la promesse d’acquérir à bon compte une propriété ou une location dans le douar[41]. Le gouverneur Tirman (1881/1991) peut officialiser le projet le 19 décembre 1888.

Le régime de l’indigénat rend difficile la résistance frontale des sujets algériens contre ce nouveau coup de force. Parmi les 33 infractions sévèrement punies par l’amende et la prison depuis 1881 figurent un simple déplacement hors de la commune ou une réunion sans autorisation préalable, des propos offensants ou un acte irrespectueux contre un agent de l’autorité, contre la France ou son gouvernement. L’internement administratif est toujours là pour refroidir les plus résolus. De plus, dans une commune de plein exercice comme Morris, c’est le maire, juge et partie, qui signale telle ou telle infraction… Pour résister sans recourir aux armes, ni provoquer la répression, les notables du douar Beni Urjin disposent donc d’une marge de manœuvre réduite. Ils doivent trouver des appuis au sein même du pouvoir colonial et recourir au droit français alors qu’il légitime la domination. Enfin, leur volonté doit rester ferme malgré le coût des procédures et les risques encourus.

Si leur résistance devient visible dans la documentation à partir de 1888, c’est donc d’abord sous la forme légale de plaintes, au ton respectueux, adressées aux partisans mêmes du projet : le député Thomson et le gouverneur Tirman. Dans le français approximatif d’un écrivain public, elles critiquent moins le prélèvement des 1 000 ha que la possibilité de les louer à des étrangers au douar[42]. Jusqu’à 1891, elles restent sans réponse.

Le temps de l’affaire (1891-1907)

Vingt ans après l’instauration du régime civil, l’administration de l’Algérie est dominée par la représentation coloniale au Parlement, qui tient dans sa main les préfets et intervient directement auprès de ministres ignorants ou peu curieux de la situation locale. Au nom de l’assimilation de l’Algérie à la France, le gouverneur général a perdu l’essentiel de ses prérogatives en 1881 avec le rattachement des principaux services aux ministères parisiens[43]. Ainsi, la République ferme les yeux sur une spoliation de terres à grande échelle par les annexions de douars aux communes de plein exercice, de plus en plus nombreuses, où est appliquée la loi Warnier[44].

Cependant, les réclamations incessantes d’emprunts des six députés d’Algérie finissent par indisposer le Parlement et la presse nationale. En février 1891, le sénateur Pauliat profite d’une interpellation pour prononcer un réquisitoire contre le régime civil[45]. Il condamne les multiples dérives d’une colonisation républicaine que Jules Ferry légitimait pourtant en 1885 comme le « devoir [des races supérieures] de civiliser les races inférieures »[46]. Les débats ont un énorme retentissement. Le Temps, « le plus grand journal de la République » avant 1914[47], profite de la discussion pour défendre, comme Louis Pauliat, la « conquête morale » des sujets algériens. Ces réactions « indigénophiles » ne remettent nullement en cause l’héritage colonial, socle de la grandeur nationale après 1870[48]. Quand, au cours de l’interpellation, le sénateur d’Alger, Alexandre Mauguin, interrompt pour l’énième fois un orateur critique et lance à l’Assemblée : « Alors, évacuons l’Algérie ! », il ne prend pas beaucoup de risques et connaît déjà la réponse : « Mais non, mon cher collègue ! »[49] Pareillement, à quelques jours d’intervalle, le Temps peut condamner le « refoulement des indigènes au moyen de la confiscation des terres ou la dépossession légale »[50], et faire la publicité d’une vente aux enchères de 101 lots de colonisation en Algérie, soit près de 8 000 ha : « Ces terrains ne seront adjugés qu’à des Français », est-il naturellement précisé[51]…

Le Sénat et la presse lèvent donc partiellement le voile pour rappeler la mission civilisatrice d’un grand pays. Dans ces conditions seulement, le Temps révèle le cas des Beni Urjin en première page[52]. Les lecteurs métropolitains apprennent que le maire de Morris n’a laissé « à la tribu dépouillée que la partie des terres les plus maigres ou les plus difficiles » après dissolution d’une jama’a « récalcitrante » et son remplacement par une autre « composée de membres tous étrangers à la tribu et n’y possédant rien ». « Les protestations les plus vives […] n’ont été entendues ni du sous-préfet, ni du préfet, ni du gouverneur. […] Les indigènes de la commune voulaient envoyer des délégués à Alger. Mais ceux-ci ne pouvaient voyager sans un permis du maire qui naturellement le leur a refusé. » Voilà « qui en dit long sur la manière dont sont parfois traités les indigènes », conclut le quotidien avec euphémisme. Pour ménager la susceptibilité des patriotes, le Temps s’empresse d’ajouter qu’il tient ses informations d’une feuille française de Bône, la Liberté, qui en « garantit l’entière exactitude ». « Si nous n’avions trouvé le récit de ces faits dans un journal d’Algérie qui n’a aucune complaisance pour les indigènes, et si la pétition qui les signale n’était signée d’un conseiller municipal de la commune même de Morris, nous nous serions refusés à y ajouter créance. » Nous avons donc, sous les yeux, une information doublement rescapée. Une telle couverture à Bône, assez inhabituelle en effet, se justifiait moins par la défense des Beni Urjin que par des impératifs de politique locale. C’est Joseph Taillefer, rival acharné du maire de Morris et prêt à tout pour prendre sa place, qui dévoile en février 1891 les conditions scandaleuses du prélèvement des 1 000 ha, alors qu’il est lui-même le plus grand bénéficiaire des ventes de terres dans le douar depuis l’application de la loi Warnier[53]…

Avec d’autres révélations faites au Palais du Luxembourg, le cas des Beni Urjin vient finalement sonner aux oreilles du gouvernement. Louis Tirman démissionne. Le sénateur Jules Ferry met aussitôt à l’ordre du jour « la consolidation de cette grande œuvre nationale et civilisatrice [l’Algérie colonisée] » et la haute assemblée charge une commission de 18 membres de proposer des réformes[54]. C’est encore l’un des protégés de Ferry, Jules Cambon, qui hérite du siège de gouverneur général en avril. Pendant plusieurs mois, la presse métropolitaine entretient l’indignation de ses lecteurs contre les « scandales algériens ». Le gouverneur Cambon (1891/1897) n’hésite plus à sanctionner les élus trop visiblement compromis, à la différence de son prédécesseur. Il prête une attention particulière au dossier Beni Urjin, symptomatique de l’assimilation pratiquée. Rétablir l’indépendance de l’administration et protéger davantage la propriété « collective » des Algériens comptent parmi ses priorités. Dans une note de février 1892, il reconnaît que « le projet de cession par les Beni Urgine [sic] de 1 000 ha a eu un fâcheux retentissement et, à cette occasion, l’administration a été accusée (peut-être pas sans motif) de se prêter à la spoliation des indigènes ». « Il est plus que probable, conclut-il, que l’on sera amené à abandonner l’affaire mal engagée évidemment par la préfecture de Constantine. »[55]

La cession des 1 000 ha est donc provisoirement suspendue. Dans la foulée, le gouverneur décide que les jama’a seront désormais élues et défend leur existence dans les communes de plein exercice à côté des conseils municipaux français. Ces jamâ’a coloniales, très différentes des assemblées traditionnelles, remontent au décret du 23 mai 1863 pour l’application du sénatus-consulte[56]. Nommées jusqu’à présent par l’administration, elles sont l’organisme visible pour consentir aux aliénations ou aux échanges de biens « collectifs ». Or, la municipalisation à marche forcée du territoire algérien, englobant de plus en plus de douars, pose la question de leur survivance et de leur mode de fonctionnement : la commune de plein exercice n’est-elle pas sur le papier la même qu’en France où un seul conseil élu représente et défend les intérêts des administrés ? Jules Cambon cède en partie à ce mythe assimilateur en prônant certes le maintien des jama’a mais aussi leur élection.

La nouvelle jama’a des Beni Urjin, élue en 1893 et composée de notables du douar cette fois-ci, refuse évidemment de céder 1 000 ha à la commune. Aussitôt, les fonctionnaires et les élus français du département de Constantine engagent un bras de fer contre le gouverneur général en ne jurant que par la loi municipale de 1884, commune à la France et à l’Algérie[57]. Derrière cette défense de l’unicité républicaine, le personnel de préfecture et de sous-préfecture refuse surtout d’être subordonné au gouvernement d’Alger, et les élus dissimulent mal les nombreuses dérogations au droit commun dont ils profitent[58]. Fort de sa légitimité, le maire de Morris continue d’ailleurs à louer les terres prélevées dans le douar en 1889 pour le compte de la commune et à multiplier les amendes contre les Beni Urjin, auteurs selon lui de labours et de pacage « illicites »[59] sur le « communal ». De leur côté, les membres de la jama’a profitent d’une écoute nouvelle au sein du pouvoir colonial, envoient pétition sur pétition à Alger et portent plainte contre le maire auprès du tribunal français de Bône. Le conflit s’éternise, comme l’attente de la discussion des réformes proposées par Jules Cambon au Parlement en 1896.

Ce sont donc les tribunaux français qui sont appelés à trancher le principe du gouvernement colonial face aux carences du pouvoir politique. Les Beni Urjin portent leur combat sur un terrain inconnu et peu favorable a priori. En contrepartie, ils peuvent espérer donner à leur résistance un écho sans précédent.

À la fin du xixe siècle en Algérie, la législation française est déjà l’héritage d’une monarchie, d’un empire et d’une république, des régimes qui ont hésité continuellement à définir la nature politique de leur colonie. Si les années 1870 consacrent la victoire des assimilateurs, il n’est jamais fait table rase de la réglementation antérieure car assimiler l’Algérie à la France ne signifie pas rendre tout identique tout de suite mais rendre semblable progressivement selon les lieux et les catégories d’habitants. D’où le fatras extraordinaire de cette législation et des principes politiques qui la sous-tendent… Faute d’éclaircissement de la part des parlementaires ou des ministres, les gouverneurs et les préfets multiplient eux-mêmes circulaires et arrêtés qui ajoutent encore à l’anarchie. Deux formes de domination apparaissent pourtant derrière la complexité et l’incohérence du droit : soit la reconnaissance d’un régime spécial à l’Algérie pour une colonisation soi-disant paternaliste, héritière des bureaux arabes ; ou bien une Algérie « prolongement » de la France, ce qui légitime davantage la dépossession au profit d’une minorité de citoyens français.

Le droit colonial devient donc une réduction de la politique et son substitut. Son formalisme envahit les pratiques administratives, au risque d’enrayer, même provisoirement, la logique coloniale de domination. Par exemple, le gouverneur général Laferrière (1898/1900) rappelle à l’ordre le préfet de Constantine en juillet 1898 : il s’offusque d’un arrêté pris en conseil de préfecture qui refuse de reconnaître les jama’a dans les communes de plein exercice et qui autorise le maire de Morris à porter plainte pour labours « illicites ». « Cette manière de voir [diffère] de celle indiquée par les instructions qui vous ont été adressées à plusieurs reprises. […] Ces assemblées étaient maintenues en principe, et devaient être nommées à l’élection jusqu’au jour où serait votée la loi sur l’administration générale des indigènes. Dans ces conditions, et jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé, vous vous conformerez sur cette question des djemâas à la circulaire. »[60]

Ainsi, les notables du douar peuvent porter plainte à leur tour contre la municipalité à la fin 1898. Bien que le conseil de préfecture fasse encore barrage, interdisant à une jama’a « illégale » d’ester en justice[61], le conseil d’État casse en appel l’arrêté préfectoral[62]. Mieux, le tribunal de Bône condamne la commune de Morris à des dommages-intérêts, aux frais de procédure et à la restitution des amendes en juin 1900 : du jamais vu dans l’Algérie coloniale ! Enquêtant dans le douar, un fonctionnaire de Bône note « l’idée de résistance qui domine en ce moment parmi [les Beni Urjin], […] ainsi [encouragés] à persévérer dans la lutte avec plus d’obstination et de dédain de l’autorité »[63]. Le préfet de Constantine alerte le gouverneur à son tour. Les notables du douar n’ont pas hésité « à organiser par voie de souscription publique une grande fête à laquelle, par dérision, [ils ont] eu l’idée d’inviter la municipalité de Morris elle-même. Outrés de cette provocation, les habitants de Morris s’étaient décidés à répondre à l’invitation, mais l’intervention du maire […] les en a détournés et on a pu ainsi éviter un conflit qui menaçait de prendre des proportions réellement dangereuses »[64].

Ces arguments prennent bientôt un relief particulier. Le 26 avril 1901, dans la localité de Margueritte, proche de Miliana, six Européens sont massacrés par une centaine d’Algériens dépossédés du douar Adelia. Dans la colonie, l’écho est considérable et incite les maîtres à taire leurs divisions. En 1903, la cour de cassation donne finalement raison au maire de Morris d’après une stricte lecture de la loi municipale de 1884, la même qu’en France, où il n’est fait mention, évidemment, d’aucune jama’a de douar… Le gouverneur général Jonnart (1903/1911) continue un temps à soutenir la thèse inverse dans ses circulaires. Puis, brusquement, il change d’avis, averti cette fois-ci par le préfet de Constantine que « certaines djemâas, entre autres celles de la Petite Kabylie, où se trouvent des communaux importants, refusent de délibérer sur le mode de jouissance en se prévalant de la situation créée par la djemâa des Beni Urgine »[65]. Les risques d’une désobéissance légale et généralisée deviennent trop importants. En janvier 1907, Célestin Jonnart change la règle en confiant la gestion des terres « collectives » aux municipalités françaises[66]…

La logique de domination l’emporte donc et les pétitions des Beni Urjin de 1907 à 1910 n’y changent plus rien. La durée exceptionnelle des procédures a d’ailleurs fini de les ruiner pour le plus grand bénéfice de maître Santelli, avocat-avoué à Bône. Des collectes obligatoires sont attestées dans le douar dès 1901 pour couvrir ses honoraires, qu’un fonctionnaire de la préfecture évalue en 1907 à 30 000 francs[67]. Ce sont encore les habitants du douar qui paient la très belle brochure imprimée à Bône la même année[68] qui résume inutilement l’affaire au gouverneur. On retrouve le même exposé une vingtaine de fois dans les archives du gouvernement général pour la période 1891-1907 ! Elle est signée par 23 notables que nous savons illettrés ou sachant à peine signer en arabe,[69] et expose en 19 pages, dans un langage d’expert juridique, les contradictions du droit colonial. Maître Santelli en est, à l’évidence, l’unique auteur. La longue résistance des Beni Urjin s’explique aussi par ce compagnonnage douteux de défenseurs et d’écrivains publics, dépositaires de la langue et des codes autorisés et ayant intérêt à ce que le conflit s’éternise.

Vers une simplification radicale des rapports locaux (après 1907).

Dans le douar, la résistance prend d’autres formes. De 1886 à 1901, les 900 ha de « terres de culture » sont passés dans les mains d’Européens. La petite dizaine d’Algériens qui résiste encore a des propriétés inférieures à 20 ha, généralement grevées d’hypothèques[70]. Ils n’en conservent pas moins, aux yeux des colons et de leurs coreligionnaires privés de terre, la stature de « notables ». Le plus riche d’entre eux, Rabah Kanouni, ne possède pourtant que 15 bœufs, deux charrues, une herse et une charrette en 1907[71]. Mais comme membres de la jama’a, ces notables gèrent et défendent contre les appétits de la municipalité la dernière richesse du douar : 2 500 ha de terres « collectives ». Localement, l’enjeu est considérable : le pacage des terres de parcours et la location des parcelles mises en culture rapportent annuellement entre 25 000 et 30 000 francs déclarés. Si la somme ne correspond qu’au traitement d’un préfet à la même époque, elle équivaut aussi dans cette période de crise aux revenus moyens de 1 000 fellahs propriétaires[72].

La réglementation exige que cet argent collecté par la jama’a soit versé au receveur municipal français et porté à l’actif du budget communal. Le maire est ensuite censé le dépenser dans l’intérêt exclusif des Beni Urjin et reverser l’excédent dans la caisse spéciale du douar. Ce mode hybride de fonctionnement, illustrant encore l’histoire du droit en Algérie, nourrit les formes les plus variées de gestion occulte. Les enquêtes de l’administration financière réalisées sur place en 1895 et en 1901 démontrent, par exemple, que la municipalité dissimule dans sa comptabilité des sommes importantes destinées à la caisse des Beni Urjin, ou qu’elle les dépense pour des travaux ne les intéressant que très partiellement[73]. Ainsi en est-il pour le creusement d’un puits hors du douar ou de la participation des Beni Urjin au budget scolaire alors qu’un seul enfant algérien fréquente l’école du village. Pendant ce temps, le douar est toujours privé de chemin, d’eau potable ou de mosquée et les morts sont enterrés dans un champ ouvert où peuvent entrer les animaux[74].

La fraude, au regard du droit colonial, est aussi le fait des notables algériens. Ils ne déclarent pas tous les revenus tirés des terres « collectives » en autorisant des labours sur la partie réservée au pâturage ou en dissimulant le surpâturage contre redevance[75]. Le refus d’un bail de location ou l’incendie des meules de foin sont pour eux les moyens d’imposer le silence, y compris à certains Européens ! Par exemple, le colon Joseph Taillefer renonce à cultiver dans le douar après avoir subi pour plus de 200 000 francs de dégâts[76], ce qui donne une idée de sa fortune comparée aux 30 000 francs de revenus annuels déclarés par la jama’a. L’inspecteur financier essaie d’en savoir plus en 1901 : « Dès que j’eus mis le pied dans le communal, un mot d’ordre était donné et […] je me heurtais à peu près partout à un mutisme complet et à un mauvais vouloir évident. »[77] Pressant pourtant le président de la jama’a, Nouar ben Sedira, de lui en dire davantage sur les limites de parcelles (« Toutes les bornes ayant été arrachées ») ou les différents droits perçus, ce dernier « finit par émettre la prétention d’interposer entre lui et moi l’avoué de la djemâa. Je dus alors renoncer à obtenir de lui la moindre explication ». L’esprit procédurier a gagné, semble-t-il, les représentants du douar.

Cette résistance d’une dizaine de notables contre les colons et la municipalité n’échappe pas toujours à l’ambiguïté. Les fellahs leur paient chèrement l’accès aux pâturages ou la jouissance familiale d’un lopin de terre, autant de ressources devenues rares et monopolisées[78]. La tribu disloquée ne remplit plus son rôle d’entraide et les notables ruinés gardent la tête hors de l’eau en contribuant aussi à la noyade des plus faibles car la régression sociale est vertigineuse pour tous. En 1866, 3 400 individus étaient recensés dans le douar qui possédaient plus de 7 000 bœufs et 5 000 moutons[79]. Quarante ans plus tard, la population est trois fois moins nombreuse mais ses ressources ont diminué plus rapidement encore avec dix fois moins de bovins et quatre fois moins d’ovins[80]. Les Beni Urjin sont morts de faim ou d’épidémie, ont migré dans la commune mixte voisine ou travaillent dans les fermes européennes. Le déclin du niveau de vie, plus sévère localement, s’inscrit dans une tendance générale qui vaut pour la province et la colonie tout entière[81].

La scène qui a lieu à la mairie de Morris le 1er novembre 1907 est à ce sujet éloquente. Elle est racontée par le secrétaire Laquille, chargé des Affaires indigènes à la préfecture, qui doit justifier au gouverneur trois arrestations arbitraires[82]. Elle nous paraît néanmoins plausible, à la suite de la décision de confier la gestion des terres « collectives » des douars aux seuls conseils municipaux. Le fonctionnaire est venu expliquer la nouvelle donne aux colons du village qui l’entourent et à 150 chefs de famille des Beni Urjin. Il les rassure d’abord sur la création d’un compte distinct dans le budget communal. « Pendant [la] traduction, rapporte-t-il au gouverneur, la grosse majorité des indigènes […] donnait des marques nombreuses d’approbation ». Mais, brusquement, Rabah Kanouni se lève du premier rang et harangue l’assemblée : « Croyez-vous, dit-il, que nous allons supporter que la municipalité et les Européens s’occupent de l’administration de nos biens qui sont notre propriété indiscutable, que nous voulons gérer comme nous l’entendons ? » Le rapporteur croit même se souvenir d’« une attitude des plus arrogantes, [de] gestes violents qui étaient certainement des menaces pour ses coreligionnaires […] [lesquels] rentrent rapidement dans le rang ». Les Européens protestent à leur tour et les insultes commencent à fuser quand l’envoyé du préfet ordonne au garde champêtre l’arrestation immédiate de Rabah Kanouni et de deux autres « meneurs » algériens, menacés d’un internement administratif. « À peine ces trois individus avaient-ils quitté la salle, conclut-il, que tous les indigènes, sans exception, se pressaient autour de la table où se trouvait le secrétaire de mairie pour se faire inscrire en vue de la location d’une parcelle de communal. » Nous touchons là aux limites d’une résistance encadrée par les notables.

À partir de 1908, le régime municipal s’exerce sur toute l’étendue du douar sans la moindre retenue. La préfecture et le gouvernement général approuvent la prétention du maire à se faire rembourser les 8 500 francs de frais de procédures par les Beni Urjin, sous le prétexte que la loi municipale de 1884 l’y autorise en assimilant le douar à une simple section de commune française[83]. Ses exactions se poursuivent alors en toute impunité. Elles sont dénoncées le 5 mars 1909 dans une plainte adressée par des « indigènes du douar » au député Albin Rozet, le seul à se préoccuper encore de leur sort[84]. Elles sont confirmées, pour l’essentiel, dans le rapport d’enquête du conseiller de gouvernement Blanchard, le 28 octobre suivant.

Ainsi, le maire loue les terres des Beni Urjin 40 à 70 francs l’hectare, un prix qui les exclut du marché, à moins d’apporter discrètement un mouton, des œufs, du beurre ou des volailles… Son beau-frère se voit offrir la plus belle part locative du douar et l’élu y surveille en personne une corvée d’Algériens pour la récolte du foin. Pendant ce temps, deux gardes champêtres supplémentaires, appointés sur le compte du douar, guettent les labours « illicites » et multiplient les amendes. Pour un meilleur contrôle, le maire a décidé de regrouper la population dans deux mechtas, situées dans une zone insalubre[85]. Aux représentants des Beni Urjin venus réclamer sa clémence pendant l’hiver 1908-1909 alors que le bétail est décimé par les inondations et le manque de pâturages, celui-ci répond : « Vous pouvez crever vous et vos bêtes, je fais cela pour vous fatiguer et vous obliger à quitter le communal ! »[86]

Désormais, ajoutent les plaignants, « chacun de nous se croit menacé, d’un moment à l’autre, de la loi sur l’indigénat ou de l’internement ». L’un des signataires, Ahmed Baïarassou, écrit justement au gouverneur général le 7 août 1908[87]. Le maire l’a convoqué à l’hôtel de ville en présence des gardes champêtres et du secrétaire de mairie pour le menacer : « Il paraît que tu veux encore faire une plainte contre moi, tu l’as faite signer mercredi jour du marché ; eh bien, je vais t’envoyer à Boukanifis[88], ça te calmera ! ». Il aurait encore exigé, « sur un ton autoritaire », sa carte d’identité, les noms de ses parents et de ses enfants. Enfin, « me faisant déshabiller par force, il me fit passer sous la toise ».

L’énergie du seul député Rozet ne suffit plus à inverser la tendance, même si le gouverneur Jonnart cède à ses injonctions en ordonnant une nouvelle enquête en octobre 1909. Le conseiller de gouvernement Blanchard reconnaît l’essentiel des faits mais avec une conclusion édulcorée : « J’emporte l’impression que le maire de Morris, animé avant tout du désir de faire sentir le poids de son autorité, s’est montré parfois un peu trop passionné. »[89] Dans les bureaux d’Alger, on se charge d’adoucir davantage l’exposé des faits à l’attention du député « indigénophile ». Sur le brouillon où de larges extraits du rapport Blanchard ont été recopiés, le secrétaire général s’empresse de raturer avec ces consignes en marge : « Le gouverneur ne peut pas s’aplatir à ce point. Préparer une lettre beaucoup plus courte. Donner seulement les conclusions de monsieur Blanchard et dire qu’on a adressé de nouvelles observations au maire. »[90]

Pour les Beni Urjin, la survie devient difficile. Ils évoquent à plusieurs reprises dans les plaintes leur désir de quitter l’Algérie[91], un mouvement initié peu avant à Tlemcen pour échapper au recrutement militaire. Les anciens notables, encore privés de location sur ordre du maire à la fin 1911, implorent une dernière fois le gouverneur : « Nous sommes ruinés, nos familles et nos enfants sont sur le point de se jeter à la mer. »[92] L’appel au secours reste sans réponse.

Le 8 août 1913, en plein ramadan, le syndic de faillite du tribunal de commerce de Bône, M. Schmitt, débarque dans le douar accompagné d’un huissier, d’un interprète, de deux gardes champêtres, de deux gendarmes et de plusieurs charretiers italiens et maltais. Ils viennent procéder au séquestre de la récolte de blé. L’opération vise à faire payer les amendes pour labours « illicites ». Rabah Kanouni et son fils s’interposent et s’écrient, selon le récit d’un gendarme[93], qu’ils aimeraient mieux voir leurs têtes rouler au milieu des sacs que de laisser toucher à ceux-ci… 150 à 200 hommes, femmes et enfants accourent armés de bâtons et de fourches ! Les charretiers européens souhaitent en découdre mais M. Schmitt ordonne prudemment à la petite troupe de se retirer : « Une grave affaire », titre la Dépêche algérienne le 10 août. Pourtant, un détachement de cavalerie envoyé dès le lendemain à Morris contraint les Beni Urjin à s’acquitter. Le procureur de la République, bon prince, accepte de renoncer aux poursuites contre des excuses.

Plus de trente ans plus tard, au lendemain de la répression sanglante des manifestations algériennes du 8 mai 1945, des enquêtes sont menées dans chaque localité pour préparer « un plan de réformes ». À Morris, les fonctionnaires constatent que la terre appartient désormais pour les neuf dixièmes aux 600 Européens : des viticulteurs, des arboriculteurs et des céréaliers. Les 3 500 Algériens « sont, pour la grande majorité, composés de petits fellahs […] qui habitent le gourbi ancestral construit en chaume ou en paille, composé généralement d’une seule pièce sans autre ouverture que celle par laquelle on accède de l’intérieur et souvent non munie de porte. […] En général, ils sont analphabètes en français et en arabe, malgré la présence à Morris, à quelques kilomètres de leurs habitations, d’écoles aux classes assez nombreuses. »[94] Les notables ont bel et bien disparu et, avec eux, une certaine forme de résistance.

Des années 1830 jusqu’au début du xxe siècle, le dossier Beni Urjin rend compte d’une opposition complexe à la dépossession des terres. En dépit ou plutôt à cause de la domination, celle-ci revêt des formes d’acculturation et d’échanges, en particulier dans le recours à la justice française. Ses acteurs sont membres de la tribu, évidemment, mais ils ont besoin du concours paradoxal – et parfois intéressé – de certains Français. De même, si les colons du lieu et l’administration ruinent progressivement la résistance, des Algériens étrangers à la tribu ou contraints à s’en désolidariser participent aussi à sa réduction, plus ou moins volontairement.

Cette résistance est aussi étroitement liée à sa trace écrite. Sans doute, notre travail élémentaire est de mesurer la partialité et le silence des sources mais la domination française s’exerce justement dans le monopole de l’écrit. Etre documenté pendant deux décennies sur l’affaire Beni Urjin est en soi une forme de dysfonctionnement pour l’État colonial. En 1897, une note du gouvernement général insistait déjà sur l’anormalité d’une telle couverture, estimant qu’il fallait « en finir avec cette affaire dont l’importance peut être appréciée par l’ampleur du dossier »[95]. Les plaintes des notables du douar de 1889 à 1910, dans une langue et avec des codes étrangers, sont une brèche dans ce domaine réservé de l’écrit. Elles ne peuvent se justifier qu’avec l’espoir, même ténu, d’être entendues. Le niveau de l’indignation en France, les divisions au sein de l’administration coloniale et la perspective de profit pour les avocats autorisent un temps cette production originale d’archives. Les conditions disparaissant, la documentation se tarit et la résistance des Beni Urjin avec elle. Comme le reconnaissent, usés, Rabah Kanouni, Ahmed Baïarassou et Ali Boubir dans une dernière lettre au gouverneur général : « C’est la douzième plainte que nous adressons […] sans résultat. »[96]

Notes

[1] Charles-Robert Ageron, les Algériens musulmans et la France (1871-1919), PUF, 1968, Paris, t. 2, p. 769.

[2] Kamel Kateb, Européens, « Indigènes » et Juifs en Algérie (1830-1962). Représentations et réalités des populations, INED, 2001, Paris, p. 121.

[3] Charles-Robert Ageron, op. cit., t. 1, p. 3-36.

[4] André Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la conquête jusqu’en 1919 – Essai d’étude économique et sociale, PUF, 1961, Paris, p. 161-167.

[5] CANA, IBA 38.

[6] CAOM - Dans les séries K, L et M principalement.

[7] Charles-Robert Ageron, op. cit., t. 1, p. 67-78 ; Daho Djerbal, Processus de colonisation et évolution de la propriété foncière dans les plaines intérieures de l’Oranie (subdivisions de Mascara et Sidi-bel-Abbès, 1850-1920), Université Paris-VII, thèse inédite, 1979, t. 1, p. 99-111.

[8] CAOM, 22K10.

[9] CAOM, 31K16. Les précisions qui suivent quant à l’application du sénatus-consulte sont tirées du même carton.

[10] La « vacance » peut traduire une méconnaissance ou une négation de l’économie agropastorale en Algérie qui accorde une large place aux terres de parcours. Elle peut aussi sanctionner les Algériens qui ne se plient pas aux modes de reconnaissance de la propriété importés par les Français.

[11] Métayers au 1/5 de la récolte en principe.

[12] CANA, IBA 38 - Note interne du gouvernement général du 3 mars 1888. Sur les 70 000 ha soumis à ces opérations dans la banlieue de Bône, les Algériens ne sont reconnus propriétaires que de 24 % en 1850, les colons européens de 19 % et le Domaine de 57 %. Les proportions sont encore plus sévères dans la Mitidja algéroise, respectivement 8, 26 et 66 %. Cf. : André Nouschi, op. cit., p. 177 ; Hildebert Isnard, la Réorganisation de la propriété rurale dans la Mitidja (ordonnance royale du 21 juillet 1846 et commission des transactions et partages, 1851-1867) - Ses conséquences sur la vie indigène, A. Joyeux, s.d., Alger, [1950], p. 42.

[13] CAOM, 31K16 - Rapport du 10 février 1866.

[14] Daho Djerbal, op. cit., p. 102.

[15] CAOM, 31K16 - Rapport du 10 février 1866.

[16] CAOM 31K16 - Lettre du général Périgot au général de Lacroix du 18 août 1866.

[17] CANA, IBA 38 - Dans une note du 3 mars 1888, les services du gouvernement général rappellent que le litige a été réglé par une transaction (5 mars 1870) : les droits des plaignants ont été reconnus « sous la réserve des droits des tiers et de ceux du Domaine public ».

[18] Annie Rey-Goldzeiguer, le Royaume arabe - La politique algérienne de Napoléon III, 1861-1870, SNED, Alger, 1977.

[19] Près de 7 millions d’hectares sur 34 au total.

[20] Charles-Robert Ageron, op. cit., t. 1, p. 76.

[21] CAOM, 31K16 - Rapport du 20 janvier 1866. La commission fait état de 3 471 personnes regroupées sur la terre arch d’une superficie de 3 732 ha.

[22] CAOM, 31K16 - Lettre du 16 janvier 1866 au général de Lacroix, commandant la subdivision de Bône.

[23] CAOM, 31K16 - Rapport du 20 janvier 1866.

[24] Claude Collot, les Institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962), OPU/éditions du CNRS, Alger/Paris, 1987, p. 117.

[25] CAOM, 1Y159 - Historique réalisé par le service du « plan des réformes » du gouvernement général le 16 septembre 1946.

[26] Charles-Robert Ageron, op. cit., t. 1, p. 87-101. Il s’agit notamment de mettre fin à la dispersion et au fractionnement des droits familiaux.

[27] Par exemple dans les douars de la région de Mascara et de Sidi-bel-Abbès pour les années 1870-1880. Cf. Daho Djerbal, op. cit., t. 2, p. 212-213.

[28] Ibid.

[29] CANA, IBA 38 - Note du gouvernement général au conseil de gouvernement du 3 mars 1888.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] CANA, IBA 38 - Note du gouvernement général au conseil de gouvernement du 3 mars 1888 et rapport du répartiteur des contributions diverses de Bône du 28 mars 1901.

[33] CANA, IBA 38 - Note du gouvernement général au conseil de gouvernement du 3 mars 1888.

[34] André Nouschi, op. cit., p. 344-348.

[35] Daho Djerbal, op. cit., t. 2, p. 213.

[36] Gouvernement général de l’Algérie, Tableau général des communes de l’Algérie au 1er janvier 1892, Fontana, Alger, 1892. 617 citoyens français sont recensés à cette date pour une population municipale de 2 406 individus. La presque totalité des 1 655 Algériens recensés appartiennent au douar Beni Urjin : leur nombre aurait donc chuté de moitié de 1866 à 1892 !

[37] CANA, IBA 38 - Lettre du maire au gouverneur général du 30 mars 1886.

[38] CANA, IBA 38 - Correspondance du maire de Morris, du sous-préfet de Bône, du préfet de Constantine et du gouverneur général, de mai 1887 à décembre 1888.

[39] CAOM, 3M65 - La chemise comprend les cartes du projet de cession des 1 000 ha à la commune.

[40] CANA, IBA 38 - Annotation de la main du député sur une lettre du maire au gouverneur général d’août 1888. Détenteur du siège depuis 11 ans (il le sera jusqu’à sa mort en 1932 !), Gaston Thomson est déjà un « poids lourd » du Parlement comme ancien protégé de Gambetta et comme rapporteur de plusieurs budgets.

[41] CANA, IBA 38 - Le fait est décrit précisément dans une pétition des notables du douar, le 1er avril 1891, et reconnu, après enquête, par le gouverneur général Cambon.

[42] CANA, IBA 38 - Dans une plainte adressée au gouverneur le 27 octobre 1890, on peut lire par exemple : « Monsieur le maire nous a fait appeler hier dimanche à Morris ; il veut partager notre terre avec des étrangers, ce que nous vous supplions d’empêcher. »

[43] Kenneth Vignes, le Gouverneur général Tirman et le système des rattachements, Larose, Paris, 1958.

[44] Charles-Robert Ageron, op. cit., t. 1, p. 83-102 et p. 184-188 ; Claude Collot, op. cit., p. 94-95. De 1878 à 1891, le nombre des communes de plein exercice passe de 96 à 249. Vers 1880, elles sont en moyenne cinq fois plus grandes qu’en France (8 000 ha contre 1 650 ha) et plus de cinquante dépassent les 10 000 ha (8 300 ha à Morris). 493 000 habitants sont administrés dans ce cadre en 1878, 1 620 000 en 1891, des Algériens en majorité.

[45] Sénateur du Cher depuis 1887, il est rapporteur du budget de l’Algérie en 1890.

[46] Journal officiel, séance à la Chambre du 28 juillet 1885.

[47] Selon l’expression de Charles Maurras cité dans : Pierre Albert (s/d), Histoire générale de la presse française, t. 3 : de 1871 à 1940, PUF, Paris, 1972, p. 352. Ce quotidien de référence, situé politiquement au centre, tire alors à 30.000 exemplaires.

[48] Raoul Girardet, l’Idée coloniale en France, La Table Ronde, Paris, 1972. En particulier les trois premiers chapitres.

[49] Journal officiel, séance au Sénat du 26 février 1891.

[50] Le Temps, 8 mars 1891 : « Ce que le Sénat paraît vouloir et ce que nous voulons aussi, ce que nous avons toujours demandé, […] c’est qu’on aiguille le train des affaires algériennes, non plus vers le refoulement des indigènes au moyen de la confiscation des terres ou la dépossession légale mais vers la conciliation des intérêts par la justice et le rapprochement des hommes par les bons procédés. »

[51] Le Temps, 22 février 1891.

[52] Le Temps, 5 mars 1891.

[53] CANA, IBA 38 - Lettre du secrétaire de la préfecture de Constantine d’août 1891 et rapport du répartiteur des contributions diverses de Bône du 28 mars 1901.

[54] Journal officiel, séance au Sénat du 6 mars 1891.

[55] CANA, IBA 38 - 17 février 1892.

[56] Claude Collot, op. cit., p. 86-89.

[57] Si l’article 164 de la loi en étend effectivement le bénéfice aux communes de plein exercice en Algérie, le décret du lendemain (5 avril 1884) précise les dispositions spéciales d’application dans la colonie pour maintenir la domination française.

[58] CANA, IBA 38 - Cette querelle administrative s’étale dans un nombre très important de documents entre 1891 et 1907. La longue lettre de 10 pages que le gouverneur adresse le 9 juillet 1894 au préfet de Constantine l’illustre parfaitement. C’est un rappel à l’ordre qui mobilise le droit colonial alors que le préfet a fait de même avec ironie au service de la thèse inverse. Des arrêtés pris en 1896 et en 1900 renforcent la tutelle des préfets vis à vis du gouverneur général sans la rendre absolue. Cf. Claude Collot, op. cit., p. 48-50.

[59] CANA, IBA 38 - Lettre du gouverneur général au préfet du 26 avril 1897.

[60] CANA, IBA 38 - Lettre du 7 juillet 1898.

[61] Décision du 4 janvier 1899.

[62] Décision du 21 juin 1899.

[63] CANA, IBA 38 - Rapport du sous-directeur des contributions diverses de Bône à son directeur de Constantine du 21 janvier 1901.

[64] CANA, IBA 38 - Rapport du préfet de Constantine au gouverneur général du 26 mars 1901.

[65] CANA, IBA 38 - 16 janvier 1907.

[66] CANA, IBA 38 - Lettre du gouverneur général au préfet de Constantine du 23 janvier 1907.

[67] CANA, IBA 38 - Rapport du secrétaire pour les Affaires indigènes de la préfecture au gouverneur général du 30 novembre 1907.

[68] CANA, IBA 38 - Mémoire présenté par les anciens membres de la Djemâa des Beni-Urgines et les notables de ce douar à Monsieur le Gouverneur Général de l’Algérie dans l’affaire de la commune de Morris, Bône, éd. ?, 1907.

[69] Les mêmes noms apparaissent au bas des pétitions.

[70] CANA, IBA 38 - Rapport du répartiteur des contributions diverses de Bône du 28 mars 1901.

[71] CANA, IBA 38 - Fiche de renseignements établie par le maire de Morris du 5 novembre 1907. Au début du XIXe siècle, un bœuf peut être estimé à environ 100 F, un peu plus de trois fois le salaire d’un ouvrier algérien ou trois fois la ration en orge pour nourrir une famille pendant un mois. Cf. André Nouschi, op. cit., p. 610 ; Colette Establet, Etre caïd dans l’Algérie coloniale, éditions du CNRS, Paris, 1991, p. 275-276.

[72] Colette Establet, op. cit., p. 274-276.

[73] CANA, IBA 38 - Rapports du sous-directeur des contributions diverses de Bône des 16 août 1895 et 21 janvier 1901.

[74] CANA, IBA 38 - Mémoire présenté par les anciens membres de la Djemâa des Beni-Urgines…, éd. ?, Bône, 1907, p. 9. Les faits sont confirmés dans le rapport d’enquête du conseiller de gouvernement Blanchard du 28 octobre 1909.

[75] CANA, IBA 38 - Rapport du sous-directeur des contributions diverses de Bône du 21 janvier 1901. De nombreux témoignages concordent sur ce point émanant de marchands de bestiaux européens ou d’éleveurs algériens étrangers au douar qui n’ont aucun intérêt à ce que ces pratiques s’arrêtent.

[76] CANA, IBA 38 - Lettre du maire de Morris au sous-préfet de Bône du 18 juin 1907.

[77] CANA, IBA 38 - 21 janvier 1901.

[78] Ibid. Le sous-directeur des contributions diverses de Bône reçoit au cours de son enquête les plaintes des Beni Urjin privés d’accès à la terre par la jama’a. D’après eux, des Algériens étrangers au douar ou des Européens plus fortunés obtiennent ce privilège contre une taxe. Trois Européens reconnaissent au cours de l’enquête avoir versé à la jemâ’a entre 12 et 60 francs, six Algériens entre 5 et 100 francs, pour cultiver ou faire paître leurs bêtes.

[79] CAOM, 31K16 - Rapport de la commission du sénatus-consulte du 20 janvier 1866.

[80] CANA, IBA 38 - Rapport du secrétaire pour les Affaires indigènes de la préfecture au gouverneur général du 21 décembre 1907.

[81] André Nouschi, op. cit., notamment les graphiques réunis en annexes ; Charles-Robert Ageron, op. cit., t. 2, p. 792-858.

[82] CANA, IBA 38 - Rapport du 21 décembre 1907.

[83] CANA, IBA 38 - Note interne du gouvernement général du 12 juin 1908 se référant à l’article 131 de la loi municipale du 4 avril 1884.

[84] CANA, IBA 38. Albin Rozet est député de la Haute-Marne depuis 1889. Cet ancien diplomate, républicain modéré, s’intéresse aux questions coloniales comme membre de diverses commissions dont celle sur l’Algérie. Il s’y rend à plusieurs reprises, dénonce au Parlement la non scolarisation des Algériens et combat en vain l’institution des tribunaux répressifs (1902). En janvier 1909, il dépose une proposition de loi contre l’internement administratif et contre les pouvoirs disciplinaires des administrateurs qui n’est pas adoptée.

[85] CANA, IBA 38 - Arrêté municipal du 27 septembre 1906 approuvé par la préfecture.

[86] CANA, IBA 38 - Ces propos cités dans la plainte du 5 mars 1907 sont contestés par le sous-préfet de Bône dans un rapport d’enquête du 29 mai. Selon lui, les plaignants « comprennent aussi peu le français que le maire parle mal l’arabe »…

[87] CANA, IBA 38.

[88] A Boukhanéfis, au sud de Sidi-bel-Abbès, se situe l’un des trois pénitenciers où sont purgées des peines d’internement administratif en vertu du code indigène.

[89] CANA, IBA 38 - Rapport d’enquête du conseiller de gouvernement Blanchard du 28 octobre 1909.

[90] CANA, IBA 38 - Brouillon de la lettre du gouverneur général au député Albin Rozet (sans date).

[91] CANA, IBA 38 - Notamment dans une plainte adressée au président du Conseil, Georges Clemenceau, le 20 septembre 1907.

[92] CANA, IBA 38 - Plainte du 25 janvier 1912.

[93] CANA, IBA 38 - Rapport du capitaine de gendarmerie Maitrot de l’arrondissement de Bône du 13 août 1913.

[94] CAOM, 1Y159 - « Plan d’action des communes », rapport du 16 septembre 1946.

[95] CANA, IBA 38 - Note du 29 mars 1897.

[96] CANA, IBA 38 - Pétition du 11 août 1910.