إنسانيات عدد 37 | 2007 | المعيش، التمثلات والمثاقفة | ص11-37| النص الكامل ![]()

|

Evolution of divorce in Tunisian society, from statistical indices Abstract: In this text we try to spot the divorce evolution phenomenon. We interpret the statistical indices of the period from 1960-2005 by confronting them with the change process and the crises happening in the society with independence. Taking the development programme content, adopted by the governing elite, into account, we put the accent on the form and depth of social changes and the values which result through the Tunisian modernization programme. Our aim is to reveal the impact of those changes on the relationships established between two partners, that is to say a man and his wife, within the family, and also to locate negotiation forms which they adopted to meet their conjugal conflicts. Keywords : divorce - legislation - social changes - social crises - conjugal conflicts - negotiation. |

Moncef MAHWACHI : Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax, Tunisie.

الإشكـال

يستدعي الاشتغال على ظاهرة الطلاق في تطوّرها وبالدلالات التي تنطوي عليها استنفار مرجعية معرفية متعددة المداخل. فمقاربة من هذا النوع من الظواهر تضع الباحثين في مواجهة تحديات منهجية ذات بال، لعلّ أولها ذلك الذي يتصل بضبط حدود لموضوع الظاهرة، فعلم اجتماع الأسرة قد عرف خلال العقدين الأخيرين انفجارا معرفيّا كبيرا وتلاشى في تخصّصات فرعية مثل "علم اجتماع الثنائي" (sociologie du couple) و"علم اجتماع الزواج" و"علم اجتماع الطلاق" و"علم اجتماع الأجيال" وغير ذلك، ثمّ إن مداخله توزّعت بين تخصّصات عديدة مثل علم الاجتماع والديموغرافيا وأنثربولوجيا القرابة وعلم النفس وعلوم القانون وغير ذلك. معنى هذا أن معالجة موضوع الطلاق والحياة الزوجية يستدعي- رغم الثراء المعرفي الذي ينطوي عليه تنوّعه- حذرا منهجيا إزاء هذه التداخلات إن من حيث المنهج أو من حيث النتائج. ومن جهة أخرى تتصل ظاهرة العلاقات بين الثنائي الزوجي بأدق العلاقات الإنسانية الحميمية التي يمكن أن تنهض بين فردين. وعلاقات كهذه تبدو وثيقة الصلة بالنوازع الجماعية التي يستبطنها الأفراد في بيئاتهم الثقافيّة المحلية إذ تتحكم فيها قيم نمطية كالذكورة والأنوثة والشرف الرجولي والطهر الرمزي والنبل العائلي وغيرها، وجميع هذه الظواهر و"العقد" تنغرس في المتخيّل الجماعي وتوضع موضع العمل في الحياة العائلية و تتمظهر في العلاقات الزوجية والممارسات اليومية.

نحن في هذا العمل نطمح إلى تحقيق غاية محددة، فسنعمل على تتبع تطوّر ظاهرة الطلاق في المجتمع التونسي بقراءة مؤشراتها الإحصائية بدءا من سنة 1960 (حيث بدأت تتوفر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المحاكم التونسية) وصولا إلى سنة 2005، وتأويل دلالات تطورها في ضوء تحولات المجتمع التونسي والأزمات الاجتماعية التي هزّته منذ الاستقلال، آخذين بعين الاعتبار في التحليل مضامين البرامج التنموية التي وقع تبنيها من قبل الدولة التونسية، وشكل التحديث الاجتماعي ومدى العمق الذي اتخذه، ونوع القيم الاجتماعية التي تبلورت في إطاره، كاشفين عن تأثيرات تلك العوامل في نوع العلاقات التي تشكّلت بين الثنائي الزوجي، وفي الصيغ التفاوضية الجديدة التي أصبحا ينخرطان فيها. ونهتدي في معالجة هذه الإشكالية بفرضيّة أساسية وأطروحة عمل ينهض عليها التحليل مراعين في ذلك اعتبارين اثنين:

أولا: لقد عكست مؤشرات الطلاق بما اتجهت إليه معدلاتها من ارتفاع أو انخفاض خلال العقود الأربعة المنقضية، ما عرفه المجتمع التونسي من أزمات واهتزازات اجتماعية، وكانت مؤشراته محرارا حقيقيا دالاّ عمّا عرفته بنية الأسرة ونظام الأدوار فيها ومضمون القيم الجديدة ومحتوى التشريعات التي استحدثت في مجالها من تغيرات نوعية عميقة.

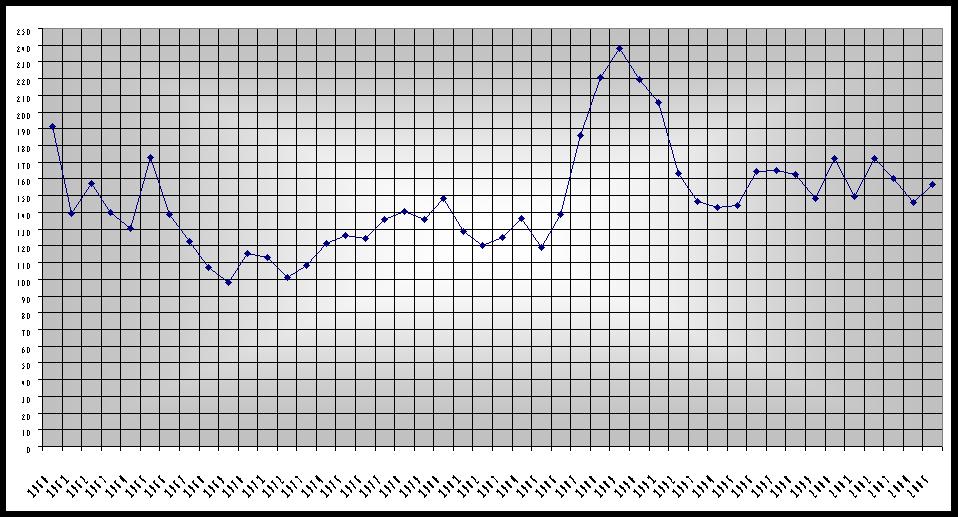

ثانيا: تبيّن الإحصائيات المتصلة بتطور مؤشّرات الطلاق خلال العقود الأربعة الماضية أن الظاهرة قد تأثرت بضربين من التغيرات: الأولى بنيوية[1] عميقة (structurelles) (حيث حافظت معدلاتها عن ارتفاع متصاعد خلال مدة طويلة نسبيّا)، وأخرى ظرفية[2] ومؤقتة (conjoncturelles) عكسها التنامي السريع لمؤشّرات تغير الظاهرة خلال فترات زمنية قصيرة (أنظر شكل المنحني في البيان الإحصائي رقم1). وأما التغيرات العميقة فقد اتخذت مؤشراتها الإحصائية التي تدلّ عليها اتجاهات مستقرة امتدّت على فترات زمنية طويلة نسبيا (ما أشارت إليه مثلا معدلات الطلاق خلال السبعينات والثمانينات). وهو ما يعني أن مؤشرات التغير الظرفية الصاعدة قد عكست تغيّرا سريعا لكنه مؤقت (مثلما وقع في أول الستينات أو في النصف الثاني من الثمانينات) وذلك مقارنة باتجاهات التطوّر التي عرفتها مؤشرات الطلاق خلال فترات أخرى بحيث لم تكن تلك المؤشرات لتستمر طويلا، وهو ما يعني أن ارتفاعها ثم انخفاضها السريع كانا يحصلان نتيجة عوامل وقتية.

1. ملاحظات تقنية

ثمة ملاحظات إجرائية تتصل أساسا بمصدر المعطيات الإحصائية وبكيفية تحديد نسبها ومعدلاتها نوضّحها فيما يأتي:

1.1. مصدر المادّة الإحصائية الأولية

لقد بدأ العمل بمجلة الأحوال الشخصية كمرجع قانوني وتشريعي منظم للحياة الزوجية والعائلية في تونس منذ فجر الاستقلال (ظهرت في 13 أوت 1956 وبدأ العمل بها في أول جانفي سنة1957[3]) حيث أصبح الطلاق قرارا مدنيا[4] تتخذه المحكمة بعد التقاضي، ولذلك لم تكن الإجراءات العملية الضرورية لتطبيق مضامين "المجلة" كإيجاد المحاكم المختصة وتعميمها وتحديث الجهاز القضائي وتفعيل المؤسسات الإحصائية وتأسيس أرشيف خاص بها، قد بدأت في العمل إلا في بداية الستينات لذلك لم تعكس إحصاءات الطلاق المسجلة في السنوات الأربعة الأولى بعد الاستقلال حقيقة حجم الظاهرة (830 حالة طلاق فقط سنة 1957). فالأرقام الأكثر صدقية هي تلك التي بدأ تسجيلها منذ سنة 1960. أما بالنسبة إلى ما يتصل بمصدر المعطيات الإحصائية الأولية التي تخصّ عدد الزيجات والطلاقات خلال كلّ سنة فقد تم اقتناؤها كمادّة خام من المركز الوطني للإحصاء خلال المدة المشار إليها، أما تلك التي تتصل بأنواع الطلاق ("بالاتفاق" و"للضرر" و "إنشاء") وجنس طالبيه من الزوجين فقد تم توفيرها - كمادّة خام أيضا- من وزارة العدل (الإدارة العامة) وارتبطت الإحصاءات المتصلة بها أساسا بأحكام الطلاق سواء بطلب من الزوج أو بطلب من الزوجة خلال المدة الواقعة بين سنتي 1990 و2005.

2.1. في تحديد معدل "الطلاقية"

لا يتخذ عدد المطلقين والمطلقات قيمة مطلقة في ذاته إلا بربطه بمتغيرات أخرى تضبط إما بالنظر إلى العدد الكلي للسكان الذين هم في سن الزواج، أو عدد الزيجات في نفس سنوات الطلاق. وفي تحديد مؤشر الطلاقية (divortialité) ثمّة خيارات متعددة. فالديموغرافيون يصوغون هذا المعدل بقسمة عدد الطلاقات على عدد السكان الذين هم في سن الزواج ثم يضربون العدد في الألف، وقد يعتمدون معادلة ثانية تقوم على قسمة عدد الزيجات على عدد الطلاقات للحصول على عدد كسرى أعلاه بسط وأسفله مقام، وتتحدد النتيجة الحسابية بالنظر إلى المقام (Le dénominateur)، فكلما صغرت قيمته كانت النتيجة أكبر.

أما الاجتماعيون فيعتمدون غالبا على معادلة أخرى تقوم على الربط بين عدد الطلاقات بعدد الزيجات الواقعة في نفس السنة، ثمّ قسمة العدد الأول على الثاني وضرب الحصيلة في ألف مما يعطي قيمة قابلة للمفهمة بالنسبة إلى الألف. ومهما يكن الاختلاف بين هذه الصيغ والمعادلات في تحديد نسبة الطلاقية فإنّ اعتماد واحدة منها يكون حصيلة اختيار مبرر يحدده الباحث، وتكون له تبعاته النظريّة والعلمية التي يقدّر فائدتها ضمن الخيارات المنهجية التي يتخذها.

و فيما يلي يرسم البيان الإحصائي التالي اتّجاهات التطور الحاصل في مؤشرات الطلاق في المجتمع التونسي منذ سنة 1960 إلى حدود سنة 2005.

الرسم البياني رقم 1. تطور مؤشرات الطلاق في المجتمع التونسيى من الفترة الواقعة بين 1960-2005

مصدر المعطيات الأولية: المركز الوطني للإحصاء- تونس.

2. قراءة البيانات الإحصائية

تضعنا القراءة العامة لمؤشّر تطوّر الطلاق أمام حقيقة بيّنة، هي غلبة الاتجاه العام إلى الارتفاع النسبي كظاهرة عامة، ولو أن المؤشرات ستعرف ضمن هذا الاتجاه العام فترات وقتية من الانخفاض والارتفاع، لكنها ستبقى متجهة عموما نحو الارتفاع. فعلى سبيل المثال يغلب اتجاه مؤشّر الطلاقية إلى الانخفاض خلال الستينات وخاصة في أواخرها لتصل النسبة إلى حد طلاق واحد على 10 زيجات. أما في السبعينات والثمانينات فقد اتجهت المؤشرات العامة إلى الارتفاع النسبي والمستقر، لكنها ستعرف طفرة نوعية وارتفاعا حادّا وصل إلى حد مطلّق واحد على أربع زيجات (4/1)، وهي أعلى نسبة لمؤشّر الطلاق في تونس خلال العقود الأربعة والنصف الأخيرة.

و لقراءة التغير الحاصل في مؤشرات الطلاق خلال العقود الأربع يمكن تقسيم فترات التطور إلى أربع لحظات تتطابق مع أربع أزمنة اجتماعية واضحة المعالم هي أساسا:

أ: فترة الستينات. ب: فترة السبعينات والنصف الأول من الثمانينات. ج: فترة النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات. د: فترة التسعينات وبداية القرن الحادي والعشرين.

1.2. فترة الستينات

ثمة ثلاث ظواهر يشير إليها البيان في هذه الفترة، فقد عرفت ظاهرة الطلاق ارتفاعا نسبيا مقارنة بأواخر الخمسينات، حيث سجّل 4695 طلاقا سنة 1960 أي بمعدّل191,6 على ألف زيجة (ما يقارب الخمس:1 على5) وهي نسبة تشير إلى حصول حالة الـ"انفجار الطلاقي"، وذلك مقارنة بأواخر الخمسينات حيث سجّل 830 طلاقا سنة 1957. أما الظاهرة الثانية فهي تشير إلى أن مؤشرات الطلاق قد اتجهت في أواخر هذه العشرية إلى انخفاض وصل أدنى مستويات الظاهرة، وكان ذلك في سنة 1969 وهي أضعف نسبة عرفتها مؤشرات الطلاق في المجتمع التونسي منذ الاستقلال، حيث طلق 3318 شخصا أي انه قد وقع 98 طلاقا على 1000 زيجة (أي ما يقارب طلاق واحد على 10 متزوجين). أما الظاهرة الثالثة فتتمثل في أن مؤشرات الطلاق التي ستتجه مؤشراتها العامة إلى الانخفاض مقارنة ببداية الستينات ستعرف خلال سنة 1964 و1965 ارتفاعا نسبيا لكنه محدود، حيث عرف تراجعا وصل أدنى نسبة له في نهاية عشرية الستينات.

وبالنسبة إلى جنوح أحكام معدلات الطلاق إلى الارتفاع بدءا من الستينات (خمس المتزوجين طلّقوا) فقد ذهب الظنّ لدى المراقبين آنذاك إلى أن السبب في ذلك يعود إلى صدور مجلة الأحوال الشخصية[5] التي ازدهرت معها الحقوق الشخصية وخاصّة حقوق المرأة، فقد "سنت التشريعات لمؤازرتها" لذلك "تيسّرت إجراءات الطلاق بفضل القوانين الجديدة المتساهلة"... "الأمر الذي جعل أمر الطلاق ميسورا وسهل المنال". و في الحقيقة إنّ حكما كهذا انطباعي، لأنّ ظهور "المجلة" كنص تشريعي إنما جاء ليصحّح وضعا تشريعيا مرضيا ومختلا كان قائما. فقد وضعت التشريعات الزوجين كليهما- من حيث المبدأ على الأقل- في وضع متساو أمام حقّ الطلاق[6] وقلّصت من الامتيازات المشطّة التي كان أغلب الرجال لوحدهم يستفيدون منها في ظل التشريعات والأعراف العائلية السائدة قبل الاستقلال. معنى هذا أن ارتفاع نسبة الطلاق الذي حصل سنة 1960 مقارنة بالسنوات التي ستلحق (اتجاه المعدّل نحو الانخفاض خلال عشرية الستينات) لم يكن حصيلة مباشرة للتغيرات القانونية التي حصلت بل كمنت أسبابه أساسا في صميم العوامل الاجتماعية المصاحبة.

ولتفسير هذا يجب أن نؤكد حصول تراكمات طويلة لخلافات زوجية وأوضاع عائلية مرضية موروثة سبقت ظهور التشريعات الجديدة، ومع بداية العمل بمضامين "المجلة" زالت الموانع - على الأقل القانونية منها - مما يسّر على الأزواج الذين تراكمت خلافاتهم العائلية المضيّ نحو فك عقدة الزواج، الأمر الذي دفع إلى حصول ما يشبه الانفجار الطلاقي عكسه ارتفاع نسبيّ في مطالب الطلاق وصعود مؤشراته العامة خلال هذه الفترة. وثمة أمر آخر يتصل بالسلوك الزواجي السائد في ذلك الوقت وكان "كارمال كاملاري" قد أشار إليه في دراسة له حول العائلة التونسية[7]. فمن العادات والأعراف الموروثة التي سادت في البيئات الأهلية والعائلية آنذاك أن يرتّب الآباء لأبنائهم زواجا مبكرا ما إن يبلغوا سن الرشد، وكانت اغلب هذه الزيجات تفشل، لذلك فإن عددا كبيرا من الأزواج حديثي الزواج قد طلقوا في هذه الفترة مستفيدين من التشريعات الجديدة، فالآباء الذين بادروا بتزويج أبنائهم وبناتهم كانوا مدفوعين بالعادات ولم يكونوا يفكرون في مدى "الجاهزية" الاجتماعية والنفسية للأبناء للاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم والنهوض بوظيفة الأبوّة والأمومة.

أما بالنسبة إلى سنوات 1962 و 1964 فقد عرفت معدلات الطلاق ارتفاعا نسبيا مقارنة بالاتجاه العام الذي ساد خلال هذه الفترة، فقد سجلت النسبة ما يقارب الطلاق الواحد على 6 زيجات سنة 1965 ليعود إلى 1 على 8 سنة 1967 ثم 1 على 10 سنة 1969 (وهي أدنى نسبة لمعدلات الطلاق على الإطلاق). ولعل مبرر هذا الارتفاع الظرفي الحاصل في بداية الستينات يعود إلى وقوع حدث رمزي عابر لكنه ذو دلالة، ويتصل أساسا بطلاق الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وزواجه بثانية[8]. و لهذا الحدث انعكاس معنوي على السلوك الطلاقي السائد آنذاك لأن طلاق "الزعيم" و "القائد الأكبر" آنذاك قد كسر رمزيّا الحاجز النفسي تجاه الرباط الزواجي وقلص من الشحنة الرمزية السلبية التي كانت تحيط بفعل الطلاق في البيئة الأهلية، فالطلاق من رمز سياسي وقيادي لطالما أعطى في خطبه دروسا طويلة عن قداسة العائلة والحياة الزوجية النموذجية، سيكون له صدى رمزي في عامّة الناس. ومثل هذا الحدث قد فتح المجال للمترددين والمقبلين بتوجّس على اتخاذ قرار التطليق والارتباط بنساء أخريات. لكن يجب القول إن الارتفاع المسجل في نسب الطلاق في تلك السنوات لم يكن وقتذاك إلا ظرفيا ولم يتخذ صبغة الاستمرار.

و نعتقد أن الظاهرة اللافتة ستتضح أكثر في آخر الستينات، فقد شهدت معدلات الطلاق انخفاضا بيّنا انتقلت النسب خلالها من طلاق واحد على 6 أو7 زيجات في منتصف الستينات إلى 1 على 10 سنة 1969. و نعتقد أن مبرر ذلك يعود إلى طبيعة المحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي ساد خلال الستينات وكان له تأثير طردي ومباشر على العائلة التونسية. فقد انتهجت الدولة التونسية منذ بداية الستينات تجربة التعاضد الاشتراكية (1964-1969)، وهي تجربة اتسمت بالصرامة والشدّة تصاحبت مع كثير من المصاعب في حياة العائلة التونسية. فقد تهمّشت أشكال التقليدية العمل والإنتاج التقليدية وتحول الفلاح بفعل ذلك إما إلى أجير في أرضه أو إلى عامل يومي في إحدى القطاعات المهمّشة كقطاع البناء مثلا. ومارست الدولة في إطار هذه السياسة المتشددة قسرا على الرافضين والمتضررين من نظام التعاضد. و لتوضيح صعوبة تلك الظروف يكفي هنا أن نذكر ببعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي اتصلت بتلك الفترة. فعلى الأهمية النسبية التي حققها معدل النمو الحاصل (قدر بـ 4,6% )[9] خلال العشرية الأولى (1962-1971)، فقد تمّ ذلك مقابل إرباكات كثيرة حصلت في نظام الملكية والتأجير وفي علاقات الإنتاج التقليدية التي كانت العائلة التونسية تحيى فيها. ورغم الأهمية النسبية لمعدل النموّ هذا فإنّه لم ينعكس بصفة محسوسة على مستوى عيش المواطن التونسي نظرا لتأثير عوامل اجتماعية وديموغرافية مصاحبة، وخاصّة الارتفاع الكبير الذي حصل في نسب النمو السكاني خلال عشرية الستينات، فقد بلغت المعدلات نسبا قياسية تراوحت في هذه العشرية ما بين 2,2 و 2,8% وهو معدل كبير. وقد عرف عدد الزيجات (المقدر بعدد عقود الزواج التي تمّت في تلك الفترة) خلال النصف الثاني من الستينات ارتفاعا بيّنا مقارنة بالسنوات التي خلت، حيث بلغ 27000 عقدا سنة 1967 ثم 33800 سنة 1969 وذلك مقابل تراجع في عدد أحكام الطلاق، فقد سجّل ما عدده 3467 طلاقا في السنة المذكورة أولا و 3318 في السنة الثانية[10]، أي ما يعني تأسّس عائلات جديدة وارتفاع لعدد الولادات في ظل عادات إنجابية تحبذ الكثرة.

وإضافة إلى هذا فإن هذا النمو السكاني لم يسايره تطور في الدخل الفردي السنوي حيث لم يسجل سوى 1% سنويا في حين بلغ معدل الاستهلاك الخاص نسبة 1,6 سنويا[11]، وتعكس هذه المعدلات انعدام التوازن بين الدخل والقدرة الاستهلاكية الحقيقيّة. إذن كانت هذه الفترة صعبة على العائلة وعلى العائلة الريفية بخاصة. و واقع كهذا دفع الأسرة إلى الانغلاق على النفس والانشغال أكثر فأكثر بتوفير المعاش لأفراد كثيري العدد. وهنا يجب أن نؤكد التأثير السلبي الذي أحدثته الهجرة الداخلية وحركة النزوح الشديد من الأرياف إلى المدن وما أنتجه ذلك من تفاقم لأزمات السكن وظهور الأحياء القصديرية كأحزمة بؤس تحيط بالمدن.

ومثل هذه التحولات المتعددة كانت لها تأثيرات عميقة على الوضع العائلي حيث دفعت بالعائلة إلى الانكماش تحت تأثير سياسة الانضباط والتقشف، الأمر الذي سينعكس طرديا على العلاقات الزوجية، وقد لخّص الأستاذ عبد الباقي الهرماسي هذا الوضع والعلاقة بين الزوجين القائمة آنذاك بالقول "لقد حكمت بسياسة شد مشومك"[12]، بحيث لن يكون الأمر أحسن لو سعى الأزواج إلى تغيير وضعهم في تلك الظروف.

وثمة ظاهرة أخرى تستدعي الانتباه تشير إليها إحصائيات طالبي الطلاق وجنس طالبيه من الرجال و النساء. فتسعة من عشرة (9/10) من طالبي الانفصال خلال الستّينات هم أساسا من الرجال، وهو ما يعني أنّ النساء لم تكنّ أكثر إقداما من الرجال أو على الأقل يساوينهم في طلب الطلاق، وهي حقيقة تفسّرها عوامل عديدة تتصل أساسا بصورة المرأة ومكانتها في المجتمع التقليدي. فالمحيط الأهلي و القرابي كان أكثر تشددا مع المرأة وأكثر تسامحا مع الرجل وأخطائه، ثم إن المرأة المطلقة كانت ولا تزال تتّخذ في ظل البيئات المحافظة صورة سلبية، وذلك مهما كانت شرعية الأسباب والمبررات التي قد تدفعها إلى طلب الانفصال، وتبقى صورة المرأة المتمردة والناشز شبحا يطاردها، وتصبح فرص استهدافها للزواج ثانية ضعيفة، وإن تمت فبتنازلات عديدة. ثمّ إن السائد في أوضاع الخلاف الزوجية تلك أن تدعى المرأة أولا إلى تحمل الإذايات والصبر أكثر مما يدعى زوجها. و وضع كهذا كان دوما يحرم الزوجة من الإقدام على طلب الطلاق كحل لتجاوز وضعها العائلي.

2.2. ظاهرة الطلاق في السبعينات و بداية الثمانينات

ثمة ظاهرة بيّنة تشير إليها المعدلات العامة للطلاق خلال عشرية السبعينات والنصف الأول من الثمانينات. فانطلاقا من سنوات السبعين الأولى أخذت معدلات الطلاق في المراوحة بين الانخفاض والارتفاع (119 بالألف سنة 1971، ثم 104,2 بالألف سنة 1973، ثمّ 148,6 بالألف سنة 1980، ثم 120,5 بالألف سنة 1982، ثم 136,5 بالألف سنة 1984). و رغم هذا التذبذب فقد غلب على معدّلات الطلاق المسجلة اتجاه عام شبه مستقر نحو الارتفاع. ونجد في ذلك تفسيرات يمكن أن نضبطها في ثلاثة عوامل أساسية. يتّصل الأول بمؤثرات التغيرات الاجتماعية العميقة التي المتّصلة بالتجربة التنمويّة التي بدئ العمل بها منذ بداية السبعينات. و يتصل الثاني بمضمون الخطاب الأيديولوجي الذي كرّسه رئيس الدولة وممثلو الحزب الحاكم آنذاك حول المرأة وواقعها ودورها في المجتمع الجديد. أما الثالثة فتتصل بمنظومة القيم الجديدة التي أخذت تتبلور في ظل التجربة التنموية الليبرالية، وخاصة تلك التي اتصلت بقيم الجنسانية (la sexualité)[13] وأخلاقيات الجنس، وما تزامن مع ذلك من دعوة إلى إعادة النظر في القيم الموروثة وتبنّي ممارسات جديدة.

1.2.2. التجربة الليبرالية

ارتبطت السبعينات ببداية تطبيق المبادئ الاقتصادية الجديدة والتجربة الليبرالية الحرة. وتجسد الانخراط في هذه المنظومة في تطبيق جملة من القوانين أهمها قانون أفريل 1972 الذي تصاحب باتخاذ قرارات اقتصادية تحرّرية تشجّع على الاستثمار الأجنبي والاستفادة من الرأسمال الوافد والمبادرة الفردية الحرة واللامركزية الصناعية[14]. وقد أدت هذه الإجراءات إلى حدوث حركية اقتصادية هامّة صاحبها حراك جغرافي واجتماعي كبير، واتساع للطبقة الوسطى التي استفادت من الإجراءات الاقتصادية المبكّرة المتخذة لأجل تعصير الإدارة وتكوين الكوادر الكفأة، ونماء الجهاز الإداري للدولة، وظهور فئات جديدة من الإطارات. و جميع هذه التغيرات كانت ثمرة إصلاح إداري وتعليمي مبكر شرع في تعميمه منذ فجر الاستقلال.

والمهم أن المجتمع التونسي قد عرف خلال هذه الفترة حركية تنموية مهمّة وحراكا اجتماعيا وجغرافيا كبيرا صاحبته بما يشبه الطفرة الاقتصادية[15]. ويكفي هنا أن نذكر ببعض المؤشرات الدالة على ذلك، فقد تطور الدخل الفردي ليصل في أواخر عشرية 1970–1980 إلى 425,5 دينارا عوض عن 139,5 دينارا في بداية السبعينات[16]، وارتفعت الأجور وازداد الاستهلاك الأسري. ونتيجة لهذه الطفرة اتسعت التطلعات الفردية والجماعية. فالتحولات الاقتصادية والاجتماعية تدفع دوما إلى حدوث تغيرات قيمية يصاحبها ارتفاع في سقف الآمال والتوقعات الجماعية، لكن وكما تؤكد أطروحة "إميل دوركايم" الأساسية في مؤلفه "الانتحار" فإن فترات التحول الحاسمة وما يتبعها من نماء اقتصادي تتصاحب دوما بحالات من الاختلال الأنومي الذي يمسّ منظومة القيم، وهو وضع ينتج من جهة عن هوة تنهض بين الحاجات الفردية والنامية التي يثيرها تجدد الأنشطة وتقسيم العمل بحيث ينمو التفاؤل وتكبر الطموحات والأحلام في جو عادة ما يتسم بالتساهل والطموح، وبين الإمكانيات الحقيقية التي تتاح للأفراد على تحقيق تلك الطموحات من جهة ثانية. فالواقع الاجتماعي الذي يمثل مجال تحقّق تلك الحاجات المتنامية هو دوما في تقلص أمام تواضع الإمكانيات والقدرات التي تتاح فعليا للأفراد، الأمر الذي لا يمنحهم إلا القلق والتوتّر. ومثل هذا الوضع الذي وصفه دوركايم انعكس فعلا على بيئة التفاعل بين الزوجين وعلى حقل الجنسانية وقيمها الجماعية.

هنا يجب أن نسجل أيضا تكثّف خروج المرأة للعمل كنتيجة للفرص الجديدة التي أحدثتها الحركية الاقتصادية والحضرية الحاصلة والانفتاح النسبي لسوق العمل، حيث مثلت النساء جزءا مهما من اليد العاملة في الأقطاب الصناعية المستحدثة وخاصة في المدن. وقد استحثت هذه الحركية الاقتصادية الشبان من الجنسين للخروج بأشكال واسعة للعمل في المؤسسات الصناعية الجديدة، وهو ما سيؤثّر طرديا على بنية العائلة ونظام السلطة وتوزيع الأدوار العائلية. وقد ولّد هذا الوضع المستحدث نزوعا نحو الانطلاق، وجلبت معه الحركية الجديدة الحاصلة في المدن الكبرى وخاصة في الأقاليم حيث تركزت المصانع الجديدة يدا عاملة كبيرة تكوّنت خصوصا من الشبان، لكنها كانت غير ماهرة. و توازى هذا مع اشتداد حركة النزوح إلى المدن وهجرة فئات واسعة من أبناء الأرياف والجنوب والوسط إلى خارج البلاد وخاصّة إلى القطر الليبي وبعض البلدان الأوروبية. وكان لهذه التحولات الأثر المباشر على الوضع العائلي والعلاقات بين الثنائي الزوجي، وخصوصا على الروابط التي تقوم بين الأسرة الناشئة ومحيطها الأهلي و القرابي. وهنا يجب الإشارة إلى أن البيئات الحضرية كانت أكثر حساسية لمثل هذه التغيرات، وهو ما عكسه التفاوت في نسب الطلاق المسجلة في تلك المرحلة بين مدن الداخل ومدن الساحل. ففي سنة 1976 مثلث ولاية تونس لوحدها نسبة 22,5% من المجموع العام للمطلقين. أما بالنسبة إلى المناطق الداخلية والجنوبية فقد كان لهجرة الكهول من الآباء والشبان من مناطقهم الأصلية تأثير كبير على ارتفاع نسبة الطلاق، حيث مثلت نسبته بالنظر إلى مجموع السكان ارتفاعا كبيرا في بعض ولايات الجنوب. ففي ولاية قفصة مثلا وصلت نسبة الطلاق إلى 3,5 مطلقا على 1000 ساكن سنة 1976 فاحتلت بذلك المرتبة الأولى من حيث نسبة المطلقين وذلك حتى قبل إقليم تونس العاصمة التي سجلت النسبة فيها 3,12 مطلقا على 1000 ساكن.

وهنا يجب التأكيد إن حركة الهجرة والنزوح من الأرياف الداخلية إلى المدن بما أحدثه من حراك ديموغرافي كبير، قد ساهمت في ظهور أشكال من التحضّر المرضي (pathologique) تعيش فيه فئات اجتماعية اجتثّت من أصولها الاجتماعية بفعل النزوح. وقد مثلت هذه البيئات مجالا خصبا لظهور أشكال من التفقير والإقصاء الاجتماعي، وقد مثلت هذه البيئات مجالا لصراع مواز بين القيم الريفية المحافظة وقيم البيئات الحضريّة. وطبعا سوف لن تكون الحياة الأسرية والزوجية في منأى عن تلك الصّراعات، لانّ جانبا من أسباب الاهتزاز العائلي والخلافات الزوجية سيكون انعكاسا لمشاكل الفقر والعنف ورداءة نوعية الحياة وأشكال التمزّق الوجداني والثقافي.

وثمة ظاهرة تتصل بنوعية السكان المهاجرين والنازحين إلى المدينة تستدعي الانتباه هنا. فمنذ بدايات السبعينات بدأت ظاهرة الهجرة إلى المدن تشمل آلافا من الشباب وخاصة الشابات العازبات وهو تغيّر نوعي في طبيعة النازحين، الأمر الذي سيكون له لاحقا اثر بالغ على طبيعة العلاقات بين القرينين في الأسر الناشئة. فالهجرة إلى المدينة لم تعد تتم في شكل عائلي جماعي كما كان الأمر في الستينات وبداية السبعينات حيث يهاجر الأب أو الابن الأكبر إلى المدينة بحثا عن العمل ثم يعود ليصحب معه عائلته ويستقرّ بها في المدينة. فقد أصبح يغلب على الهجرة من الريف إلى المدينة هذه المرة طابع الفردية و تنخرط فيها فئات من الشبان وخاصة من الشابات الفرادى اللائي جئن إلى المدينة يبعن سواعدهن للعمل في مؤسسات صناعية لا تشترط فيهن كثيرا من المهارة أو التخصّص. ومجيء الفتيات وخاصة العزباوات بعدد كبير من الريف إلى المدينة لم يكن مجرد انتقال في المكان، إنما هو تحول نوعي و فجئي من بيئة ثقافية واجتماعية تتميز بالمحافظة إلى بيئة أخرى تتسم بالانفتاح وتختلف عن الأولى من حيث الأسلوب ونمط الحياة. ووضع جديد كهذا كان يتطلب من الشبان والشابات ضروبا من التأقلم و التثاقف السريع ليتمكنوا من الاندماج في البيئات الجديدة، وبما أن أغلب هؤلاء الأعازب و العزباوات هم في وضع الاستعداد للزواج فإن ظروف تعارفهم للارتباط - وبالنظر إلى الحيثيات التي يتم فيها التعارف- تقع في ظروف تتّسم عادة بالغموض وتشوّش آفاق العيش وصعوبة ظروف السكن، وهو ما سيؤثر بالضرورة على مستقبل العلاقة التي ستنهض بين القرينين.

والمهم أننا خلال نهاية السبعينات بإزاء طفرة تحوّلية مسّت بنيتي العائلة معا، المادية والاقتصادية من جهة، والثقافية والقيمية من جهة أخرى، إذ لم تكن هذه "الطفرة" لتتمّ دون أن يصاحبها احتداد للصراع بين القديم والحديث وظهور لأشكال من التوتّر والاختلال، الأمر الذي سينعكس طرديا على البيئة العائلية وعلى وضع التفاوض بين الزوجين.

2.2.2. الخطاب الأيديولوجي حول المرأة

ثمة عامل آخر أثر كثيرا في تشكّل منظومة القيم الجديدة وخاصة القيم الجنسانية وصورة المرأة، فقد أخذت النخبة السياسية تكرس خطابا جديدا وتدعو له وتبثه وسائل الإعلام السمعية خاصة. وكانت الإذاعة الوطنية تبثّ خلال مناسبات عديدة خطب الرئيس بورقيبة المطوّلة، وهي خطب موجهة ينقد فيها الأوضاع التقليدية ومنها خاصّة واقع المرأة، وكان يرسم صورة قاتمة لوضعها القديم تتخلّله أشكال من السخرية والإثارة. وكانت الخطب مليئة بشعارات "التقدّم" و "التحرّر" و "الازدهار". ويجب القول هنا، إن خطابا كهذا كان يتأرجح في مقاربة وضع المرأة بين الدعوة إلى اعتناق قيم "التقدم" و"التحرر" من التقاليد من جهة، والدعوة إلى "الحفاظ على الأصالة والتقاليد" والهوية الوطنية من جهة ثانية. وكان هذا الخطاب مشحونا بكثير من الغموض والتوتر، فمن جهة يتخذ صاحبه أسلوب السخرية من وضع المرأة التقليدي حيث لم يكن يتوانى في سرد حكايات عاشها بنفسه في محيطه الأهلي وبيئته التقليدية ليدعو النساء إلى تبني القيم الجديدة: "التقدم" و"الرقي". وكانت تظهر في خطب بورقيبة صورة غامضة للعلاقة بين التقليد والحداثة، إذ كان يدعو إلى الحفاظ على الأصالة العربية والشخصية التونسية، والأخذ بقيم "التقدّم" دونما توضيح لمعالم هذه الشخصية. وقد ساهم هذا الخطاب الحماسي في كسر جانب كبير من الصور النمطية حول المرأة بفعل الطابع التهكّمي الموظّف في نقد وضعها، ولكنه لم يصغ نموذجا بديلا واضح المعالم لوضعها المأمول، وبقي خطاب بورقيبة إذن بعيدا عن النفاذ إلى عمق المعتقد ونقد الثقافة والتقاليد. ومثل هذه الازدواجية قد انعكست بوضوح على كيفية تمثّل القيم وخاصّة القيم المتصلة بصورة المرأة، والمنظمة للحقل الجنساني.

ومن جهة أخرى، أوجد هذا الخطاب المتحمّس عند فئات واسعة من الشباب اتجاها نحو الإفراط في تمثّل قيم التحرر الجديدة، الأمر الذي أربك المفاهيم المؤسّسة للحقل الجنساني. فخطاب بورقيبة لم يؤسّس لبديل واضح يقوم في مقام القديم. كما قام على ضرب من التقابل بين ماض يصور على أنه بال و قديم، ومستقبل يفترض أن ينوّر ذلك الماضي ويقوم مقامه. معنى ذلك أن التحديث كنموذج ماثل في ذهن النخبة كان يقوم على تقابل بين القديم والجديد. فلم ينظر إلى التقاليد على أنه أرض تستوجب الإخصاب والتعديل السلس، بل رآها أشياء بالية تستوجب الترك والتجاوز. فالجديد من هذا المنظور سوف لن يولد من رحم القديم، بل يدعى إلى أن يلغيه ويحلّ محلّه. وتمثل غامض كهذا قد أثر بعمق على عمليات تشكّل القيم المنمطة للعلاقة بين الرجال والنساء وخاصّة في حظيرة العائلة.

3.2. الطلاق في عشرية الثمانينات وبداية التسعينات

يجب الإشارة هنا إلى أن العوامل البنيوية التي أثرت في ظاهرة الطلاق خلال العقد السابق ستبقى تلقي بظلالها على الوضع العائلي وستستمرّ مؤشرات الطلاق خلال أواخر السبعينات والنصف الأوّل من الثمانينات محافظة على ارتفاعها النسبي. لكن المؤشرات ستضعنا خلال النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات أمام ظاهرتين نوعيتين:

أ- حصول طفرة نوعية في مؤشرات الطلاق بدءا من سنة 1986 لتصل سنة 1989 إلى نسبة عالية لم تدرك منذ الاستقلال، حيث وصلت النسبة إلى 238 مطلقا على 1000 زيجة، أي أن ما يقارب ربع المتزوجين خلال تلك السنوات قد طلقوا.

ب- إن هذا الارتفاع السّريع ما فتئ أن تراجع خلال السنوات الثلاث التي تلت ذلك، ليعود المؤشّر إلى نفس المستوى الذي عرفه في بداية الثمانينات ويقف من جديد عند حدود طلاق واحد في مقابل سبعة أو ثمانية زيجات مع يداية التسعينات. ومعنى هذا أن الارتفاع الذي حصل في أواخر الثمانينات كانت نتائجه حصيلة عوامل عابرة وغير بنيوية. وفي قراءة عامة لمضمون التغيرات المصاحبة للظاهرة خلال هذه المرحلة لا نجد بحق تغيرات نوعية وعميقة غير تلك العوامل الشاملة التي كنا أشرنا إلى مؤثراتها منذ بداية السبعينات والتجربة الليبرالية. لكن نرجح أن ترجع الطفرة في مؤشّرات الطلاق - ولو بشكل غير مباشر- إلى حدث التحول السياسي الذي حصل في سدّة الحكم سنة 1987، وستكون لهذا الحدث تأثيرات بالغة الأهمية على الحياة الاجتماعية والسياسية بشكل عام ويمكن أن نشير إلى جانبين أساسيين منها هما:

أ- إنّ التحوّل السياسي الذي وقع في سدّة الحكم قد حمل وعودا وتطلعات كثيرة خفّضت من حالة الركود والاحتقان السياسي والاجتماعي التي سادت خلال العشريتين السابقتين. فقد أوجد الخطاب الجديد بما صاحبته من وعود تدعو إلى الارتياح (soulagement)، الأمر الذي ساعد على الترفيع من سقف التطلعات والآمال المعقودة على المستقبل، و أوجد - على مستوى ما وعد به- انفراجا في الآفاق. وقد انعكس هذا الجوّ المتفائل على طبيعة القيم الجديدة ومضامينها، وخاصة ما يتصل منها بأفكار الفردية والأحوال الشخصية والحريات.

ب- يتصل الأمر الثاني بما صاحب هذا الحدث السياسي من تحول في اتجاهات الرأي العام حول مسائل حسّاسة مثل الأحوال الشخصية. فقد شاعت بين عامّة الناس بفعل العدوى أقاويل تندرج جميعها ضمن الحس الشعبي المشترك صنعتها التوقعات والمخيلة السياسية المكبوتة. ومثل هذا أثر بالنتيجة على اتجاهات الرأي حول ظواهر حسّاسة عديدة كالطلاق وإمكان تحرير الزواج بثانية. فقد انتشرت بعد حدث التحول السياسي إشاعات تروّج لفكرة أنّ التغيير السياسي الذي حصل سيسمح بتغيرات على وضع الزواج والقانون الذي يمنع التعدد، وهو ما عني إمكان التراجع في قانون المنع. و كانت إشاعات كهذه تجد رواجا كبيرا لدى الفئات المحافظة والرافضة لمبدأ منع التعدّد أو تلك الحديثة العهد بالصعود الاجتماعي والتي تعيش وضعا متوترا في بيئتها العائلية المحافظة، ووجدت في الإشاعات السائدة ارتياحا.

وقد كشف إحصائيات الطلاق المتصلة ببداية عشرية الثمانينات عن نوعية خاصّة من الفئات الاجتماعية التي طلقت، حيث أنّ نسبة كبيرة من المطلقين كانت تنتمي إلى الطبقات الشعبية والوسطى. فـي 67% من مجموع المطلقين في آخر الثمانينات كانوا من ذوي المستوى الثقافي والتعليمي المتدني (تعليم ابتدائي)، بل إنّ 27% منهم أميون[17].

و بالنظر إلى توزع نسب الطلاق حسب المجال يتبيّن أن المجالات الحضرية قد استحوذت أكثر من غيرها على أعلى هذه النسب. فقد جمعت ولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس) وحدها 47,1% من نسب الطلاق في الجمهورية التونسية[18]، ثم تليها ولايات الساحل الشرقي (سوسة و المنستير والمهدية وصفاقس)، في وقت أن ولاية تونس لم يكن يتركز فيها من السكان إلا قرابة 20%فقط. و يتصل الأمر هنا أساسا بطبيعة البيئة الحضرية التي تحتضن أكثر من غيرها قضايا التهميش والإقصاء ومشاكل الاكتظاظ السكني والجريمة، كما تمثل مجالا أنسب لتبلور الفردانية والتحررية، وتجمع من الفئات الاجتماعية تلك التي تضررت أكثر من غيرها من وضع التمزق الاجتماعي واضطراب المراجع القيمية والأهلية. في وقت كانت البيئات الداخلية والريفية تعرف اتجاهات أقلّ نحو الطلاق ويبدي السكان ميولات أكبر نحو المحافظة.

وإجمالا يمكن القول إنّ اتجاهات تطور الطلاق قد اتخذ على طول العقود الثلاث بعد الاستقلال شكلين اثنين: مسار تطوريّ اتسم بتدرج نسبي ومستقر نحو الارتفاع وكان حصيلة تحولات اجتماعية عميقة ومتواصلة، ومسار ثان يتقاطع مع الأول يتسم بكونه ظرفيا، وقد نتج عن عوامل لم تؤثّر بعمق في المشهد الأسري والسلوك الطلاقي إلاّ ظرفيا.

4.2. الطلاق في التسعينات و بداية القرن

منذ بداية التسعينات عرفت مؤشرات الطلاق تراجعا ملحوظا مقارنة بأواخر الثمانينات (1 على 4 سنة 1989) فقد وصلت إلى واحد على 5 سنة 1991 ثم واحد على 7 سنة 1994 ثم واحد على 6 سنة 1997 ثم واحد على 7 من جديد سنة 1999. وبقي المؤشر يراوح بين النزول والصعود خلال التسعينات حتى بداية القرن. ويمكن ردّ أسباب هذا التراجع إلى عوامل دالة، اتصل أغلبها بالتحويرات التشريعية الحاصلة في بداية التسعينات والتي مسّت بالتحوير والتنقيح بعض بنود المجلة. وقد استجابت تلك التحويرات لتطورات ملحة وقعت في الحياة الأسرية الاجتماعية ومسّت أساسا وضع المرأة (التعليم، المشاركة المكثفة في الدخل المادّي للعائلة، الانخراط في الحياة السياسية...). ومن أهم هذه التحويرات التشريعية نذكر ما يلي:

أ- استحداث خطّة قاض الأسرة (الفصل 32 من المجلة) يدعى فيها إلى العمل بقصارى الجهد إلى إقامة الصلح بين الزوجين عند حصول الخلافات والتجائهما إلى الطلاق. وهنا يجب أن نشير إلى التأثير المهمّ الذي أوقعه هذا الإجراء القانوني الجديد على السلوك الطلاقي، فقد فرض المشرع منذ سنة 1993 حصة تفاوضية صلحية إضافية ثالثة (بين الواحدة والأخرى مدة قد تصل 3 أشهر) وذلك قبل الحكم نهائيا بالطلاق[19]. ومن شأن هذا أن يدفع كلاّ من الزوجين إلى مراجعة النفس والتفكير مليّا في تبعات الطلاق وإعطاء فرص إضافية للصلح بينهما.

ب- انخراط تونس في الاتفاقية الأممية لسنة 1979 المتعلقة بإلغاء أشكال التمييز ضد المرأة ونشر مضمونها في الرائد الرسمي، وهو ما سيجعل الاتفاقية تتخذ سلطة قانونية مرجعية إضافية وأساسية أمام المحاكم التونسية، وإجراء كهذا سيقوي صرامة القضاة ودفعهم إلى مزيد التقيد بروح الحقوق الشخصية والمدنية في معالجة الخلافات بين الأزواج، ويؤثر على نوع القرارات المتخذة في شأنها.

ج- صدور القانون عدد 65 لسنة 1993 المتعلق بإحداث صندوق النفقة وجراية الطلاق وتتبع الزوج قضائيا في صورة التقاعد عن واجبات تسديد النفقة والإنفاق على مطلقته وأبنائه عند الفراق[20]. وقانون كهذا يدفع الزوجين وخاصّة الزوج إلى التريث قبل السعي إلى الانفصال وطلب الطلاق.

د- صدور القانون عدد 74 لسنة 1993 المتعلق بـ "ما يجب على كل من الزوجين تجاه صاحبه"، ويقضي مضمون هذا القانون، بمسؤولية المرأة بمساعدة الزوج في الإنفاق وتحمل مسؤولية الإعالة إلى جانب الرجل إذا كان لها دخل من عمل قار أو وظيفة، وهو ما من شأن هذا القانون أن يضع الزوجين معا على قدم المساواة في تحمّل مسؤولية الإنفاق العائلي، ويخرج المرأة من وضع الإتباع والطاعة إلى وضع الشراكة مع الزوج[21].

هـ- صدور قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين (قانون 91 لسنة 1998)، وهو يقضي بتخيير القرينين على جعل العقار (مسكنا أو أرضا) ملكا مشتركا بينهما وتسجيل ذلك في عقد الزواج عند إبرام القران[22]. و من شأن هذا القانون أن يحفظ حقّ كل من الزوجين في ملكية ما حصّلاه معا من مال أو مسكن أو عقار خلال فترة الزواج ويمنع أحد الزوجين وخاصّة الزوج من إمكانية التلاعب والتحايل في صورة آل الأمر بينهما إلي الطلاق. فلأغلب العائلات من الطبقات الشعبية وخاصّة الوسطى ديون مع المؤسسات البنكية تنفق قروضها في الزواج أو في اقتناء مسكن. و عادة ما يشترك الزوجان معا في تغطية تلك الديون من أجريهما. ومثل هذا الإجراء القانوني سيكون كابحا عند اندلاع الخلافات بين الزوجين وداعيا إلى مراعاة التبعات التي قد تنجر عن الطلاق.

ونعتقد أن لهذه الإجراءات التشريعية الأثر المباشر على وضعيات التفاوض بين الزوجين وعلى الكيفيات التي يتمّ بها اتخاذ قرار الانفصال والطلاق. فهي تستدعي من الزوجين التفكير المليّ في قرار الانفصال والتبعات التي تحصل بموجبه، وتدفع القضاء إلى مزيد التشدد والصرامة في اتخاذ الأحكام بالطلاق، وترك قرار التطليق حلا أخيرا بعدما تكون حلول التفاوض وإصلاح ذات البين قد استنفذت. ويجب القول هنا إن هذه الإجراءات تنتهي أحيانا إلى نتائج غير مرغوبة، فقد تنمي شعورا ينميه الحسّ الشعبي المشترك عند بعض الرجال بأن هذه التشريعات إنما جاءت لتنتصر للمرأة على حساب الرجل. وانطباع كهذا ستكون له تأثيرات كبيرة على السلوك الطلاقي وخاصّة على نوع الطلاق الذي قد تنتهي إليه العلاقة الزوجية.

أما بالنسبة إلى النصف الثاني من التسعينات وبدايات القرن فانّ مؤشرات الطلاق قد تراوحت بين الانخفاض والارتفاع النسبيين، حيث تراوحت النسبة بين طلاق واحد على 7 أو 6 أو 8 زيجات. لكن هذه التغيرات لم تتجاوز في انخفاضها وارتفاعها المعدلات والنسب التي سادت خلال بداية الثمانينات.

3. تطور أنواع الطلاق

نعمل فيما سيأتي على تتبع تطور أنواع الطلاق الثلاث منذ سنة 1962 إلى سنة 2005 لكن بالتركيز أساسا على العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.

البيان الإحصائي عدد2. تطور أنواع الطلاق خلال السنوات 1962- 2005.

|

أنواع الطلاق السنوات |

نسب الطلاق "بالاتفاق" |

نسب الطلاق "للضرر" |

نسب الطلاق "إنشاء" |

|

1962 |

67% |

6% |

27% |

|

1982 |

59% |

5% |

36% |

|

1993 |

36,2% |

13,6% |

50,2% |

|

1995 |

37,6% |

16,2% |

46,2% |

|

1997 |

33,5% |

20% |

46,5% |

|

1999 |

34,75% |

19,25% |

46,2% |

|

2001 |

36,02% |

18% |

46% |

|

2003 |

33,75% |

14,5% |

51,5% |

|

2005 |

33,04% |

12% |

55,1% |

|

المعدل العـام |

41,25% |

13,85% |

44,9% |

مصدر المعطيات الأولية: وزارة العدل (الإدارة العامة)- 2005

تشير المعطيات الإحصائية أوّلا إلى أن أنواع الطلاق الثلاث (بالاتفاق، للضرر، إنشاء) قد عرفت تطورات متفاوتة منذ بداية الستينات، وهو ما يعنى أن استراتيجيات الطلاق التي انخرط فيها الزوجان قد اختلفت من نوع إلى أخر وأن العوامل الداعية إلى غلبة نوع من أنواع الطلاق لم تبق ثابتة. ويمكن التوقف عند الظواهر الملاحظة التالية:

أولا: حصول تراجع جليّ في نسب الطلاق بالاتفاق (par consentement mutuel) بالنسبة إلى المجموع الكلي، فبعد أن كان هذا النوع من الطلاق الأكثر انتشارا (67% من المجموع الكلي للطلاق في بداية الستينات) مقارنة بالنوعين الآخرين، فقد تراجعت نسبته خلال العقود الأربعة المتتالية ليصل حد نصف ما كان عليه ( 33,04%سنة 2005).

ثانيا: اتجاه نسب الطلاق "للضرر" (préjudice) خلال نفس الفترة إلى الارتفاع، بحيث تضاعفت 3 مرات تقريبا لتصل في أواخر التسعينات 20% من المجموع العام (سنة 1997)، ثم إنّها تراجعت إلى حد 12% سنة 2005 (ضعف النسبة مقارنة بأوّل الستينات).

ثالثا: حصول ارتفاع حاد لنسب الطلاق "إنشاء" (caprice)، فبعد أن كانت النسبة تساوي الثلث تقريبا (أي 27%) من المجموع الكلي للطلاق سنة 1962، أصبحت تساوي 36% من المجموع سنة 1982، ثمّ وصلت حد 51,5% سنة 2003، لتنتهي عند 55,1% سنة 2005.

وبمقارنة التطورات التي عرفتها أنواع الطلاق نسجل حصول تفاوت واختلافا في الوتيرة. فحيثما تراجعت نسب الطلاق بالاتفاق خلال العقود الأربعة الأخيرة إلى حد أدنى (36,02% سنة 2001 ثم 33,04% سنة 2005)، فقد تصاعدت نسب الأنواع الأخرى بشكـل كبير وخاصة الطـلاق "إنـشـاء" (46% سـنـة 2001 ثم 55,1% سنة 2005)، وهو ما يعني أن الطلاق في واقعه الحالي لم يعد كما كان توافقيا في الستينات بل أصبح أكثر فأكثر خلافيا ونزاعيا. ويمكن ردّ هذا التحول الحاسم إلى عوامل عديدة، أهمها تقلص علاقات القرابة الأهلية وتراجع وظيفة العائلة الممتدة كإطار جماعي حاضن للوحدة العائلية الناشئة، ودور كهذا كان يضمن تحقيق نوع من التوافق الزوجي في إطار الحياة العائلية الجماعية، وكان يمثّل-ضمن البيئة العائلية الممتدّة- عامل تهدئة لمختلف الاهتزازات والصراعات التي كانت تندلع بين الزوجين. كما يجب أن نسجل إضافة إلى ذلك الأثر العميق الذي أوقعه اتساع مجال الفردية التي غذاها تبلور الوعي والحقوق الفردية وتنامي انخراط الأفراد من الرجال والنساء في الحياة المهنية وتعمّق الحسّ الحقوقي.

ويجب التأكيد أيضا على إن الارتفاع المسجّل في نسب الطلاق وخاصة من النوع "إنشاء" لا يترجم بحق عن ارتفاع في الأسباب الداعية إلى وقوع هذا النوع ذاته، إنما تعود نسبة مهمة منها إلى أسباب هي في الأصل من نوع ما يدعو إلي طلب الطلاق للضرر. فحيث يتوجب على طالب هذا النوع من الطلاق إثبات الأضرار بالبينة، وحيث تتراكم الإساءات المادية والمعنوية التي قد تلحق به ولا يقدر على إثباتها أمام القضاء، بالإضافة إلى ما يحيط بالخلافات الزوجية من تكتم، فذلك يجعل طالب الطلاق الذي استنفذ طرق الاحتجاج خلال التقاضي مضطرا إلى تحويل طلبه من طلاق "للضرر" إلى طلاق "إنشائي" كحل يرتئيه لفك عقدة الزواج. وقد يتمّ له ذلك رغم ما يمكن إن ينجم عن اختياره من تبعات كالتنازل عن حقوقه التي من المفترض الحصول عليها لو تمّ الطلاق للضرر. وفي هذا الاختيار الاضطراري الذي قد تميل إليه النساء نجد مبررا منطقيا لارتفاع نسب الطلاق من النوع "إنشاء".

وبجب القول أيضا أنّ فهم مبررات الارتفاع الحاصل في نسب الطلب على بعض أنواع الطلاق يحتاج إلى مزيد من التفحص والتدقيق، يأخذ بعين الاعتبار هذه المرّة متغيرات دالة إضافية مثل جنس طالب الطلاق، والمدة التي تمّ فيها هذا الارتفاع، وتوزع طالبي الطلاق على الجهات في المدة المشار إليها. إذن لنتفحّص الجدول اللاحق أولا:

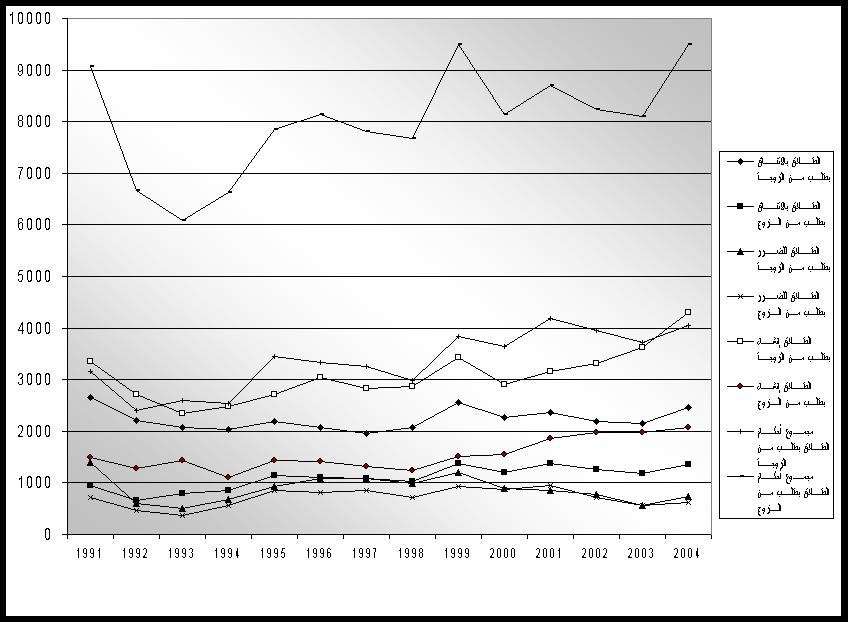

الجدول البياني3. تطوّر أنواع الطلاق بالنظر إلى جنس طالبه خلال عشريتي 1986-1995 و 1996-2005

|

أنواع الطلاق بحسب جنس طالبــــه |

الطــلاق بالاتفاق (النسبة المئوية) |

الطــلاق للضرر (النسبة المئوية) |

الطــلاق إنشاء (النسبة المئوية) |

|||

|

السنوات |

1986-1995 |

1996-2005 |

1986-1995 |

1996-2005 |

1986-1995 |

1996-2005 |

|

رجال |

73,2% |

65,2% |

62,2% |

53,6% |

72,04% |

66,27% |

|

نساء |

26,8% |

34,8% |

37,8% |

46,4% |

27,96% |

33,73% |

مصدر المعطيات الأولية: وزارة العدل (الإدارة العامة). تونس- 2005

تضعنا قراءة هذا الجدول أمام جملة من الظواهر الأساسية:

أولا، ما يزال الرجال في العموم أكثر إقبالا على طلب الطلاق من النساء بالنسبة إلى أنواع الطلاق الثلاثة وخاصة الطلاق "بالاتفاق" والطلاق "إنشاء".

ثانيا، رغم أن معدلات طلب الطلاق عند الرجال تبقى غالبة خلال العقود الأربعة الماضية (1660- 2000) فإنّها عرفت رغم ذلك تراجعا واضحا في مقابل الارتفاع الحاصل في معدلات طلب الطلاق عند النساء، فقد انتقلت نسبة طالبات للطلاق "بالاتفاق" من 26,8% من مجموع طالبي هذا النوع خلال عشرية 1986/1995 إلى 34,8 خلال عشرية 1996/2005 أي بارتفاع قيمته %12. ونفس هذا الارتفاع ستعرفه نسب النساء طالبات الطلاق "للضرر" (أي بنسبة 8,6%) والطلاق "إنشاء" (بنسبة تقارب 6%). ويعطينا الرسم البياني رقم 4 التالي توضيحا لهذه المعطيات.

البيان الإحصائي رقم 4. تطوّر أحكام الطلاق (بأنواعه الثلاث) الصادرة من المحاكم التونسية بطلب من الزوجة وبطلب من الزوج بدءا من 1991 إلى 2005.

مصدر المعطيات الأولية: وزارة العدل (الإدارة العامة). تونس- 2005

يجب التأكيد هنا، انه رغم التفاوت الحاصل في معدلات طلب النساء للطلاق بأنواعه الثلاث، فأنه من الواضح أن الطلاق بنوعيه "للضرر" وخاصة "إنشاء" اللذين كانا خلال الستينات والسبعينات حكرا على الرجال لوحدهم، قد أصبحا اليوم أكثر فأكثر مطلوبين من قبل النساء. ثم إن مجموع طالبات الطلاق اللاتي كنّ يمثلن خلال عشرية 1986/1995 31% من مجموع طالبي الطلاق، قد ارتفع لتصبح نسبتهن 38,3% خلال العشرية الأخيرة 1996/2005. ومن خلال هذه المؤشرات يتّضح أن الوضع التفاوضي بين المرأة والرجل في الإطار الأسري الجديد قد أصبح بعامة أقرب إلى النزاعية و الصراعية منه إلى التوافقية، ويترجم عن ذلك الاتساع الحاصل في مجال ممارسة الفردية، بما يعني أن تنامي الوعي بالذات الفردية والحق الشخصي قد أثرا كثيرا في طبيعة العلاقات بين الزوجين وفي نوع الخلافات التي يمكن أن تندلع بينهما.

من جهة أخرى، وعند تفحّص كيفية توزّع طالبي الطلاق من الجنسين على جهات الجمهورية، نسجّل أن نسبة النساء طالبات فك عقدة الزواج خلال العشرية 1986/1995 قد فاقت نسب الرجال في كثير من ولايات. ففي ولاية تونس وصلت نسبتهن 62% من المجموع الكلي للطالبين في مقابل 36% للرجال[23] ، وفي ولاية بن عروس مثلت نسبة النساء 67% مقابل 29% للرجال، وفي بنزرت 63% للنساء مقابل 30% للرجال، وفي الكاف 53% للنساء مقابل 40% للرجال. ولم تتكافأ هذه النسب بين الطرفين إلا في ولاية صفاقس (في الجنوب التونسي) حيث وصلت النسب 48% لكليهما. لكن يجب أن نسجّل أيضا أن هذه النسب المتفاوتة ستنقلب في المدّة نفسها لصالح الرجال في أغلب ولايات الداخل والوسط كالقصرين (70% للرجال مقابل 27% للنساء) والقيروان (60% للرجال و38% للنساء) وسوسة (56% للرجال و44% للنساء) وأريانة (62% للرجال و32% للنساء). لكنها ستعرف في العموم تقاربا بين الرجال والنساء من طالبي الطلاق بالنسبة إلى المعدلات في الولايات، حيث ستصل النسب إلى49,1% لدى الرجال و48,3% لدى للنساء.

وفي تعليل الاختلاف في السلوك الطلاقي بين الجنسين من ولاية إلى أخرى، تتّخذ الحضرية (l'urbanité) الدور المؤثّر الحاسم في ذلك. فنزعة الفردية وضعف الروابط الأهلية والعائلية والاستقلالية في المسكن وارتفاع عدد النازحين بما يساهم في أزمة السكن، عوامل تتضخّم في المدن والمجالات الحضرية، فتساهم في إرباك الحياة العائلية وفي بيئة التفاوض بين القرينين. وفي مجالات متوترة كهذه حيث وتيرة التمزّق الوجداني كبيرة، وحيث يتقلّص الدور المعنوي للقرابة فيميل الزوجان إلى اخذ قراراتهما الفردية بمنأى عن تدخّل الأهل، وتكتسب المرأة وخاصة التي امتلكت ثقلا ماديا وسلطة أكبر بفضل عملها، الشجاعة في مقارعة الرجل ومفاوضته، يحميها في ذلك القانون وحسّ حقوقي أصبح ينتشر أكثر فأكثر ويغمر وعي الأجيال الجديدة.

هذا بالنسبة إلى متغير الانتماء الجهوي، أما بالنظر إلى تأثير متغيرات السن والجنس والمستوى الدراسي للمطلقين ومجال السكن، فيتبيّن أثرها كبيرا في تغيير اتجاهات الطلاق صعودا أو نزولا، إذ يتبيّن أن معدل أعمار الذين طلقوا - من الرجال والنساء معا- خلال المدة 1986/1995 هو 40 سنة تقريبا، وأن معدل السن لدى ثلثي الرجال الذين طلّقوا قد وصل الخامسة والأربعين[24]. أما بالنسبة إلى النساء المطلقات فإن ثلاثة الأرباع منهن لم يصلن عند الطلاق سنّ الخامسة والأربعين. وعموما فإن النساء المطلقات كن دوما أصغر سنا من الرجال.

أما بالنسبة إلى المستوى التعليمي، ونستفيد هنا من التقرير التأليفي الذي اشرنا إليه سابقا[25]، فيتبيّن أن ثلثي المطلقين والمطلقات في عينة الدراسة هم إما أميون أو من ذوي مستوى دراسي متدنّ، وهؤلاء هم الأكثر تمثيلا في المجال الريفي أو شبه الحضري منه في المجال الحضري.

خاتمة

لقد وقعت بالتأكيد تحوّلات عميقة مسّت مؤسسة الزواج وترجمتها المعطيات الإحصائية خلال العقود الأربعة المنقضية، فهل يعني ذلك أن مؤسّسة الأسرة في المجتمع التونسي قد أصابها الاهتزاز (بمعناه الكارثي) بفعل تأثير التغيرات الاجتماعية المتسارعة و أن العلاقات بين الثنائي الزوجي هي بصدد التصدّع؟

إن حكما كهذا مبالغ فيه، لأنه محكوم بمقارنة لا تستقيم مع نموذج لأسرة "مثالية" ومجتمع مأمول وهو ما يعني ضربا من المثالية، أو هو قائم على رؤية تهويلية تنسى حيثيات الواقع والتاريخ. وفي كلتا الحالتين المقارنة في غير محلها. ومن الأحرى عند التطرّق لمبحث الطلاق كظاهرة اجتماعية ولتطورها في المجتمع التخلي عن تناولها من زاوية الاختلال والأزمة، وبدل ذلك يجب النظر في أشكال التكيف والتأقلم (adaptation) التي يتخذها الأزواج وينخرطان فيها داخل الأسرة استجابة للمستجدات التي يواجهونها. والمهم تأكيده هنا أنّ قرار الزواج ثمّ الطلاق إذا حصل أصبح أكثر فأكثر شأنا فرديا، وأنّ حياة القرينين الزوجية أصبحت أقلّ تأثّرا بتدخل القرابة والمحيط الأهلي. وقد صاحب هذا التغيّر اتساع مطرد في مجال الفردية وفي هوامش الفعل التي أصبحت تتاح أكثر فأكثر للأفراد، وذلك في مقابل تقلّص ضغط الجماعة الأهلية وانحصار دورها. معنى هذا أن الطلاق في إحدى تمظهراته الأساسية إنّما يترجم عن خيارات ترتبط بأوضاع خاصّة تتم مفاوضتها بحسب استراتيجيات فردية، وهو ما عكسته الإحصائيات المتصلة خاصة بنوع الطلاق "إنشاء"، وبتغير اتجاهات الرأي عند النساء تجاه خيار الطلاق نفسه، وهذا أمر ذو دلالة سوسيولوجيا.

بيبليوغرافيا

جريدة «L'action»: مائدة مستديرة، الجمعة 28/01/1966.

خالد، أحمد ؛ نويرة، الهادي، مسيرة مثقف مناضل و رجل دولة، ط 1، منشورات زخارف، 2006.

الهرماسي، عبد الباقي (حوار مع)، مجلة المغرب العربي، عدد 120، لسنة 1988.

مجلّة الأحوال الشخصية التونسية.

Hermassi, Abdelbaki (et A. Marie (Hmed), «Le divorce dans la région de Tunis: Evolution et Aspects psycho sociologiques», Institut El Amouri de psycho-Appliquée U.N.F.T, Tunis, 1983.

Evaluation préliminaire des résultats de la 2ème décennie de développement (Juin 1980), voir les résultats de l’effort de développement pendant la décennie 1972-1981, Ministère du Plan et des finances.

L'impact du divorce sur le couple et les enfants. Rapport final. Ministère des affaires de la femme et de la famille, 2000.

Quéniart, Anne et Hurtubise, Roch,«Nouvelle famille, nouveaux défis pour la sociologie de la famille», In Revue Sociologie et Sociétés. Le second souffle de la sociologie, Vol XXX, n°1, 1998.

الهوامش

[1] تغيرات بنيوية: تغيرات تمسّ بعمق كل مستويات المجتمع المادية و الأيديولوجية و تتخذ شكل الشمول و العمق و الاستمرارية في الزمن.

[2] تغيرات ظرفية: تغيرات تتخذ شكل الطفرة المؤقّتة وتتم ّفي مدة قصيرة من الزمن، وتكون تأثيراتها وقتية وظرفية ونجد تعبيرا لها وانعكاسا في اتجاهات الرأي العام و الحس المشترك.

[3] و قد خضعت مجلة الأحوال الشخصية منذ الخمسينات إلى جملة من التحويرات أهمها تلك التي وقعت في الستينات و خصوصا في بداية التسعينات.

[4] عرّفت مجلة الأحوال الشخصية الطلاق في فصولها 29 و 30 و 31 بما يلي: "الطلاق هو حل عقدة الزواج" و"لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة" و يحكم بالطلاق إمّا بـالتراضي بين الزوجين، أو لحصول ضرر من أحد الزوجين، أو إنشاء أي بناء على طلب الزوج أو الزوجة".

[5] كان ذلك في 13 أوت 1956، وبدأ العمل بها في1 جانفي سنة 1957 فقد أصدرت وزارة العدل في 13 أوت بيانا تعلن فيه عن "تحوير في دواوين الوزارة وإصلاح عميق في نظام الحكم والقضاء بنوعيه العدلي والشرعي". و اتجهت المقاصد في ذلك إلى التأسيس لعلاقات جديدة بين الزوجين في حظيرة الأسرة قوامها التكافؤ في الحقوق والواجبات واحترام الحق الشخصي.

[6] يقول الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية (نقح بالقانون 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18-2- 1981) ما يلي:" يحكم بالطلاق: أولا، بتراضي الزوجين. ثانيا، بناء على طلب احد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.ثالثا، بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به..."

[7] انظر أساسا:- جريدة «L'action»: مائدة مستديرة، الجمعة 28/01/1966. وانظر أيضا: Camilleri, Carmel, Jeunesse, Famille et Développement: Essai sur le changement socio- cuturel dans un pays du tiers-monde (Tunisie), Paris, C N R S., 1970.

[8] طلق الرئيس بورقيبة زوجته الأولى ثم تزوّج في 12 أفريل 1962 من السيدة "وسيلة عمار" المنتمية إلى إحدى العائلات البلدية من تونس العاصمة.

[9] Ministère du Plan et des Finances: Evaluation préliminaire des résultats de la 2ème décennie de développement, 1971.

[10] المركز الوطني للإحصاء.

[11] خالد، أحمد ؛ نويرة، الهادي، مسيرة مثقف مناضل و رجل دولة، ط 1، منشورات زخارف، 2006، ص. 406.

[12] الهرماسي، عبد الباقي (حوار مع): مجلة المغرب العربي، عدد 120، لسنة 1988. و"شد مشومك" مقطع من مأثور شعبي تونسي يقول "شد مشومك لا يجيك ما أشوم منّو" والمقصود: حافظ على ما أعطي إليك بما فيه من نقائص فلعلّ ما سيأتي يكون أسوأ.

[13] حقل الجنسانية: يعنى به المجال الذي يجمع القيم و التمثلات و الصّور الدينية و الأخلاقية المتدخّلة في تشكيل الحياة الجنسية و العلاقات العاطفية بين المرأة و الرجل، و كل ما يتصل بالنماذج النمطية التي توجّه كيفيات التعامل مع الجسد والجنس و اللذة والإنجاب، و كل الممارسات الشعائرية المتصلة بذلك.

[14] لقد أنشئت لهذا الأمر هياكل متعددة لتنظيم النشاط الصناعي و تشجيع بعث المشاريع الصناعية مثل: "وكالة النهوض بالصناعة" و"الوكالة العقارية للصناعة" و "مركز النهوض بالصادرات" و "المركز الوطني للدراسات الصناعية" و تبعتها إجراءات خاصة نذكر منها: إصدار القانون عدد 38 المؤرخ في 27 أفريل 1972 و المتعلق بإقامة نظام خاص بالصناعات التصديرية. فإحداث صندوق التنمية و اللامركزية الصناعية (FOPRODI) بالأمر 78-78 المؤرخ في 9 جوان 1978 لتشجيع المبادرة الخاصة على بعث الصناعات الصغرى و المتوسطة داخل البلاد و في المناطق الأقل حظا.

[15] Ministère du Plan et des finances: Evaluation préliminaire des résultats de la 2ème décennie de développement (Juin 1980), voir les résultats de l’effort de développement pendant la décennie 1972-1981.

[16] لقد بلغ الاستثمار ما بين 1972 و 1981 6004 م د مقابل 1308 م د طوال العشرية (62-71) أي أن حجم الاستثمار تضاعف4 مرات، كما سجل نموا في الناتج المحلي الخام P.I.B) ( في عشرية السبعينات بمعدل 7,3 في المائة سنويا و ذلك مقابل 4,6 في المائة سنويا فقط خلال الستينات. و نتيجة لهذا النمو سجلت زيادة بـ50% في الدخل الفردي. انظر: Ministère du Plan et des finances: Evaluation… op. cit.

[17] نستفيد هنا من تقرير بحث أنجزته لوزارة شؤون المرأة والأسرة حول تأثيرات الطلاق على الثنائي الزوجي والأطفال. أنظر: L'impact du divorce sur le couple et les enfants. Rapport final. Ministère des affaires de la femme et de la famille. Tunis 2000, p 39.

[18]Ibid..., p39.

[19] القانون عدد 74 المؤرخ في 12 جويلية سنة 1993.

[20] القانون عدد 65 لسنة 1993 مؤرّخ في 5 جويلية 1993 يتعلّق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. ( الرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 6/7/ 1993) ويحتوي 10 فصول. يقول الفصل الأول منه:"أحدث صندوق لضمان تسديد النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

[21] يقول الفصل 23 من مجلّة الأحوال الشخصية (باب فيما يجب لكلّ من الزوجين على صاحبه): "...على كلّ من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنّب إلحاق الضرر به...و يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم...و على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة أن كان لها مال."

[22] قانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1998 (يحتوي 26 فصلا). يقول الفصل الأول:"نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو تاريخ لاحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة".

[23] L’impact du divorce sur le couple …op. cit, pp.38-39.

[24] L’impact du divorce sur le couple et les enfants… op cit., p. 38.

[25] Ibid, p. 39.